大家好,我是霞姐。

这是我欠下的又一个故事。但我永远没有机会了解故事的全貌了。

在我所熟悉的朋友中,孙海波是最早收集二战驼峰航线相关历史故事,并将其成功项目化商业化的一个。他还在昆明和大理开了驼峰国际客栈。

驼峰客栈里经常汇聚世界各地对二战史、滇缅抗战史、史迪威公路、驼峰航线等沉迷的探险家、研究者,很多人慕名而来,见到才三十出头的老板孙海波,很是诧异。

因为沉迷于驼峰历史,孙海波干过很多疯狂的事。其中最疯的事,就是昆交会时,自费雇佣了十几个不同国籍的老外,啥也不干,就是泡在昆交会上,用他们本国的语言,逢人就讲“驼峰航线”。

有人说过:

驼峰是有毒的。

驼峰历史是有毒的。

驼峰历史的真相是有毒的。

无意中接触到这段被淹没的历史真相以后,人们都无一例外地“中毒”了,人生因此被改写。

中国人戈叔亚、孙海波,美国人克莱恩、西班牙人迭戈、印度人阿荣……

后来,我也误打误撞进入到这段历史,陆陆续续认识了这些“中毒”的人。

认识孙海波要晚些,大约是2019年,当时他在帕劳晒网打渔,隔海写朋友圈长文,文字嬉笑怒骂,但我觉得里面透着孤独。

或许因为那里没有驼峰?

后来见面,他就给我讲了阿荣的故事,让我一定要写下来。

阿荣是个印度男孩,在孙海波看来,他属于印度人中最优秀的那一类:富家公子,在《纽约时报》做编辑,在印度知名报社做记者,采访过很多世界名人,前途无量。

阿荣痴迷于中缅印战区的研究,从互联网查到驼峰客栈的故事后,从印度经孟加拉国、缅甸,沿着史迪威公路一路走来昆明,就为投奔孙海波而来。

他计划在中国待上几年,写一本关于史迪威公路的书。

印度在二战时角色尴尬,很少有印度人谈论二战,阿荣的纯粹和热情打动了孙海波。于是,孙海波“收留”了他。

俩人朝夕相处,感情处得像父子又像兄弟,而且互为师徒。

但阿荣却在一次独上苍山,寻找驼峰坠毁飞机的途中,坠崖身亡。

这成了孙海波心里的一个结。

抛开个人情感和历史情怀,这实在是个好故事。

只是因为还有更多高龄的战争亲历者在等着被记录,阿荣的故事就被我一拖再拖了。

谁也没有想到,意外如此突然,孙海波大哥昨天走了。

从昨晚听到消息后,我一直翻看我们的聊天记录,更加遗憾没有早点和他一起记录下阿荣的故事。

在搜索阿荣的名字时,竟然看到很多国内外缅怀阿荣的帖子,一条条的留言把我看哭了,我理解了他在孙海波心中的份量,心中更加懊恼。

其中有一篇纪念阿荣的文章,是二战田野调查专家戈叔亚老师写的。

写得很生动,很真挚。

征得戈老师的同意,我原文转发过来,是为缅怀追随驼峰的那些逝者们。

人人都有自己的梦想,但是敢于抛开一切去追随自己梦想的人却不多。

大多数人仅仅沉溺于睡梦中去编织自己都认为不可能实现的童话,只有很少的人敢于用激情去追梦,去挑战日常生活的压力。

而那种将自己永远置身于自己的梦想之中,最后彻底消失在自己梦想中的人,更是少之又少!我的印度朋友——阿荣(Arun Veembur)就是这样的一个人。

特别想要指出的是——阿荣的梦想是史迪威公路(雷多公路),这和我的梦想一样。

这条公路把他的家乡印度和我的家乡中国连接起来,也把他和我联系在一起。最后他消失在了这条公路途中的云南大理苍山中,化为一股云雾……

阿荣的突然去世

Arun Veembur(阿荣·威目波,我们也叫他阿龙)去世已经一个月了。

上个月10日,人们在一处险峻的峭壁上发现了跌落下来的阿荣,他已经停止了呼吸。前一天,阿荣兴致大发,只身一人去攀登大理的苍山,结果到了晚上也没有回来。当援救队像大海捞针一样在茫茫的群山上找到阿荣时,时间已经过去20多个小时。

一位我不认识的北京媒体的记者在电子邮件中告诉了我这个消息,因为他们从网站上看到了我和阿荣认识,希望从中了解一些情况。这时我刚刚跟随电视台寻访老兵回到保山,电视台办公室一片惊愕。

一年前,电视台专门邀请阿荣和我一同从昆明下来接受他们的采访。战后几十年来,通过史迪威公路从印度来到云南的人,除了阿荣,我们并不知道还有别人。

这样传奇般故事的制作者阿荣自然受到了大家的好奇和尊敬。我记得那时电视台专门要阿荣骑着单车在龙陵县的抗战广场转来转去,因为传说就是说他“只身一人骑车”到史迪威公路的。

我赶忙和昆明驼峰客栈的老板娘周燕打电话证实,周燕的声音听起来疲倦忧伤,显然还没有从这个噩耗中苏醒过来。

她说前一天她在大理还和阿荣一同吃饭说笑,回来昆明就听说出事了。她也是仅仅从老板孙海波那里证实了这个消息,而没有更多地询问详情。因为那时海波正忙着处理后事和接受官方的询问呢。

我和保山电视台的朋友被这个突如其来的消息打蒙了,第二天蓝天说,“我们赶快到大理去最后看一看阿荣吧,他是一位可爱的小伙子,大家都喜欢他。”

但是来不及了,一家香港办理这类丧事的专业公司把阿荣的遗体空运回国去了。可能是首先运到加尔各答,然后是班加罗尔,最后再用汽车运到了阿荣的出生地喀拉拉邦(Kerala)的小镇Pazhayi,用了两个星期才到家。

在阿荣去世后的两个星期,11月25日星期三,家族按照印度宗教的传统将他火葬。

阿荣非常年轻,仅仅只有28岁。据说最后他的家人来信说感谢一切帮助他的中国人……

阿荣在祖国印度的基本情况

印度的英文媒体对阿荣和他的去世进行了广泛的报道并给与了高度的赞誉。

还有几位他的同事说他是一位“追梦而去”的当今不可多得的非常优秀的新闻记者和年轻的作家。都说他放着班加罗尔的《Mid-Day》报社记者好好的工作不干,有一天来到办公室突然宣布,“我要到偏僻的印度的东北地区(阿萨姆邦)去!”然后辞职不干了。

后来他在那里给朋友发电邮说他找到了自己可以为之奋斗的梦想——研究雷多公路(The Ledo Road),然后走出边界,消失在了茫茫的缅甸的林海之中就再也没有他的消息了。那时他引用了一位二战驻扎在阿萨姆边界的英国军官的诗歌:

Did our job, though, like God willed. We had the Ledo Road to build.

(虽然我们像上帝所希望的那样在做我们的工作。但是我们必须修建雷多公路)。

印度媒体说,雷多公路尽管以印度东北部阿萨姆邦一个小镇雷多(Ledo)命名的,二战时期,盟军为了把战略物资从印度运到被日本人封锁的中国而修筑了这条公路。但是至今印度人知道的少之又少。

“所以,可以说我们的阿荣是把我们印度和另外和我们一样伟大的国家中国联系了起来的人。”

媒体上说,尽管他在印度的西南地区的喀拉拉出生,但是却是在印度也是世界上最大的电子工业基地的班加罗尔(Bangalore)长大。

1997年,17岁的他毕业于一所名叫St. Joseph's College(圣约瑟夫学院)。然后又到另外一所大学攻读农业工程的硕士学位,结果又跑到了一个Christ College(耶稣学院)学习自己更加喜爱的文学和新闻专业而放弃了农业工程。后来在班加罗尔成为了一名用英文工作的记者。

阿荣是父亲V.K.Godan先生唯一的儿子,媒体说他父亲是班加罗而的DRDO的一位科学家。

我不明白“DRDO”是什么意思,但是阿荣告诉我,父亲是印度最有名的印度斯坦飞机制造厂的螺旋桨工程师。或许大家不知道,印度斯坦飞机制造厂和中国还有一段不解之缘:

二战时期,美国泛美航空公司和中国政府合作建立了中国中央飞机制造厂(CAMC)。原来是在杭州的笕桥,后来遭到日本人的轰炸和入侵,中央飞机制造厂搬迁到了云南边疆瑞丽小镇的垒允。

但是在1940年10月25日又突然遭到日军猛烈轰炸而一蹶不振,到了1942年5月,日本占领了这里。中央飞机制造厂被迫全部烧毁,人员后撤。

那时,美国泛美航空公司和中国方面研究在印度重新开厂,这就是这家印度工厂的前身。而那时中国航空工业人员没有去印度,而是退出了这个计划。

印度的网站说,阿荣很快对于办公室这样的按部就班的事务性工作不耐烦了,他的同事回忆说:

“放弃了奴隶般的雇佣工资的生活而利用假期到印度东北部去追寻对他来说的梦想,那就是骑着他的摩托车沿着史迪威公路来到了中国,他要为自己的这段经历写一本书。”

“然后在2006年从他的旅行中消失了,几个月就出现在昆明。”

他的朋友回忆说,阿荣把他在昆明的生活描绘为他去“享受高质量的生活和纯净的思考(friends recall being regaled with stories of high living and clean thinking)。”

我所知道的阿荣

一对会说话的大眼睛不停地闪烁着,溢满了无邪、好奇和一点惊喜,消瘦的微黑脸颊冒出一点汗珠,语速很快显得有些激动。这就是2006年我第一次见到的阿荣留给我的印象。

他是属于那种没有一点城府,为人诚实善良,什么事情都好奇,全身的每一个细胞都充满着激情、诙谐和智慧,一看就会马上喜欢的小伙子。

在一旁给我们当翻译的昆明驼峰客栈的老板孙海波笑着说:

“他看到你有些激动,你看他话都有些说不出来了!呵呵!”

位于昆明市中心的金马牌坊广场的驼峰客栈是外国背包族最喜欢的地方之一,其中不乏对二战中缅印战区历史熟悉的人。

每到有这样的人来,好朋友海波总是要我去和他们会面。

在谈话中我知道,他见到我有些激动的原因。前面说到,他的印度朋友和家人都说他消失在史迪威公路之中,过了几个月才突然出现在昆明。我和他的见面,就是在这个时候。

其实和他一同沿着这条公路过来的三个人当中就有两位是我认识的朋友,一位美国籍的缅甸人Khine女士,尽管我们至今都没有见过面,但是已经是老朋友了。

另外一位是澳大利亚的中年男子,可惜我对他的名字没有记住,他曾经在昆明和我见过面。我们都是因为这条公路而结识的。

在路上,这两位朋友就反复告诉他来到昆明以后找我。

这条公路和这段历史,牵动着全世界各地许多的人,又把互不相识的大家联系到了一起,使得大家一见如故。

印度人对他迷恋上了史迪威公路百思不得其解,甚至加油添醋地说他是“骑着摩托车”,更有甚者说他“用脚步一寸一寸走过来的”……

至今居住在缅甸的Khine女士常常带着美国老兵和喜欢这段历史的人,沿着史迪威公路做战争遗迹考察旅行。我多次和她讨论旅行的细节,但是由于种种理由最后没能和她同行。

那天阿荣详细和我介绍了他们沿途旅行的种种遭遇,并把他们这次旅行拍摄的照片全部给了我,我也常常在我的文章和博客上引用他的照片。

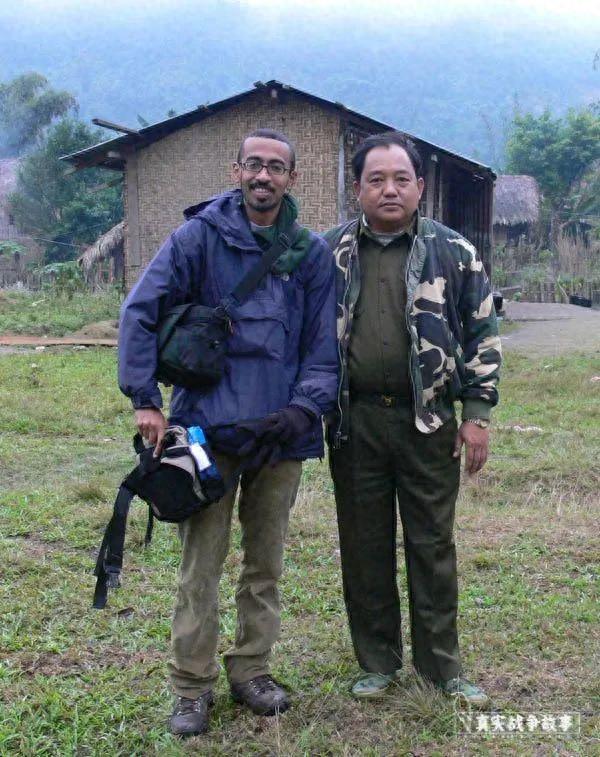

阿荣在史迪威公路,和缅甸军官在一起

以后我们常常见面,常常参加一些有关二战历史的活动,常常在一起没完没了地讨论这场战争。每次见面,就会听到从他的嘴里冒出来许多带着云南口音的中文。不久,和他交谈就不用翻译了。

阿荣极端聪明,对新的语言非常敏感。我知道来昆明学习中文的许多外国人,大部分都要专门去上中文课,他们远远比不上阿荣掌握中文的能力。

而且阿荣并没有去上课学习,我对此极为惊讶和不解!我去过印度,那里当地的语言多得不计其数,就不要说他们从小还要学习英文了。

也许就是在这样的环境里,练就了阿荣奇特的语言学习能力。

尽管阿荣给印度的家人和朋友说他在昆明“享受高质量的生活和纯净的思考”,其实阿荣在中国的生活也很艰难。他流落到昆明几乎是身无分文,驼峰客栈的海波和周燕收留了他,也就是吃住不要钱。

但是他还必须努力挣钱去应付其他的开销,除了在驼峰客栈打工,他还为云南省经济贸易厅翻译资料和联系印度的商贸事宜,为印度的使领馆和对昆明有兴趣的印度商人做一切他们要求的事物外。

我想他一定还要做其他许多的事情才能养活自己。

阿荣是一位非常有志气的男孩,尽管他的家庭属于并不贫困的印度知识分子家庭,尽管他接受过非常良好的教育,但是他不仅不炫耀,而且我估计他也从不问家庭要钱!而是全凭自己的努力,凭自己卖气力。这是同类的中国孩子根本无法比拟的。

阿荣能够按照自己的梦想在昆明生活多年,除了敢于向平庸的生活方式挑战的激情,还有脚踏实地的务实态度外,他的好朋友海波和周燕给与他的帮助和支持也是很重要的。至于他们到底是具体给与阿荣什么样的帮助,我不得而知。

海波不止一次私下和我说:阿荣是一个非常不错的人。像他这样一个印度人只身跑到外国打拼是非常不简单的。

海波说他认为阿荣的前途无量,他会有一个很好的发展的。我看得出海波像对待亲兄弟那样对待阿荣,我也看出阿荣对海波那种亲昵得有些依赖有些信任的感情。人与人这样的情感非常珍贵。

我去了两次印度后,被印度博大的文化和传统,还有善良友好的人民所深深吸引。以后我们的话题中就多了印度。印度人在文化、科技(特别是数学、电子软件等领域)所表现出来的智慧是世界都承认的。

有一句话说“印度没有笨的人”。

“不,印度也有很笨的人!戈老师。”谦虚的阿荣一点也不回避自己民族的缺点。

也有人认为“尽管印度没有很笨的人,但是有很懒的人”,而印度人阿荣却绝对不是一个懒的人。阿荣非常勤快好学,无论什么人找阿荣帮忙,就从来没有听说阿荣有推辞的。

他像是一只勤快的蜜蜂那样活跃在昆明的友人圈子里。当大家说到阿荣时,几乎一点也没有把他当作外国人!

阿荣是一个可爱的大男孩,当然就有大男孩的一些毛病。

有一次要他到龙陵接受采访,结果下车他把带有电脑的旅行包忘记在车上了。半夜三更打电话给我,把我气得七窍生烟!好在保山电视台副台长李根志急中生智,马上租车带着我们俩人冲到200公里之外的瑞丽客车站。

我们打着电筒一辆车一辆车的找,“找到了,在这里!”阿荣大叫起来绝对像个孩子!本来说好了600元的出租车费由电视台负责,但是阿荣说什么也要自己掏钱,而他接受采访的费用也许仅仅是200—300元!

想在昆明“买一个家”

那时中文还不流畅的阿荣对保山电视台说,“我想在昆明买一个家。”实际上他的意思是找一个中国女孩在昆明安家。

蓝天带着无限的怀念和忧伤回忆阿荣。那时蓝天笑着纠正阿荣,“说买一个家就是买房子,而女孩是不可以买的,女孩子是你喜欢她,她也喜欢你!”

“啊!我的意思就是这样,我想找一个这样的中国女孩子。买房子,啊!那太贵了,我买不起!”阿荣说。

阿荣是一个大男孩,当然就免不了喜欢女孩。我也稍稍听说一点阿荣希望找昆明女孩的事情,似乎阿荣并不回避。

我们也常常像是在无意中给他介绍一些,不过没有听说他已经有了女朋友。为此我和老婆也私下商量过,把“XXX”很郑重地介绍给他。

那是一个非常不错的女孩,我们认为,如果我们把阿荣的情况好好地给这位女孩介绍,女孩爱上他的可能性是有的。

当今的中国女孩,如果择偶的对象是外国人的话,她们往往把首选的目标放到欧美男孩身上,所以我这里说需要“把阿荣的情况好好地介绍”。

但是,我和老婆密谋的计划还没有实施,阿荣就离我们而去了。那时我真心希望他留在昆明,因为我喜欢他!

尽管阿荣有许多许多的中国朋友,在中国生活了整整三年。但是在中文网站却看不到更多的有关阿荣和对他品性的评论。对此我稍稍有些遗憾,而他的故乡的媒体对他的报道可以说是铺天盖地!

或许他的中国朋友仍然没有从他的突然去世中清醒过来。

是的,阿荣是一位追随自己激情,而最后融化在自己的梦想中的人。这样的评论我想几乎所有认识他的中国朋友都不会否认!

二战美国著名的将领巴顿说过:“如果在最后一次战斗中,被最后一颗子弹打死的战士也许是幸福的!”所以我想,追梦而去,融化在异乡土地上的阿荣也许也是幸福的。

Did our job, though, like God willed. We had the Ledo Road to build.

(虽然我们像上帝所希望的那样在做我们的工作。但是我们必须修建雷多公路)

阿荣引用的诗。

以下是我们截取的几段朋友对阿荣的回忆:

阿荣刚到昆明时我见过他。当时他正在驼峰客栈的屋顶露台上讲述他穿越缅甸的陆路旅行故事。他说他不知道会在昆明呆多久——大概几周吧。我们变得相当亲密,我看着他爱上了云南。我离开后,他一直留在昆明。他来到云南的偶然性——以及他像最好的旅行者一样愿意接受计划外的偶然性——是他的死在我看来如此残酷的原因。所有这些从根本上看都是正确的偶遇,却导致了这样的结果。毫无意义。

让我感到欣慰的是,他在云南过得非常快乐,至少在我认识他的时候是这样。这是件好事。

……他是我在班加罗尔上大学时的学弟。有一年暑假,我没怎么劝他,他就跟我一起去了阿萨姆邦我的住处。雷多公路就穿过我家门前。他看到了路牌上标的“昆明”,我忘了路标提示还有多少公里。我妈妈给了他一本书,是关于在第二次世界大战期间这条路的修建。他满怀热忱地抱着去昆明的想法,持续两年多,终于付出行动。在此期间,为了做各种例如筹集资金的准备,他找了一份工作。我看到他忍受着长期的乏味。但他终于成功抵达了昆明。我很高兴他做到了。我知道他喜欢那个地方,尽管离这里如此之远,而且过了这么久,我们这里的所有人仍会深深地怀念他。

我认识的阿荣是个怪人,他的裤子脏兮兮的,半折到膝盖,笑起来满脸金属支架般的褶子,骑着他心爱的RD350,书包拖在身后,半开着,露出一个装满柠檬饭的铁盒子,那是他妈妈精心为他做的。他几乎可以和任何人搭上话。他对冒险和不幸的事都很有兴趣。发生的这一切让人无比难过。但我相信他一定在某个快乐的地方,写着一两首经典的打油诗。

11月7日,阿荣给我发了一条信息,原话是:"嘿,你有钱打一个横跨喜马拉雅山的电话吗?我比圣安德烈还要穷...... "然后我们聊了半个小时查理-卓别林在现代的意义。然后在 11月11日,我收到了一封邮件通知我发生的事。我真的不敢相信,事实上我仍然不敢相信。我仍然希望能收到他的那些机智的邮件。阿荣是一个非常特别的人,对我和每一个认识他的人来说都是如此。在酒馆的一次会议结束后,阿荣骑在自行车上,弯着腰将踏板踩到底的画面至今仍清晰地印在我的脑海里。在我们大多数人中,只有他拥有梦想的精神和追梦到底的力量。他在云南很快乐,做着自己想做的事。我非常想念你,阿荣!向他的家人和所有认识他的人表示哀悼。

阿荣和孙海波都随驼峰这段历史而去了。我也曾好奇,驼峰航线为什么会有那么多的故事?

驼峰航线是迄今为止,世界上最危险的航线,被称为“上帝的弃地”,是“二战”期间三条著名国际航线中最具危险性的一条。

飞越驼峰,对于飞行人员而言是近乎自杀式的航程。

无数中国驻印军老兵都给我讲过这段令人毛骨悚然的航线。因为在1942年5月,日军切断滇缅公路后,驼峰航线即成为战时中国唯一的“生命之路”。

平均每天必须有100多架飞机在驼峰上空飞越穿梭,不计成本、不算代价、不分昼夜、24小时换人不换机地飞行,坠毁就坠毁,被日机击落就击落,谁能过去就过去。

一架飞机,一直要飞到最后,直至坠毁。

驾驶飞机的,有中国人、美国人、印度人,甚至朝鲜人。

在3年的驼峰飞行中,中航损失飞机48架,牺牲飞行员168人,损失率超过50%,美军损失飞机1500架,牺牲飞行员近3000人,损失率超过80%。

今天,我们到底该怎么看待这段历史?

有人在遗忘,有人在努力找寻;有人看到真相,有人看到伤痕。

我想,结果没有意义,意义在于寻找本身。

但依靠个人之力,艰难而顽强地找回一段历史——这本身就是一种悲壮。

他们是前赴后继的戈叔亚们、孙海波们、阿荣们……

最终大家的名字和驼峰飞行员一样,也会被淹没在历史的洪流中,但用一己之力所抢救的历史,无论是否会继续被新的一代人遗忘,都曾经存在过。

这就够了。

关于驼峰的寻找,孙海波曾说过一句话:

一段故事落入尘埃,一群人影没入夕阳,做过了就做过了,不问得失。