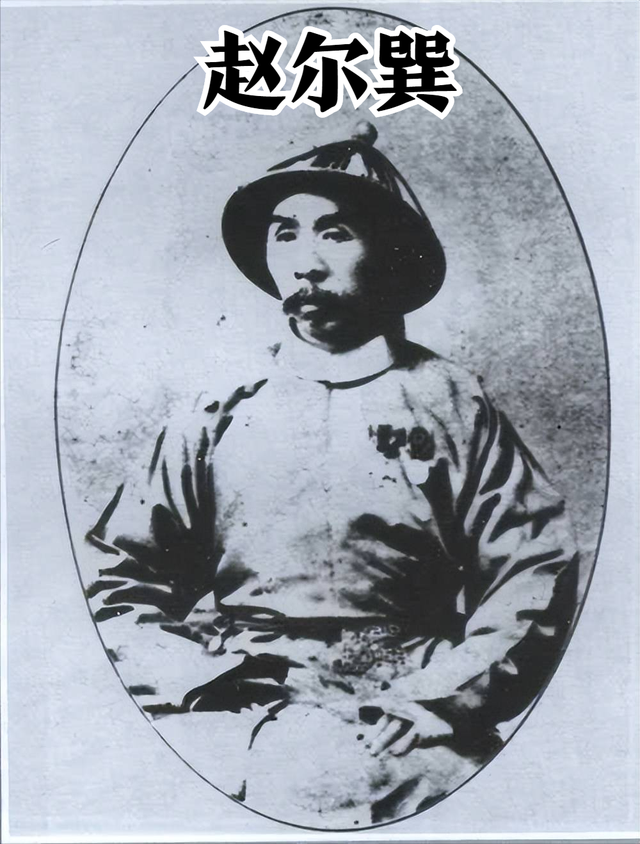

历史的长河中,总有那么些人物的命运如同纠缠的藤蔓,彼此依存又各自延伸。晚清政坛上的赵尔丰与赵尔巽兄弟,就是这样一对引人深思的人物。兄弟二人同朝为官,双双官至总督,执掌一方军政大权,这在当时可谓凤毛麟角,时人无不称奇:"一门两总督,真是祖上积德!"

赵尔丰在川边地区推行铁腕政策,得了个"赵屠户"的绰号,最终在辛亥革命的风暴中,起义新军处死。而他的兄长赵尔巽,此时正担任东三省总督,手握重兵,权倾一时。我们不禁要问:这位显赫一时的兄长,是否曾为弟弟的死采取过报复行动?这段尘封的往事背后,又隐藏着怎样的人间悲欢?

一、官场上的兄弟情深:

赵氏兄弟出身汉军正蓝旗,辽宁铁岭人。赵尔巽的仕途可谓一帆风顺。他早年考中进士,入选翰林院,从此在官场上如鱼得水。从安徽、陕西的按察使,到湖南巡抚,再到户部尚书,最后出任盛京将军、湖广总督、四川总督,直至东三省总督,真可谓是"平步青云,官运亨通"。

相比之下,赵尔丰的仕途就显得曲折多了。他最初只是通过捐纳得了个小知县,在山西静乐、永济等地任职。好在有兄长的提携,这才逐渐在官场上崭露头角。1903年,赵尔巽任湖南巡抚时,就把弟弟调来湖南委以要职;1905年调任盛京将军时,又奏调赵尔丰前往奉天任职。1911年赵尔巽由四川总督转任东三省总督,极力保荐其弟接任。

最让人印象深刻的是,当西藏发生"巴塘事件",杀害清朝驻藏大臣时,赵尔丰提兵进藏,不仅击败叛军,更粉碎了英国分裂西藏的阴谋。可以说,兄弟二人在政治上相互支持,在生活中相互照应,这种深厚的情谊,让人不禁想起"兄弟同心,其利断金"的古训。

二、时代洪流中的个人悲剧:赵尔丰之死

1911年10月10日,武昌起义的枪声打破了晚清的宁静,辛亥革命的浪潮如决堤之水,迅速席卷全国。各地纷纷响应,宣布脱离清政府的统治。这时担任四川总督的赵尔丰,可谓是站在了风口浪尖上。

面对这场来势汹汹的革命浪潮,赵尔丰最初选择了强硬镇压。他下令逮捕保路同志会的领袖人物,这一举动激起了成都民众的强烈抗议。10月18日,悲剧发生了——赵尔丰下令军队向请愿群众开枪,造成数十人死亡,这就是历史上著名的"成都血案"。

血案发生后,整个四川就像炸开了锅,革命形势一发不可收拾。赵尔丰见大势已去,不得不释放被捕人士,与立宪派人士谈判。11月27日,他宣布四川独立,将政权交给蒲殿俊,自己退居幕后,但仍牢牢掌握着军权。

然而政权的交接并不顺利。12月8日,军队发生哗变,蒲殿俊无力控制局面,只得辞职。赵尔丰趁机出面维持秩序,这一举动引起了革命党人的高度警惕——他们担心赵尔丰是在玩"明修栈道,暗度陈仓"的把戏,试图复辟。

于是革命党人决定先发制人。12月22日清晨,尹昌衡率领军队包围总督府,将赵尔丰擒获。当天上午,在成都皇城坝明远楼前,一场公审大会匆匆举行,赵尔丰被"煽动兵变、图谋复辟"的罪名处死。这位曾经权倾一时的封疆大吏,就这样走完了自己的人生旅程,终年六十六岁。

赵尔丰的死,不仅仅是个人的悲剧,更是一个时代的缩影。它象征着清王朝在四川统治的彻底终结,也折射出那个时代变革的残酷与无奈。

三、赵尔巽的艰难抉择

当弟弟被杀的消息传到东北时,赵尔巽的反应可想而知。据当时的媒体报道,他闻讯后"悲痛欲绝",连续数日不视事。这种痛苦,我们现代人或许难以完全体会,但设身处地想想,谁能承受手足突然离世之痛?

然而,作为东三省总督,赵尔巽面临的处境可谓复杂重重。首先从全国形势来看,辛亥革命已经成功,清帝溥仪即将退位,大清王朝的气数已尽。赵尔巽虽然权倾一时,但也难以扭转乾坤。更何况,在东三省内部,革命势力也在积极活动,他面临着巨大的压力,需要全力维持东北的稳定。

其次从实际情况来看,虽然赵尔巽手握兵权,但东三省与四川相隔甚远,中间还隔着已经独立的多省地区。若要为弟报仇,就需要远征四川,这在当时几乎是不可能完成的任务。更何况,赵尔巽本人也面临着革命势力的威胁,可谓是"泥菩萨过河——自身难保"。

再者从政治现实考虑,赵尔巽是个精明的政治家,他深知清王朝大势已去,需要为自身前途考虑。果然,在清帝退位后,他很快转向支持袁世凯,被任命为奉天都督,后来还担任过国史馆馆长等职。

基于这些因素,赵尔巽最终没有采取直接的军事行动为弟弟报仇。这并非因为他不在乎兄弟之情,而是现实条件不允许。在动荡的时局中,他选择了更为务实的态度。

四、政治上的另一种"复仇"

虽然赵尔巽没有采取军事手段为弟报仇,但他在政治层面却进行了一定程度的反击。这种反击更像是一场精心布局的棋局,悄无声息却暗藏杀机。

首先,赵尔巽利用自己的影响力,对杀害赵尔丰的尹昌衡进行政治打压。1912年,尹昌衡被北京政府任命为西征军总司令,率军平定西藏叛乱。赵尔巽通过自己在袁世凯政府中的人脉关系,暗中掣肘尹昌衡的行动,限制其权力和资源。

其次,赵尔巽积极为弟弟争取身后的名誉。他通过各种渠道向袁世凯政府申诉,强调赵尔丰在巩固边疆方面的功绩,试图为其正名。在他的努力下,袁世凯政府最终给予赵尔丰昭雪,承认其在川边地区的重大贡献。这种为亲人正名的努力,让人感受到兄弟情谊的深沉与持久。

最巧妙的是,赵尔巽在编纂《清史稿》时,利用自己的职权,在史书中为赵尔丰立传,详细记载其政绩,肯定其在川滇边务方面的贡献。这种"立言"的方式,可以说是一种特殊的"复仇",通过历史书写来为弟弟正名,让后世能够客观评价赵尔丰的功过。

此外,还有一种说法认为,赵尔巽曾经暗中支持四川的反尹昌衡势力。1913年,尹昌衡因政治斗争失势,被调离四川,有人说这背后有赵尔巽的影响。虽然这种说法缺乏确凿证据,但也不是空穴来风。毕竟,在那个风云变幻的年代,政治上的明枪暗箭比比皆是。

五、历史评价与真相探析

说到赵尔巽是否真为弟弟报仇这个问题,历史学者们可谓"仁者见仁,智者见智"。毕竟每个人看问题的角度都不尽相同。

有一派学者认为,赵尔巽实际上并没有采取任何实质性的复仇行动。持这种看法的专家说得不无道理:赵尔巽是个彻头彻尾的现实主义者,他比谁都清楚,在那个节骨眼上,为弟弟报仇既不明智也不现实。这就好比明知山有虎,偏向虎山行,最终只会赔了夫人又折兵。他选择接受现实,专注于保全自己的地位和利益,这种选择虽然看似冷酷,却也是人之常情。

另一派学者则持不同见解。他们认为,赵尔巽其实通过政治手段进行了一场"无声的复仇"。想想也是,作为一个在官场摸爬滚打多年的老手,他深谙"明枪易躲,暗箭难防"的道理。他利用自己在袁世凯政府中的人脉关系,暗中给尹昌衡使绊子,最终导致尹在政治上失势。同时,他还千方百计为弟弟争取身后的名誉,通过编纂《清史稿》的机会,为赵尔丰正名立传。这种"曲线救国"式的复仇,虽然不够痛快淋漓,却更符合那个特殊时代的生存法则。

平心而论,从现有的史料来看,第二种观点似乎更接近真相。赵尔巽虽然没有大张旗鼓地为弟报仇,但他的确通过自己的方式,表达了对弟弟之死的愤懑与不平。这种做法,既保全了自己的政治生命,又在可能的范围内为弟弟讨回了公道,可谓"一举两得"。

说到这里,我们不妨换个角度想想:赵尔丰之死本身,就是那个特殊时代的缩影。辛亥革命时期,理想与现实激烈碰撞,激进与妥协相互交织。赵尔丰作为清末重臣,一方面入藏平叛改土归流,另一方面镇压保路运动。他的死亡,就像一面镜子,映照出那个时代的复杂与矛盾。

而赵尔巽的抉择,更是让人感慨万千。他既要顾及手足之情,又要权衡政治利害;既想为弟雪恨,又要保全自身。这种进退两难的处境,让我们不禁想起那句老话:"人在江湖,身不由己"。他的矛盾与挣扎,何尝不是那个时代许多人的真实写照?