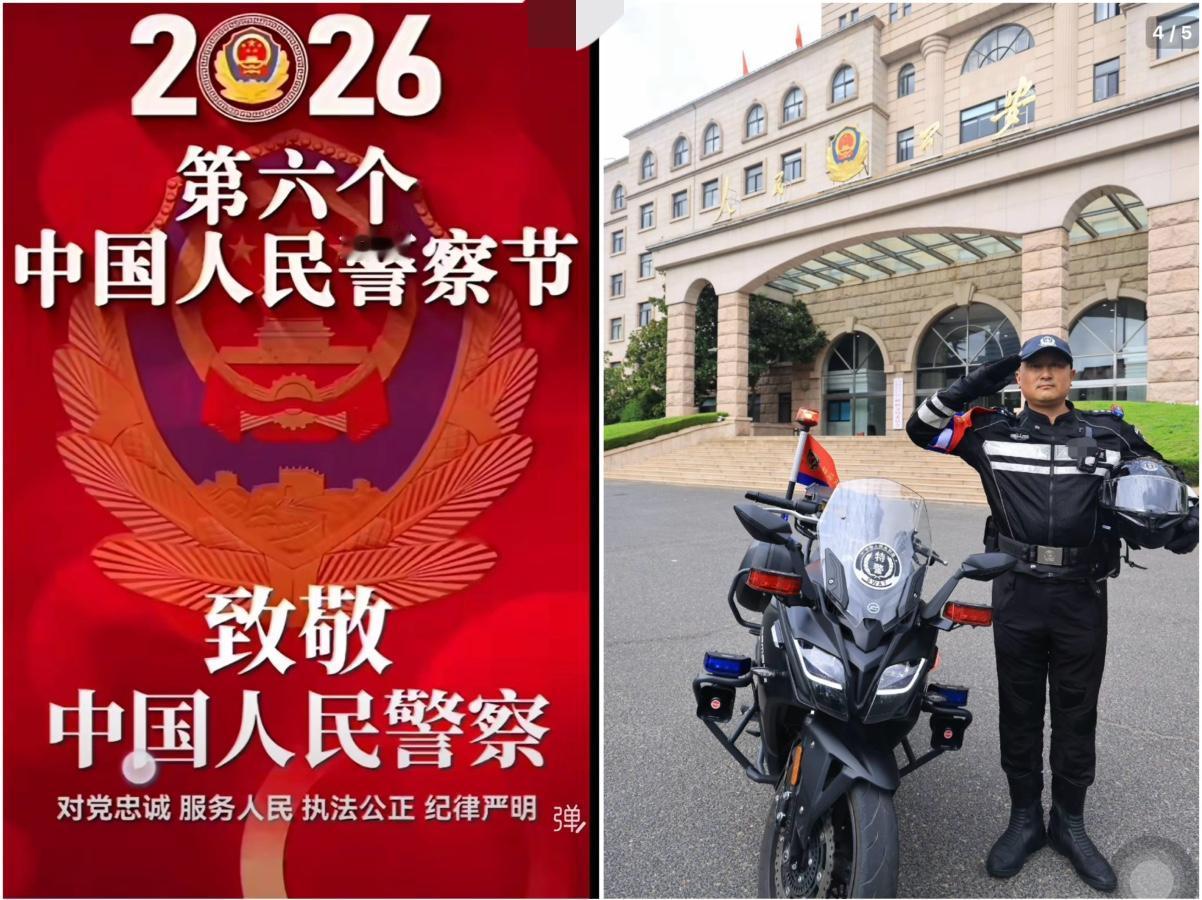

中国公安部突然宣布了,将于2026年1月10日在全国统一开展第六个“中国人民警察节”主题活动。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!2026年1月10日,全国上下将统一开展第六个“中国人民警察节”主题活动,很多人刷到这条新闻时,可能觉得这不过是每年例行的“公事”,无非就是升升旗、唱唱歌,搞点仪式感。如果你真的这么看,那就太低估了大国治理的草蛇灰线,在这个时间节点,把“警察节”的调门拉得这么高,绝不仅仅是为了庆祝一个节日,这分明就是一场社会治理的“战前总动员”。咱们先把日历翻开看看,1月10日是个什么日子,它紧紧贴着农历春节的脚后跟,正处于那个被称为“人类最大规模周期性迁徙”的春运大幕拉开的前夜。这时候,几亿中国人要流动,数不清的年终奖要落袋,大包小裹里装着一年的收成,对于老百姓来说,这是团圆的盼头;对于治安管理者来说,这是全年压力最大的“考试周”。公安部选在这个节骨眼上高调宣布活动,其实就是给全国几百万民警打一针“强心剂”,把发条在上战场前拧到最紧。回过头去翻翻过去几年的老黄历,你会发现国家在用人策略上的高明之处,2021年、2022年那时候,警察节的主题恨不得直接贴在你的手机屏幕上,满世界都是“反诈”“断卡”。那时候大家的痛点是钱包被骗,国家的治理逻辑就是“堵漏”,哪里漏水堵哪里,那是针对具体病灶的“外科手术”,到了今年,主题变成了“忠诚铸警魂、守护平安”,这话听着是不是虚了点?其实不然,这说明现在的治理逻辑已经从单纯的“治病”升级到了“强身”,在外部环境风云变幻,内部社会结构深刻调整的当下,一支绝对听指挥、关键时刻顶得上的队伍,才是应对所有不确定性的定海神针。还要看到一个很现实的大背景,那就是中央反复强调的“过紧日子”,现在地方财政是个什么状况,大家心里都有一杆秤。基层派出所的民警也是人,也要养家糊口,在财政吃紧、物质激励手段受限的情况下,队伍的士气怎么维持?这时候,“荣誉感”就不仅仅是个词汇,它成了实打实的战斗力。通过高规格的升旗仪式、重温誓词,通过央视《热血忠诚》这样的大片,把警察这个职业的尊崇感拉满。这是中国特有的政治优势,用精神力量去弥补物质压力的缺口,让这支队伍在面对急难险重任务时,依然能因为胸口那枚徽章而选择“毫不犹豫”。基层现在面临的压力,稍微留心点生活的人都能感觉得到,随着春节临近,因为烟花爆竹禁放问题引发的摩擦,社区里邻里之间的鸡毛蒜皮,甚至是火车站安检口因为排队时间过长引发的口角,这些琐碎的负面情绪最终都会汇聚到一线民警身上。110报警量的上升,不仅仅是数字,更是社会情绪水位的预警,如果不提前通过警察节这样的活动把队伍的精气神提起来,把老百姓对警察的理解和支持度搞上去,春节期间的治安防线就会吃紧。这套“组合拳”里还有一招特别高明,就是抢占舆论的制高点,公安部这次联合中宣部搞“最美基层民警”评选,还要在央视黄金档播特别节目,这就是在主动设置议题。在各种突发事件可能成为网络热点的春节前夕,先把一个个有血有肉、为了保护大家哪怕牺牲生命的警察形象立起来。当大家在电视上看到那些为了抓捕毒贩滚下山坡、为了疏导交通冻成冰雕的民警时,再去面对街头偶尔的严厉执法,心里的那杆秤自然会偏向理解和包容,这叫“先声夺人”,把舆论的主动权牢牢握在手里。中国这几十年能维持这么大规模的社会稳定,靠的从来不是运气,每一次看似寻常的“官宣”背后,都是一套精密的治理逻辑在运转。2026年的这个警察节,是一次对过去六年治理经验的总结,更是一次面向未来的集结号,它告诉我们,无论外部世界如何动荡,无论经济转型期有多少阵痛,国家把“安全”这张底牌攥得死死的。当那面红蓝相间的旗帜在全国各地同时升起的时候,其实就是给14亿中国人吃了一颗定心丸。我们能安安心心吃顿年夜饭,能毫无顾虑地带着孩子逛庙会,是因为有一群人在我们看不见的地方,把所有的风险都扛了下来,这就是中国式的“平安”,也是这道“动员令”最朴素的注脚。对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!