文|避寒

编辑|避寒

1951年2月的朝鲜战场,志愿军39军117师政治部主任吴书头部中弹牺牲。遗体运回国内后,组织决定安葬在哈尔滨烈士陵园。

这个决定让远在江苏灌南的妻子难以接受,她提出了一个在当时看来很"奇怪"的要求。

战地家书里藏着的归期

战地家书里藏着的归期1950年6月,江苏灌南县大吴村,麦穗已经黄透了,村里的肥猪养到了200多斤。

村民们都在等一个人——吴书。

他们的"吴政委"在信里说得明明白白:"估计麦收后就能回家看望二老。"

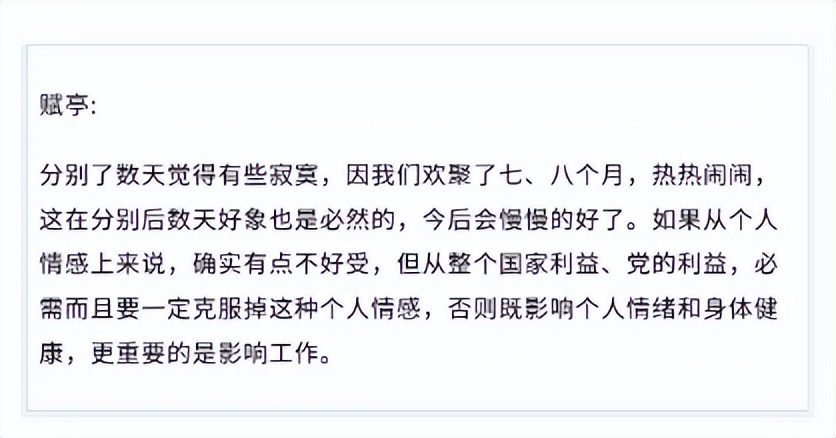

吴书的妻子每天都要看几遍那些信,信封上的邮戳从东北、从河北、从湖南一路追着部队南下,最后停在了广西友谊关。

丈夫在信里问得仔细,老父亲的腰还疼不疼?母亲夜里还咳嗽吗?今年的麦子收成怎么样?

他从不提战场上的事。

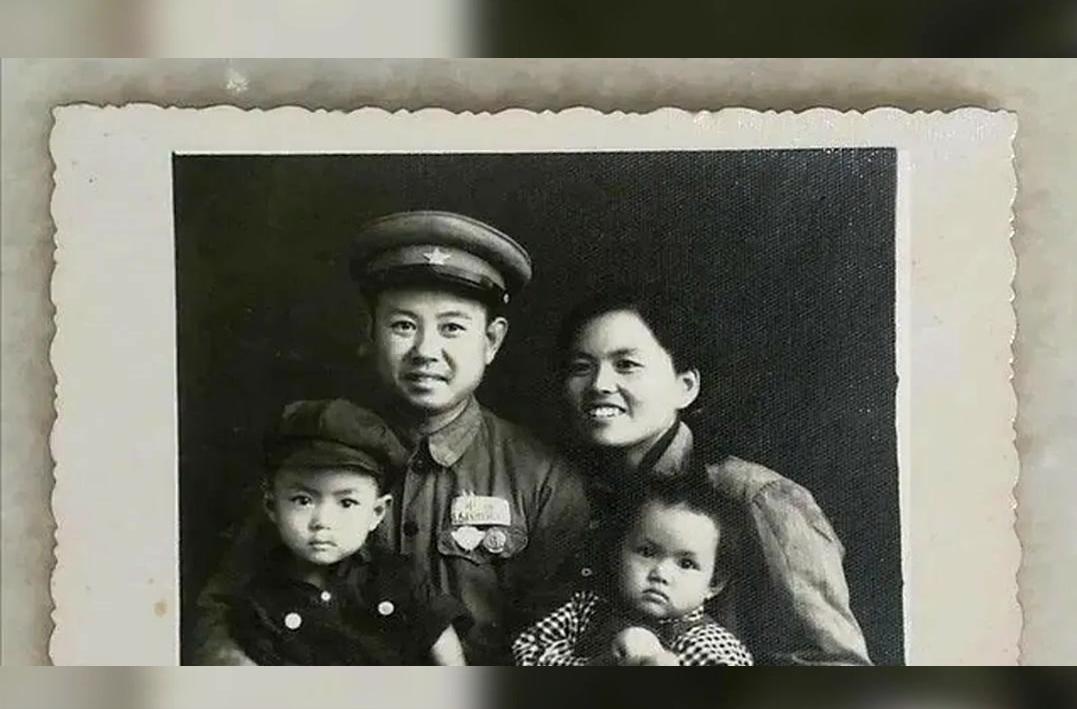

可妻子心里清楚,从1946年随军转战东北开始,丈夫已经离家整整4年了。她记得1937年那个夏天,吴书从县城的小学校长任上回到村里,组织起"腊九社"抗日。那时候他才22岁,意气风发。

现在,35岁的吴书答应要回家了。

6月25日,朝鲜战争爆发。

10月21日,39军117师改编为中国人民志愿军序列,第一批跨过鸭绿江。

辽宁长甸河口的渡江点上,吴书给妻子寄出了入朝前的第一封家书。信写得很短,只说部队要执行任务,让她照顾好两位老人,别让他们担心。

妻子拿到这封信时,手抖得厉害,她知道,丈夫这一去,回家的日子又要往后推了。

此后几个月,家书陆续寄来。

吴书在第一次战役后写信说,朝鲜的冬天比东北还冷,他们在零下30度的山沟里宿营。第二次战役结束,他在信里提到志愿军打到了三八线以南,美军的飞机整天在头顶上转。

1951年1月19日,最后一封信寄到大吴村。

吴书在信里说:"战事紧,不能多写,等打完这一仗,我一定回家看看故乡的麦田。"

这封信到家时,离吴书牺牲只有22天。

横城战役中那个黎明

横城战役中那个黎明1951年2月10日凌晨4点,朝鲜横城以东50公里的龙头地区,志愿军39军117师正在执行穿插任务。

这是第四次战役的关键一战,117师要切断美军南撤的退路,配合正面部队完成合围。

部队已经连续行军18个小时。

吴书跟在师部指挥组里,脚上的棉鞋早就湿透了。朝鲜的二月天,冰雪还没化,夜行军踩着泥水走,每一步都灌进冷风。

距离目标还有10公里,天快亮了,这是最危险的时候。美军的侦察机一旦发现大部队转移,炮火会立刻砸下来。

4点40分,东方开始泛白,远处传来飞机引擎的轰鸣声。

"隐蔽!"话音刚落,第一批炮弹就砸在了队伍前方200米处。

美军的空中封锁线启动了。B-26轰炸机一架接一架俯冲下来,凝固汽油弹在山坡上炸开一片片火海。

吴书跟着师部人员躲进一处山凹,炮弹落得太密,泥土、石块、弹片混在一起砸下来。一块弹片划破了他的军帽,另一块擦着耳朵飞过去。

他刚想站起来转移位置,第三波轰炸来了,这次是集束炸弹,弹片呈扇形炸开,覆盖范围超过50米。

吴书头部中弹,当场倒地。

战友们冒着炮火把他抢出来,师卫生队的军医检查后摇了摇头,头部三处贯穿伤,失血过多,已经没有呼吸。

轰炸一直持续到上午9点。

等炮火停歇,战士们把吴书的遗体抬到安全地带,有人在他上衣口袋里发现了一封没寄出去的家书。

信是前一天晚上写的,只写了开头几句:"家中二老可好?麦收在即,今年收成定然不错,等战事结束,我一定..."

后面的话没有写完。

一个让人意外的决定

一个让人意外的决定遗体运回国内是在3月初,按照惯例,烈士应该安葬在故乡。吴书是江苏灌南人,理应魂归故里。

可组织上开会研究后,做了另一个决定,安葬在哈尔滨烈士陵园。

理由有两条。

第一,沈阳离朝鲜战区近,遗体从朝鲜运到沈阳相对容易,再从沈阳转运哈尔滨,路程不算太远。

第二,哈尔滨烈士陵园是东北地区重要的革命烈士纪念地,吴书曾在东北战斗多年,安葬在那里也算合适。

通知下达到灌南县,县里的干部专程赶到大吴村,向吴书的家属说明情况。

父母年纪大了,听到儿子牺牲的消息后,整天不说话,只是坐在门口望着村外的路。

真正要面对这个决定的,是吴书的妻子。

她听完通知,沉默了很久,屋里静得能听见墙上挂钟的滴答声,县里的干部以为她要反对,准备好了一套说辞。

没想到她开口说的第一句话是:"组织上的决定,我理解。"

干部松了口气。

可接下来,她提了一个要求:"能不能让我每年去哈尔滨看他一次?"

这个要求让在场的人都愣住了。

1951年的中国,从江苏到黑龙江,坐火车要三天两夜。车票贵,路途远,一个农村妇女带着孩子,这一趟下来得花多少钱?多少精力?

有人劝她:"嫂子,太远了,要不你就在家里祭奠,心意到了就行。"

她摇头:"他答应要回家,我没能等到他,现在他去了那么远的地方,我得去看看他。"

县里的干部把这个情况上报,组织上研究后决定给予必要的交通补助和安排,帮助烈属完成祭扫。

1951年清明节过后,吴书的妻子第一次踏上了北上的列车。

她带着两个孩子,手里拎着一个布包,里面装着故乡的泥土和一把麦穗。

三天两夜的守望

三天两夜的守望从灌南到哈尔滨,火车要转三次车。

第一程到徐州,第二程到北京,第三程才能到哈尔滨。每次转车都要等上几个小时,有时候赶不上,就在候车室里坐一夜。

孩子们第一次坐这么远的火车,窗外的风景从平原变成山地,又从山地变成黑土地。

母亲不停地给他们讲父亲的故事。

"你们爸爸16岁就考上了省立连云港水产学校,毕业后当小学校长。"

"七七事变后,他在村里组织'腊九社',带着年轻人抗日。"

"1939年,日本人打过来,他带着游击队钻山沟,跟敌人周旋。"

"后来跟着部队打到东北,又从东北打到广西,一直打到中越边境的友谊关。"

孩子们听得入神,他们对父亲的记忆很模糊,只记得一个高大的背影穿着军装离开家的样子。

火车到哈尔滨时,已经是第三天晚上。

烈士陵园的工作人员接到通知,特地安排她们住在附近的招待所,第二天一早,工作人员带着她们进了陵园。

吴书的墓在第三排。

墓碑是统一制式的,刻着:"革命烈士吴书之墓"。

妻子在墓前站了很久,一句话也没说,眼泪就这么流。

她从布包里掏出那把故乡的泥土,洒在墓前。又把麦穗摆在墓碑下,那是去年秋天收的新麦。

"你说要回来看麦田,我把麦子带来给你看了。"

"今年收成不错,父母身体还好,孩子们都听话。"

"你放心。"

此后每年,她都会来一次,有时是清明,有时是吴书的忌日。不管多远,不管多累,她从没缺席过。

火车上,她会给孩子们讲新的故事。故乡修了水渠,麦子亩产提高了。村里办了小学,孩子们都能上学了。国家建设得越来越好,正像当年他们为之奋斗的那样。

1960年代初,两个孩子长大了,开始工作,他们接过母亲的接力棒,继续每年去哈尔滨祭拜父亲。

母亲年纪大了,腿脚不方便,坐不了长途火车。儿女们就拍照片带回来给她看,告诉她墓地周围又种了新树,陵园修缮得更好了。

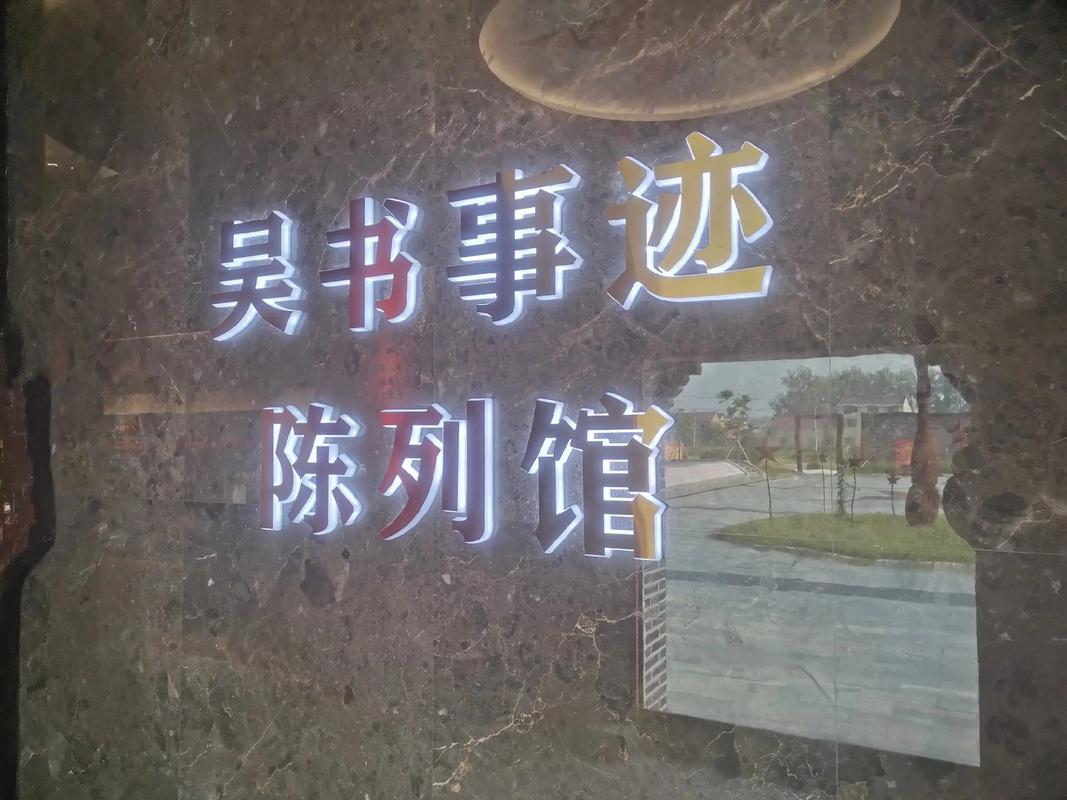

如今在灌南县新安镇大吴村,建起了吴书烈士事迹陈列馆。每年清明节和中元节,村民们都会自发组织纪念活动。

而在哈尔滨烈士陵园,这位从苏北平原走出的英雄长眠在东北的黑土地上。

他的妻子用一生的守望,完成了那个未能实现的约定。只是回家的人换了,方式变了,但那份牵挂从未改变。

从江苏到黑龙江,3000多公里的距离,连接着一个家庭对英雄的记忆。

这或许就是她当年那个"奇怪要求"背后的真实含义,不是要把丈夫留在身边,而是无论他在哪里,她都要去陪伴。

参考资料:

中华人民共和国国防部官网:《英雄烈士谱|吴书:赤诚卫中华》(2019年6月)

连云港市史志办公室:《吴书烈士生平事迹》(2021年11月)

求是网:《吴书:赤诚卫中华》(2019年6月)