肾为先说它是最常见肾病(没有之一),原因有二:一、它在原发性肾小球肾炎中的占比为45.3%,最高;二、在我们所有肾活检的占比为54.3%,也是最高的。这就是今天重点要说的一种肾病——IgA肾病。研究发现,超过1/3的IgA肾病患者在确诊20年内进展成尿毒症并最终需要进行维持性透析治疗。由于IgA肾病如此常见,基数就非常大,再加上容易进展成尿毒症,所以无论如何重视它都不为过。

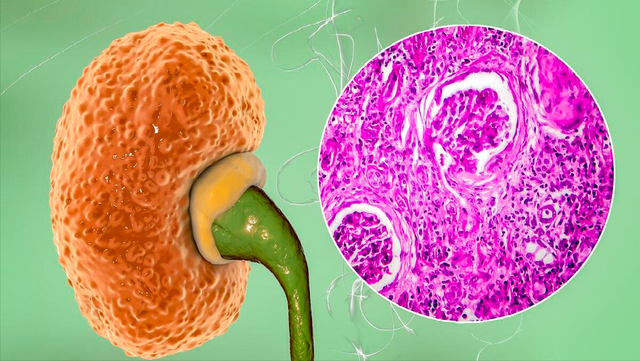

关于IgA肾病,它到底是一种什么样的肾病?简单了解一下:IgA肾病多见于青少年,多表现为“慢性肾炎综合征”,即血尿(可以是镜下血尿,也可以是肉眼血尿),伴或不伴有不同程度的蛋白尿,可以出现高血压,严重者还会有血肌酐升高及肾小球滤过率下降等异常。少数IgA肾病还可表现为“肾病综合征”,即大量蛋白尿并低血清白蛋白,伴或不伴有高脂血症与高度水肿。极少数还可表现为“急进性肾炎”,即血肌酐快速上升,肾功能快速恶化,通常伴有少尿无尿。患者还会有其它表现或合并其它表现,如“急性肾损伤”等。总之,IgA肾病可以有多种多样表现,无论是什么样的表现,确诊都必须进行肾穿刺病理检查。

为什么IgA肾病会缓慢进展甚至发展成尿毒症?目前认为,与IgA肾病的“四重打击”学说有关,分别为:肠道粘膜大量产生半乳糖缺陷型IgA1(Gd-IgA1)的打击、循环中针对半乳糖缺陷型IgA1产生特异性抗体的打击、含半乳糖缺陷型IgA1的致病性免疫复合物形成的打击、致病性免疫复合物沉积于肾脏激活补体系统并诱发炎症反应及肾小球高滤过对肾脏的打击。

关于“四重打击”学说,只是IgA肾病的发病机制。患者自己也弄不清楚到底是怎么回事,患者自己也不想知道什么发病机制。患者更关心的是治疗及预后问题。刚发现患有IgA肾病,当患者的肾功能还很好时,若能提前预判出以后罹患尿毒症风险大小,那才是患者最需要的。无论是Gd-IgA1、还是致病性免疫复合物,在治疗前并不做这方面的化验,而是检查包括尿蛋白、血肌酐及免疫球蛋白等方面,同时结合肾脏病理报告,然后再制定治疗方案。这其中最主要的还是尿蛋白,尤其对于肾功能正常或轻微异常的IgA肾病,尿蛋白更加重要。这也是包括IgA肾病在内很多肾小球肾炎治疗与预后的关键。

下面这段话才是今天的关键句子——当24小时尿蛋白定量持续越过1.0g,IgA肾病患者将来需要接受维持透析的机会会大大增加,或者说将来进展为尿毒症的风险会大大增加。即使24小时尿蛋白降至1.0g但高于0.5g,IgA肾病患者将来仍然有进展为尿毒症的风险。若能将24小时尿蛋白降下来,IgA肾病患者才会明显降低将来罹患尿毒症的风险。

关于IgA肾病的降蛋白治疗药物,围绕“四重打击”学说,制定相应的治疗措施:一、布地奈德肠溶胶囊从源头进行治疗;二、沙坦或普利类药物、列净类药物及非奈利酮等降低高滤过;三、激素与免疫抵制剂(如醋酸泼尼松及来氟米特等)抗炎及抑制免疫;四、使用补体抑制剂(如伊普可泮胶囊)进行治疗。等等。针对不同的IgA肾病,分别采取相应的个体化治疗措施,从而将患者的尿蛋白降至1.0g以下,最好降至0.5g以下,从而避免将来进展为尿毒症。

因此,要想早期作出预判,IgA肾病患者还是要看尿蛋白情况,不是看初次化验检查的那一次24小时尿蛋白定量,而是应该治疗后动态了解24小时尿蛋白定量变化情况。若不能将24小时尿蛋白定量降至1.0g以下(最好能降至0.5g以下),IgA肾病患者将来罹患尿毒症的风险将明显增加,或许你就是那“1/3”最终需要透析维持的患者。

《今日头条》首发文章,72小时后以《肾为先》账号在《微信公众号》与《百度》上发布。文章为周逊原创,未经授权不得转载。