当香港英联拍国际拍卖会的落槌声定格在150万港币,李可染1960年创作的《鸿运当头》再次印证了"李家山水"在艺术市场的硬通货地位。这幅带有荣宣斋编号1124认证的作品,以其独特的红日绿水构图差异,在众多同期上拍的近现代书画中脱颖而出。

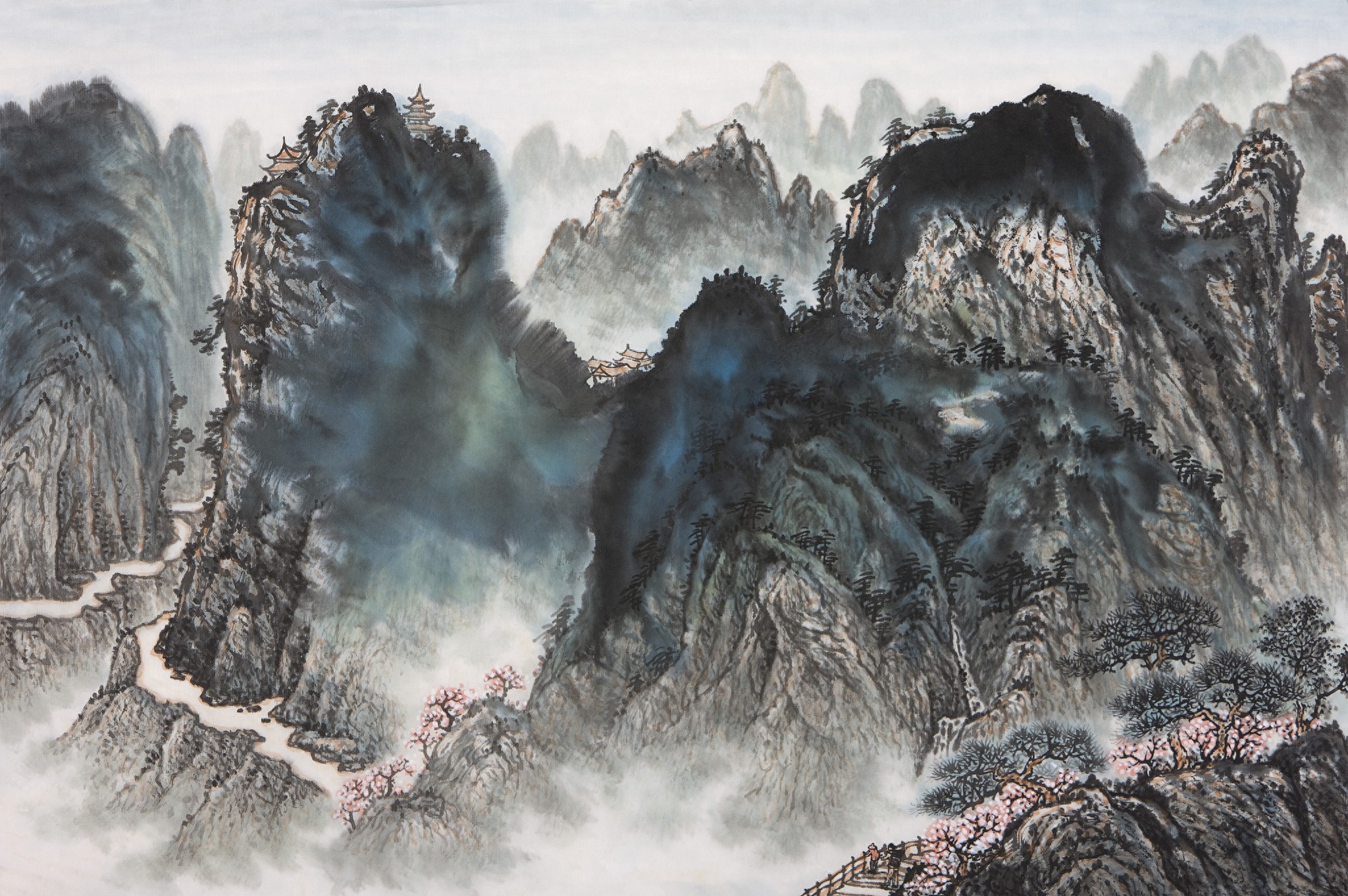

红日绿水背后的收藏密码与李可染其他版本明显不同,此次成交的《鸿运当头》在构图上大胆创新:一湾碧水环绕山峦,朝阳以朱砂点染于峰巅。这种"万山红遍"的典型李家山水语言,叠加荣宣斋的权威背书,使其成为市场稀缺的"标准器"。香港达德国际拍卖筹备处专家指出,该作原藏于贵州晓风残月艺术馆的流转经历,更增添了流传有序的加分项。

市场数据印证着这种价值判断。就在同季拍卖中,香港佳士得中国书画专场以89.18%的成交率斩获2.34亿港元,其中李可染峡江轻舟立轴与山水四屏立轴在亚洲隆源拍卖的集中亮相,显示出藏家对近现代名家精品的持续渴求。尤其值得注意的是,这些作品多数经历过2006年前后的市场沉淀期,如今再度释出时身价已翻数倍。

从贵州深山到国际拍场的资本之旅《鸿运当头》的流转轨迹堪称教科书级的资产运作案例。原本深藏贵州艺术馆的作品,通过香港拍卖行的专业运作,实现了从地方收藏到国际市场的价值跃升。这种路径与佳士得秋拍中1980年转归水松石山房主人、2006年重现市场的徐悲鸿作品如出一辙,揭示出成熟藏家"买入-持有-择机释出"的经典策略。

艺术市场分析师发现,李可染作品在二级市场的表现始终稳健。以《鸿运当头》为例,其光感处理与积墨技法形成的视觉张力,恰是藏家最看重的"李家山水"DNA。画中逆光山体的层叠皴染需数十遍工序,这种不可复制的创作强度,构成了作品抗跌性的技术支撑。

150万背后的市场风向标当日晚拍41件拍品斩获近6亿港元的佳士得战绩,与《鸿运当头》的成交形成微妙呼应。藏家对尚·米榭·巴斯奇亚作品1.126亿港元的追捧,与对李可染传统的坚守,共同勾勒出艺术市场多元共生的生态。值得注意的是,这两类作品都具备鲜明的视觉符号——前者是街头艺术的狂放笔触,后者则是东方水墨的光影哲学。

贵州艺术机构选择在香港释出藏品,暗合了当下内地文化资产证券化的趋势。正如景德镇瓷宫主人余二妹将毕生收藏转化为公共资产,《鸿运当头》的易手也是私人收藏向资本化转型的典型案例。不同的是,前者追求的是文化传承的永恒价值,后者则验证了艺术金融的流通魅力。

拍卖师陈良玲的槌声落定处,红日依旧照耀着绿水青山。这幅创作于1960年的作品,历经六十四年风雨后,以150万港币的身价诉说着一个真理:真正的艺术财富,永远能在时代变迁中找到自己的价格锚点。当晓风残月艺术馆的保管柜变成拍卖行的聚光灯,我们看到的不仅是一幅画的旅程,更是一部活的近现代艺术市场进化史。