内娱行业不仅艺人缺乏鲜活感,剧集创作也缺少生命力。

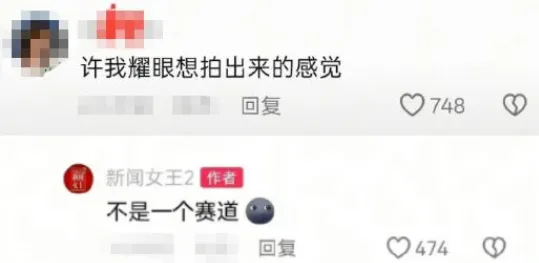

比如《新闻女王2》宣传期间,有网友在评论区表示该剧有‘《许我耀眼》的感觉’,官方回应则明确‘两者并非同一赛道’。

这下炸锅了。“抛开剧集质量不谈”,纷争开始了——

比如,“别蹭我们”、“做人要有礼貌”,里里外外都是宣传阴谋。

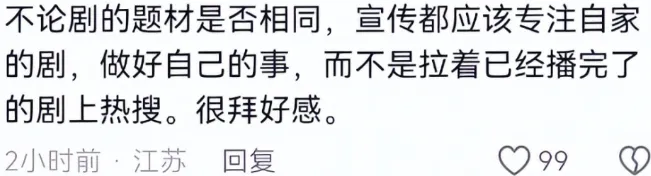

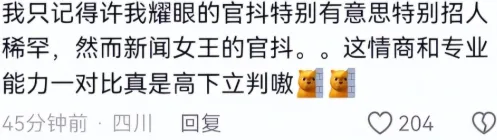

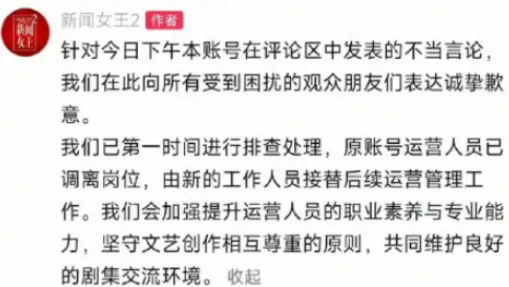

最后,事件难以收场。

《新闻女王2》团队连夜道歉,当事人惨遭调岗。

如今娱乐圈明星们言行拘谨、言辞模板化,缺乏真实鲜活感,连电视剧也鲜少敢说真话,稍有不慎便被贴上‘贬低他人’的标签。

但若因此回避对比,又如何能凸显差距?

今天必须直面这一话题——以职场题材见长的TVB,与标榜职场大女主的《许我耀眼》,究竟是否属于同一竞争维度?

当内娱小花在镜头前演绎职场女性时,观众普遍感到违和。

问题并非在于演员本身,而是角色塑造的失真——她们以全套妆容、闪耀唇釉和频繁更换的名牌或网红服饰亮相,甚至不乏露肩装束,将职场异化为流动的时装展。

反观真实的媒体行业,从业者因时效压力需穿梭于采访现场,扛着设备奔波,在地铁里焦头烂额赶稿,疲惫程度远超‘牛马’。

正如港片《白日之下》中的女记者,以工装外套、马尾辫和运动裤鞋的备战姿态示人,身后编辑部以‘凌乱’映射忙碌——职场环境的精髓在于‘效率’与‘内容’的张力,而非国产剧中那些脱离实务、只顾摆拍的浮华表象。

《新闻女王》首季中,文慧心(佘诗曼饰)以强势姿态登场,而剧情更着重刻画下属们的应对与协作。

观众得以完整窥见办公室高效运转的脉络:从新闻选题、创意碰撞到稿件撰写与播报流程,均在她的统筹下井然有序。

剧中不仅呈现了电视台的派系格局,更鲜明勾勒出人物特质——谁是混迹职场的老练油条,谁是怀抱理想的职场新人,皆清晰可辨,而她始终稳居核心,掌控全局。

彰显女将军的英姿无需依赖华美铠甲,职场语境中,真正的魅力本应源自综合实力的积淀。

然而在国产职场剧中,这一等式却常常被本末倒置:将魅力直接等同于能力。

女性角色的能力往往被狭隘地限定在‘人际关系’这一单一维度:争夺资源、攀附权贵。

正如《以爱为营》中的郑书意,其优势被同事简化为‘倾国倾城’——即美貌。

出众的外貌并不否定专业实力的存在,但剧中并未给予佐证——对于记者角色而言,剧情始终聚焦其职场外的私人魅惑力,而非专业表达。

试问,角色动机真是为工作服务?不过是披着职场外壳的男女主情爱互动游戏罢了。

《许我耀眼》虽在前期弱化男主戏份,但女主许妍的‘工作成就’却令人费解:她以打入豪门太太圈为业绩,为取悦婆婆苦练昆曲水袖,策划‘富太太聊天厨房’以供贵妇社交自嗨。

这般曲意逢迎的社交手腕,究竟算新闻采编,还是高级侍应?

港剧破解职业困境的核心,在于主角以硬实力破局:深厚的资料积累、缜密的逻辑思辨、果决的决策能力。

这种能力源自职场人对职业的深度认知与持续努力,而非性别滤镜的加持。

尽管《新闻女王》带有“爽片”特质,看似主角拥有“金手指”,但“开挂”情节精准契合职场逻辑——公交侧翻危机中,文慧心遭遇竞争对手暗算切断提词器,却凭借超强的记忆储备完整复现对手资料;

处理消防案件时,张家妍通过起火点追溯、易燃物排查到安全漏洞剖析的连环追问,每个逻辑链条都如精准探针直击问题要害。

实力,才是职场突围的真正底牌。

有专业打好基础,便可以向更深处试探:真实的新闻职场伦理问题。

《新闻女王》中,电视台收到香港首富病逝的消息,但是并没有完全确定。现在报还是不报?

如果新闻是真的,那么文慧心她们将抢到头条;如果是假新闻,卫视形象也会严重受损。

谁来承担这个风险?

反而是一直被认为是“花瓶”的性感主播许诗晴(高海宁 饰)站了出来。她看清楚了这是一个证明自己能力的机会,也清醒地认识自己从前轻浮的定位,能让公司的损失最小化。

「既然没人敢上,那我上。我当然知道观众更喜欢看我的身材想看我突然走光,然后截图这就正好说句难听的,万一真的是假的就让我来背锅,我没什么可输的。我的宗旨很简单:The show must go on公司没倒闭,就一定要有人上台表演」

职业抱负与自我觉醒,足以让一个被标签化的“花瓶”角色挣脱刻板印象,在聚光灯下呈现出多维度的生命力。

当TVB职场剧真实还原职业生态、直面行业痛点、诠释现代职场人的专业素养后,便完成了真正的造梦。

正如监制戚其义所言:“年轻人因TVB职业剧而立志成为警察、医生、记者等专业人才,我们确实在为社会的进步注入力量。”

反观国产偶像剧,对工作本质的探索却屡屡被情感关系的纠葛所淹没,职业想象总在情爱迷障中逐渐扁平。

国产剧常以“恶女”形象为女主注入独特魅力,以此彰显其别样生命力,《许我耀眼》中的许妍便是典型范例。

至少在宣传口号上,她被塑造成了极为“人间清醒”的存在。

「想要抓住每一次翻盘的机会,就永远不要把希望寄托在别人身上,不过就是拿你有的,换你要的」

然而,最终呈现的不过是伪装。

看似演绎“功利”,内核仍是缺爱的圣母小白花,或是扶持丈夫成就大业的传统模式,心灵成长的轨迹始终围绕“这个男人爱或不爱我”的命题。

历经极致的情感匮乏后,又陷入极致的利他泥沼,实则是一种逃避式的依附,始终困于“娇妻”的枷锁。

这正是国产职场剧普遍的道德执念:即便女二号渴望胜利,其动机也绝不能纯粹出于输赢,必然被绑定于那该死的情感纠葛。功利心被等同于邪恶。

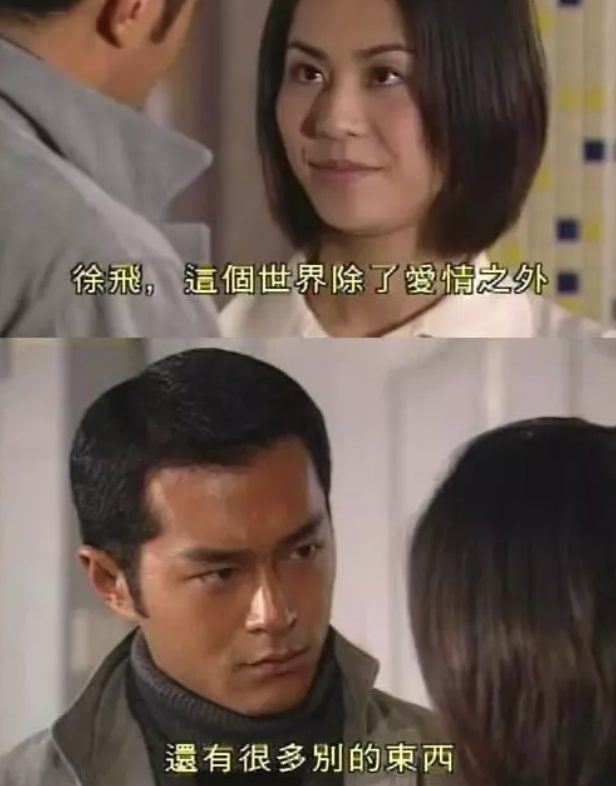

反观《新闻女王》,文慧心的觉醒时刻是“斩断情丝”。

身为小记者时,她与男友遭遇街头枪击案,为共同理想冒死拍摄,男友中弹失血,她却选择留下摄像机继续冒险,只为抢得一手新闻。

“我的理想”,不容为任何人妥协。此举在道德层面确有争议。但若置换性别,又有多少人会苛责一位为新闻事业“三过家门而不入”的男性角色?

《新闻女王》的女性角色,确会引发观感不适。她们野心勃勃,向外开拓疆域,带着我们惯常视为“不讨喜”的特质:缺乏浪漫、理性过度、精通权谋、甚至碾压对手。

张家妍的男友向她求婚,她听了没一分钟就要出去跑新闻。

因为要揭露的对象是男友律所的客户,抱歉,避嫌是不存在的,不能因为你的工作而天然地要我让步。

文慧心总是对下属施压,利用人家的新闻理想画饼、为自己所用,这些都是人物的缺点,也是剧集要着重讨论的问题。

当港剧职场女性已深入剖析权力本质、探索人性与权力的平衡、守护理想免受权谋侵蚀时,国产剧的女主角仍停留在自我重构的初始层——艰难拼凑破碎的自我认同,执着追寻被爱的合理性。

此类角色在激烈的职场竞争中,往往难以逾越试用期的生存门槛。

《新闻女王》中的徐晓薇正是这一困境的缩影:身为文慧心的下属,她因自卑与动力匮乏,在狼性环境中自暴自弃、迷失方向,最终背叛Man姐。

当他人已运筹帷幄时,她却困于自我怀疑,踟蹰于行动的合法性。

高压竞争下,她的精神与意志被彻底吞噬。

究其本质,徐晓薇的局限恰恰映射了国产职场剧的幻想——自认问心无愧,便天真期盼尊重与认可能凭空降临。

我们深知人生并非仅有竞争这一赛道,但更朴素的真理是:若未怀抱战斗的决心,便不应踏上这片战场。童话爱情与灰姑娘的叙事可存在于任何角落,唯独不该占据职场工位。

最令人唏嘘的对比,在于格局的高下。

当国产剧仍将职场巅峰局限于富太太的社交场域时,文慧心已对支持的女老板发出直击灵魂的诘问:“手握财富与权势,却仍在家暴阴影下委曲求全,您的选择眼光是否太过低劣?”

更在直播镜头前犀利质询男评论员:“女性创伤事件中刻意争抢焦点,这是否构成另一种隐性的性别压制?”

诚然,其论断或有偏激之处,手段不乏凌厉,动机亦裹挟功利考量,但难能可贵的是——她与剧作共同直面当下引发热议的社会症结,直指系统性压迫的深层病灶。

当文慧心攀至核心董事之位,高层却因其聪慧锋芒而心生忌惮,在其事业如日中天、毫无防备之际予以沉重打击。

一句普通员工的箴言点醒梦中人:“‘闆’字三张口,员工仅一口,力量悬殊难抗衡。”权力巅峰的尽头,竟是理想彻底的异化变形。

《新闻女王》确有夸大狼性竞争、依赖戏剧反转与狗血情节推动剧情之弊,但文慧心后期选择“暂停”的清醒之举,恰似TVB职场剧黄金时代的余韵回响——彼时经济蓬勃的城市画卷中,包容着多元个体的生存选择:恰如《陀枪师姐》里的“师奶”娥姐,在长期被忽视的冷遇与反复苦练中,终以精准枪法救下整队战友,脱离渣男掌控后,她释然一笑:“原来没有男人,日子照样能过。”

港剧传递的职场真谛,远不止晋升的阶梯与大女主的耀目光环。它更是一场挣脱传统桎梏与家庭羁绊的觉醒,是人在现代都市中重新锚定自我价值的契机。

《壹号皇庭》的律师们,在忙碌工作之余的欢聚中,以真挚情谊编织出职场之外的温情纽带,构建起一个超越功利的精神社群。

而真正的大女主,并非执着于“我欲必得”“让负心者俯首称臣”的强势征服,而是即便遭遇挫败、伸手相触之人选择退避疏离,仍能从容微笑、坦然接纳那份未抵达的爱意——“那我便祝你如愿以偿”。

TVB塑造的港女对职场怀有热忱,其内核在于一种清醒的认知:直面工作,便无需依附他人,在职业的疆域中,她们以独立之姿,书写属于自己的价值史诗。

而国产剧呢?

职场好像只是在刷积分,刷得足够多,就能兑换一个特别奖——

恭喜你,解锁了多金霸道总裁哦。