华为交换机的三十年“逆天改命”

提到华为,你的第一反应是什么?是Mate系列手机,是5G基站遍布全球,还是那个让美国动用国家力量来打压的科技巨头?

在这些光芒万丈的明星业务背后,有一个低调、坚实,甚至可以说是华为的“压舱石”——网络产品。而在网络产品这个庞大的家族里,交换机,这个看起来平平无奇的“铁盒子”,远比你想象的要波澜壮阔,甚至可以说,它的发展,就是一部浓缩的华为奋斗史。

草莽时代与“C&C08” (1990s)

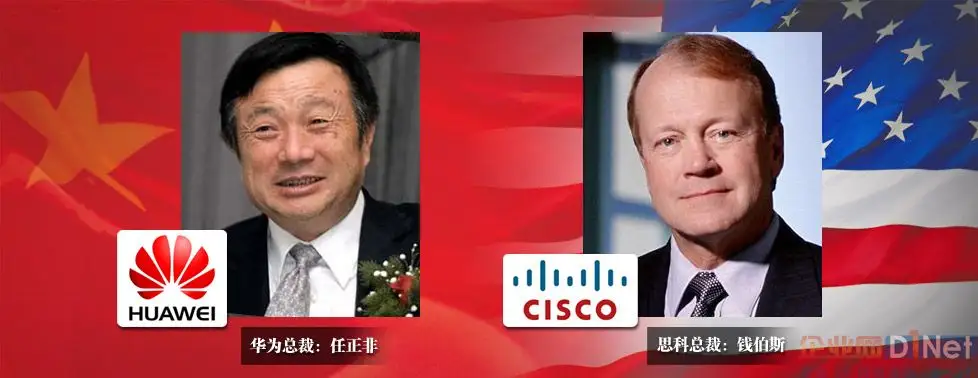

故事要从上世纪90年代初的深圳说起。那时的中国,信息化大潮初起,整个通信和网络市场几乎是外资品牌的天下。思科(Cisco)、3Com、北电(Nortel)这些名字,在当时的网工和决策者眼中,就如同神一般的存在。

而那时的华为,还只是一个在深圳南油工业区某个破旧厂房里,倒腾香港公司小型PBX(程控交换机)的“小贩子”。任正非和他的创始团队,怀揣着“活下去”这个最朴素的愿望,做着代理的生意。

做代理,利润微薄,命脉还攥在别人手里,随时可能断供。任正非很早就意识到,没有自己的产品,永远都是二道贩子,永远不可能做大。他下了一个在当时看来近乎疯狂的决定:砸锅卖铁,也要搞自主研发!

这个决定,催生了华为历史上第一个,也是最富传奇色彩的产品——C&C08数字程控交换机。

请注意,C&C08是电信领域的局用交换机,不是我们今天谈的以太网交换机。但为什么必须从它讲起?因为C&C08的研发成功,为华为奠定了三样东西,这三样东西后来深深地烙印在了以太网交换机乃至华为所有产品里:

技术自信:在那个外国专家都断言中国人搞不出大型数字交换机的年代,华为硬是靠着一群博士、硕士,用“人海战术”和“床垫文化”(累了就在办公室地铺上睡),把它给啃了下来。这给了华为人一种信念:技术上的尖峰,我们也能登顶。

强大的硬件和软件平台:C&C08的成功,让华为积累了开发大型、高可靠性硬件平台和复杂嵌入式软件系统的宝贵经验。这个平台后来演化成了华为著名的VRP(Versatile Routing Platform,通用路由平台)的雏形。VRP是什么?它就是华为所有网络设备的“灵魂”——一个统一的操作系统。有了它,华为后续开发路由器、交换机等新产品,就如同站在了巨人的肩膀上,速度和稳定性都非同日而语。

“农村包围城市”的市场策略:C&C08最初打不开大城市和主流运营商的市场,怎么办?任正非拍板,去县城,去农村,去那些被西方巨头看不上的“犄角旮旯”里。凭借着极高的性价比、随叫随到的服务和愿意为客户进行定制化修改的诚意,C&C08硬生生从边缘市场撕开了一道口子,最后反攻主流市场。这个打法,后来也被华为的以太网交换机业务完美复刻。

可以说,没有C&C08,就没有后来的一切。它为华为的自主研发之路,立下了一块坚不可摧的基石。

Quidway的诞生“性价比”(1995-2002)

时间来到90年代中后期,互联网浪潮开始席卷中国。企业、学校、政府机关开始组建自己的局域网,对路由器和交换机的需求开始爆发。

此时的市场,依然是思科的天下。一台思科的低端交换机,动辄数万,利润高到令人咋舌。华为敏锐地嗅到了这个巨大的商机。凭借着在C&C08上积累的经验,华为顺理成章地成立了数据通信产品线,并推出了自己的网络品牌——Quidway(汇接之路,这个名字现在已经很少有人提起了)。

最初的Quidway交换机,长什么样?老实说,很朴实,甚至有点“土”。它们没有华丽的设计,没有让人眼前一亮的黑科技,但它们手里握着一把最锋利的武器——性价比。

同样性能的交换机,Quidway的价格可能只有思科的三分之一,甚至更低。这对于当时预算普遍紧张的中国客户来说,诱惑力是致命的。

华为的策略非常清晰,就是复刻C&C08的成功路径:

目标客户:中小型企业、教育、政府等对价格敏感的行业客户。这些都是思科等巨头当时不太看得上,或者服务覆盖不到的地方。

产品特点:功能够用,稳定可靠,价格屠夫。当时的Quidway S2000/S3000系列交换机,就是这个时代的代表作。皮实、耐用、便宜,迅速铺满了中国的各个角落。

服务优势:华为派出了大量的工程师,深入一线。客户有任何问题,一个电话,工程师很快就能上门解决。这种“保姆式”的服务,是高高在上的外企巨头无法比拟的。

在这个阶段,华为交换机扮演的是一个“追赶者”和“学习者”的角色。他们在技术上紧跟思科的步伐,思科出了什么新功能、新协议,华为很快就能在自己的VRP平台上实现。虽然常被外界诟病为“模仿”,但这种务实的策略,让华为迅速完成了技术的原始积累,并且赚到了继续投入研发的“第一桶金”。

短短几年间,Quidway交换机凭借着这把锋利的“性价比”之刃,在中国市场上硬生生砍下了一大块地盘,从一个无名小卒,成长为思科在中国最主要的挑战者。

江湖,开始变得不那么平静了。

生死之劫!思科的诉讼(2003-2004)

树大招风。华为的快速崛起,终于让大洋彼岸的思科感到了威胁。2003年1月22日,思科在美国德克萨斯州东区联邦法庭,对华为提起了一场声势浩大的知识产权诉讼。

思科的诉状长达77页,指控华为“系统性地”抄袭了其IOS操作系统的源代码、命令行界面(CLI)以及技术文档。其中最核心的证据,就是华为VRP的部分代码与思科IOS存在“惊人”的相似之处,甚至连思科程序员留下的拼写错误(bug)都一模一样。

这记重拳,几乎是致命的。

对于一家正在努力走向世界的中国公司而言,被行业老大以“抄袭”的罪名告上法庭,无异于一次公开的处决。一旦败诉,华为不仅要面临巨额赔偿,其产品将被禁止在美国销售,更重要的是,“小偷”的标签将让华为在全球市场寸步难行。

那段时间,华为内部风声鹤唳。任正非紧急成立“应诉团队”,亲自坐镇。他后来说,当时已经做好了最坏的打算,甚至想过把公司卖掉。

面对思科排山倒海般的舆论攻势和法律铁证,华为怎么办?

华为的应对策略,展现了其惊人的韧性和危机处理能力:

寸步不让:华为没有选择沉默或者退缩,而是在国内外媒体上积极发声,将这场官司定性为“行业霸主利用知识产权壁垒打压竞争对手”的商业行为,争取舆论的同情和支持。

积极取证:华为一方面承认,在早期学习阶段,确实有部分员工参考了公开的思科技术文档,导致命令行界面相似,但坚决否认系统性地抄袭核心源代码。另一方面,华为的律师团队夜以继日地分析双方代码,寻找证据,证明VRP是自主研发的产物。

技术上:这是最关键的一步。不管官司输赢,华为都意识到,必须彻底清除任何可能引起争议的代码和设计。华为迅速组织了数千名工程师,对VRP平台的代码进行了一次彻底的、地毯式的重构和清理。一些产品线甚至推倒重来。这个过程极其痛苦,但让华为的软件平台从此变得血统纯正。

最终,这场持续了一年多的官司,以双方在2004年7月达成庭外和解告终。华为同意修改部分产品的命令行界面和用户手册,并停止销售被指控存在问题的产品。

表面上看,华为做出了一些让步。但从长远来看,华为才是这场官司真正的赢家。

“打”出了国际知名度:经此一役,全世界都知道了,有一家来自中国的公司叫华为,它已经强大到能让思科感到害怕。

“逼”出了彻底的自主创新:这场官司像一剂苦口的良药,彻底打醒了华为。它让华为明白,靠模仿和跟随是走不远的,只有掌握了从芯片到软件的全部核心技术,才能真正掌握自己的命运。

“练”出了一支强大的法务和IP团队:华为从此开始高度重视知识产权的建设和保护,为其后来的全球化扩张扫清了障碍。

可以说,思科的这一场诉讼,无意中成为了华为交换机乃至整个华为公司从“追赶者”向“领先者”转变的节点。危机,变成了转机。

铸剑十年,从“芯”开始 (2004-2014)

官司结束后,华为进入了一段相对沉寂但至关重要的时期。外界看来风平浪静,其内部,一场技术变革正在酝酿。华为痛定思痛,明白了一个道理:交换机的性能和功能,不能总依赖于博通(Broadcom)等美国芯片供应商。要摆脱受制于人的局面,必须要有自己的“芯”。

于是,华为海思(HiSilicon)的团队,开始了一场长达十年的“铸剑”征程——研发自己的以太网交换芯片(ASIC)。

做芯片,是典型的“三高”行业:技术门槛高、资本投入高、失败风险高。一颗小小的芯片,凝聚了物理、化学、电子、软件等多个领域的顶尖科技,流片(试生产)一次的费用就是数百万甚至数千万美元,一旦失败,所有投入都将打水漂。

但华为还是义无反顾地跳进了这个“天坑”。

这条路走得异常艰难。早期的芯片,性能不稳定,功耗高,功能还有缺陷。研发团队承受着巨大的压力,产品线甚至一度不敢用自家的芯片。但任正非的态度异常坚决:哪怕暂时性能差一点,也要用!在实践中去发现问题,去迭代,去完善。只有这样,我们自己的芯片才能真正成熟起来。

在这种近乎偏执的坚持下,华为的交换芯片技术开始突飞猛进。从最初的Solar系列,到后来震惊业界的ENP(Ethernet Network Processor,以太网络处理器)系列,华为一步步追赶,最终实现了超越。

拥有自研芯片,给华为交换机带来了什么?

性能的释放:商业芯片为了通用性,不得不在功能和性能上做一些妥协。而华为的自研芯片,可以完全根据自己的VRP操作系统和产品规划来“量身定做”,将软硬件的协同优化到极致,从而实现更高的转发性能、更低的延迟和更灵活的功能。

功能的创新:当行业出现新的技术需求时(比如VxLAN、SDN),依赖商业芯片的公司需要等待芯片厂商更新换代。而华为可以迅速在自己的ENP芯片上,通过软件定义或微码加载的方式,实现对新功能的支持,产品迭代速度远超对手。

成本和供应链的安全:不再需要向博通等公司支付高昂的芯片采购费用和授权费,大大增强了产品的成本竞争力。更重要的是,在今天这个冲突不断加剧的时代,拥有自己的核心芯片,意味着拥有了供应链的战略安全。

这十年,是华为交换机卧薪尝胆、苦练内功的十年。伴随着自研芯片的成熟,华为的S系列交换机也完成了脱胎换骨的进化。

S系列的全线崛起:从接入层的S2700/S3700/S5700,到汇聚层的S7700,再到核心层的S9700/S12700,华为构建了一个完整、强大的园区网交换机产品矩阵。它们凭借着自研芯片带来的高性能、高可靠性以及丰富的功能,开始在高端市场与思科的Catalyst系列正面对抗,并且在国内外市场都取得了节节胜利。

从“能用”到“好用”:除了硬件性能,华为在软件体验上也下了苦功夫。例如,iStack智能堆叠技术,可以将多台交换机虚拟化成一台,大大简化了网络管理;SVF超级虚拟交换网技术,更是可以将“核心/汇聚+接入”的网络架构,虚拟化成一台逻辑设备,实现了接入交换机的“即插即用”。这些创新,都极大地提升了网络的运维效率。

十年磨一剑,霜刃未曾试。到了2014年左右,华为交换机已经不再是那个跟在思科后面的“小弟”,它手握自研芯片和强大的VRP平台这两把利剑,已经具备了与任何对手一较高下的实力。

江湖的格局,即将迎来彻底的改变。

云时代的王者,CloudEngine的降临 (2012-至今)

就在华为园区网交换机高歌猛进的同时,另一场更深刻的技术革命正在悄然发生——云计算和大数据时代的到来。

传统的企业网络(园区网),其流量模型主要是“南北向”的,即用户访问服务器的流量。而数据中心内部,成千上万台服务器之间需要进行海量的数据交换,这种流量模型是“东西向”的,其规模、延迟要求和网络特性,都与传统网络截然不同。

旧世界的地图,找不到新大陆。面对数据中心这个全新的战场,传统的S系列交换机已经难以胜任。

华为再次展现了其敏锐的市场洞察力和技术决断力。2012年,华为正式发布了面向下一代数据中心和云计算的全新交换机品牌——CloudEngine(CE)系列。

CE系列的发布,标志着华为交换机从“园区网时代”迈向了“云网络时代”,是其发展史上的又一个重要里程碑。

与S系列相比,CE系列是为数据中心的“数据洪流”而生的新物种:

超高性能和超大缓存:CE系列的核心交换机,如CE12800系列,从诞生之初就具备了业界领先的交换容量和端口密度,并且配备了超大缓存,能够从容应对数据中心突发流量,确保“零丢包”,这对于时延敏感的分布式计算和存储业务至关重要。

网络虚拟化和自动化:CE系列全面支持VxLAN等网络虚拟化技术,可以构建超大规模的虚拟网络,满足多租户和业务灵活部署的需求。同时,它深度拥抱SDN(软件定义网络)理念,通过华为的iMaster NCE-Fabric控制器,可以实现网络的自动化部署、智能运维和故障自愈,将网络管理员从繁琐的命令行配置中解放出来。

迈向AI时代:AI Fabric智能无损网络:随着AI和机器学习的兴起,HPC(高性能计算)和分布式存储对网络提出了更极致的要求——零丢包、超低时延和超高吞吐。基于强大的自研ENP芯片和独创的算法,华为推出了AI Fabric智能无损数据中心网络解决方案。它可以通过智能算法,提前预测网络拥塞并进行流量调度,从而构建一个真正“无损”的以太网,让服务器的计算和存储效率最大化。这在以前,是昂贵的私有协议(如Infiniband)才能做到的事情,华为用标准的以太网技术实现了,大大降低了AI集群的建设成本。

如果说,S系列交换机帮助华为在中国和全球的园区网市场站稳了脚跟,那么CE系列交换机,则让华为在全球最高端的数据中心市场,拥有了定义行业标准的话语权。

如今,在国内外众多大型互联网公司、金融机构和超算中心的数据中心里,都能看到CE系列交换机忙碌的身影。它们就像一个个沉默而强大的网络心脏,为数字世界的每一次点击、每一次计算、每一次传输,提供着源源不断的动力。

继续前行

从90年代初在C&C08上埋下的第一行代码,到今天驱动AI计算的智能无损网络;从最初模仿思科,到手握核心芯片、引领行业标准的“技术先锋”……华为交换机三十多年的发展史,就是一部逆袭史。

这个故事的核心,其实很简单:

对技术的偏执:从砸锅卖铁搞C&C08,到十年磨一剑铸造ENP芯片,华为始终相信,核心技术是买不来、换不来的,只有牢牢掌握在自己手中,才能挺直腰杆。

以客户为中心:无论是早期“农村包围城市”的贴身服务,还是现在针对数据中心痛点的技术创新,华为的产品始终是围绕着解决客户的实际问题来展开的。

强大的执行力和韧性:无论是面对思科的世纪诉讼,还是面对美国的极限打压,华为都展现出了一种打不垮、压不倒的惊人韧性。这种精神,已经融入了每一个“铁盒子”的基因之中。

今天,华为交换机的故事还在继续。随着5G、物联网、人工智能的深度融合,网络世界正面临着新一轮的变革。华为又提出了意图驱动网络(IDN)、自动驾驶网络(ADN)等新的理念,试图让网络变得更加智能、简单和自治。

那个曾经不起眼的“铁盒子”,它的征途,依然是星辰大海。它的进化,永无终点。这,或许就是这个故事最迷人的地方。