有一组反差强烈的数据:2022年自然资源部勘探结果显示,新疆塔克拉玛干沙漠已探明油气资源量达178亿吨。

仅沙漠腹地的富满油田,2023年公布的原油探明储量就达867.96万吨,天然气16.68亿立方米,保守测算可满足全国自给自足23年。

但国家统计局2023年数据显示,我国石油对外依存度仍达72.2%,全年进口原油5.6亿吨,自家有“能源宝库”,为何还要高价买进口油?答案藏在开采的层层难关里。

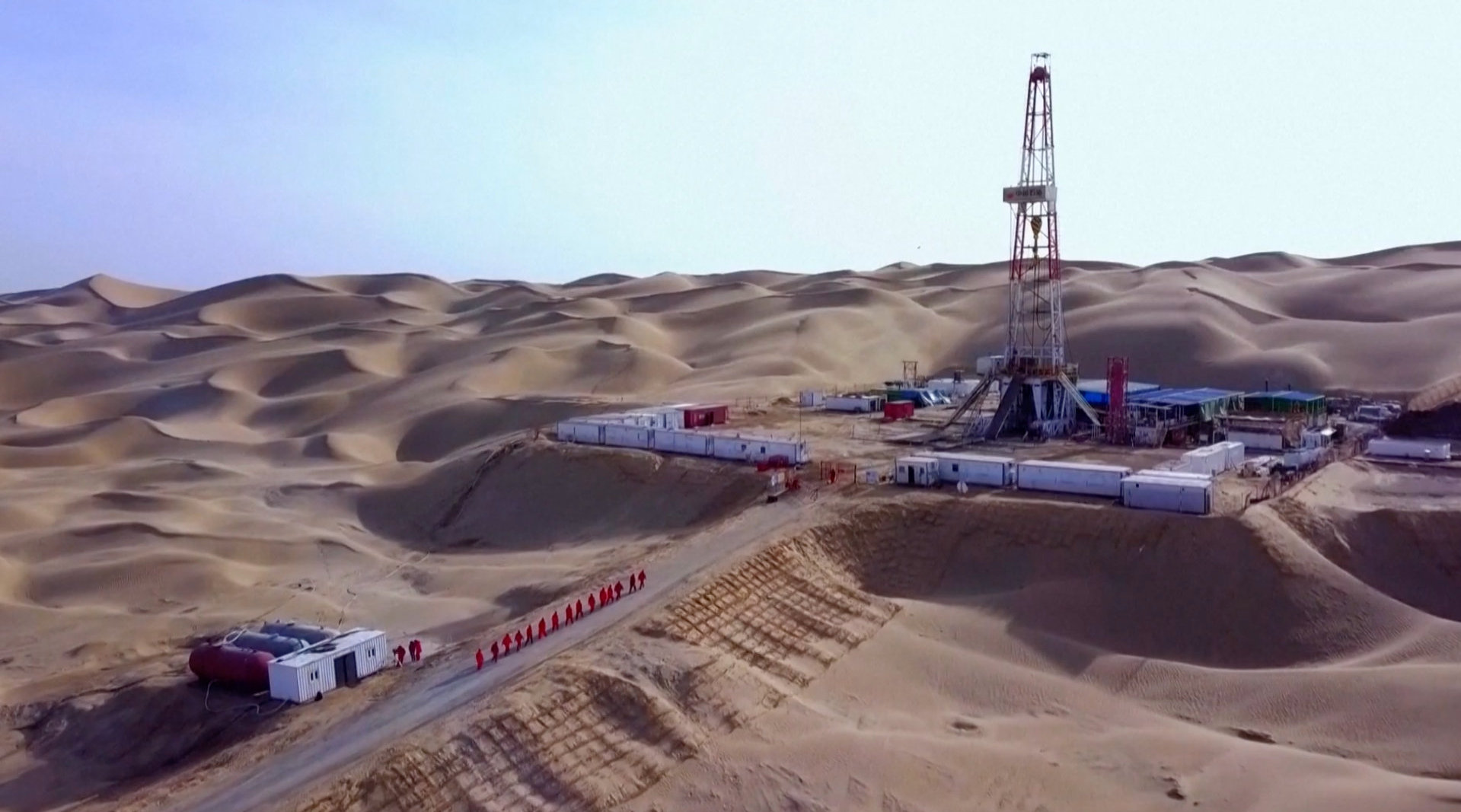

塔克拉玛干的自然环境,是开采者遇到的第一道“生死考验”,这片33万平方公里的流动沙漠,面积相当于20个北京,年均沙丘移动速度5-10米,极端区域可达20米。

中国石油西部钻探的老员工王建国,2018年在沙漠腹地作业时亲历过险情:一夜沙尘暴后,3台钻井辅助设备被埋,清理用了整整3天。

气候的极端性更令人却步,夏季正午地表温度可达67.2℃,远超普通设备耐受上限;冬季最低温跌破-20℃,液压系统频繁冻裂。

这里年均沙尘暴日数35天以上,强沙尘暴时能见度不足500米,2021年一场特强沙尘暴曾导致顺北油田12口井暂停作业。

比地面环境更棘手的,是地下超深层的“地质迷宫”,塔克拉玛干油气藏以埋深≥6000米的超深层为主,70%分布在7000-10000米区间,远超全球80%油田的2000-3500米常规埋深。

2023年《石油勘探与开发》期刊研究指出,塔里木盆地超深层储层为缝洞型碳酸盐岩,孔隙度仅2-8%,油气藏呈“斑状分布”,勘探难度堪比“大海捞针”。

钻井过程中,地层压力随深度骤升,8000米处压力达150兆帕,相当于每平方厘米承受1500公斤重量,井壁坍塌事故发生率是常规井的3倍。

更危险的是高含硫储层,部分区块硫化氢浓度超100ppm,远超10ppm的安全预警值。2022年某井场曾发生轻微泄漏,现场20名工人紧急撤离,幸无伤亡。

生态保护的红线,更让开采不能有丝毫冒进,塔克拉玛干年降水量不足100毫米,蒸发量却达3400毫米,属于极端干旱区,生态系统自我修复能力几乎为零。

石油开采产生的含油废水若处理不当,会污染地下潜水层,2019年环保监测显示,某试采区曾因临时处理池渗漏,导致周边10亩梭梭林枯萎。

钻井设备碾压、人员活动会破坏地表结皮,加剧沙漠化,新疆林草局数据显示,沙漠边缘每平方公里的植被恢复成本高达50万元。

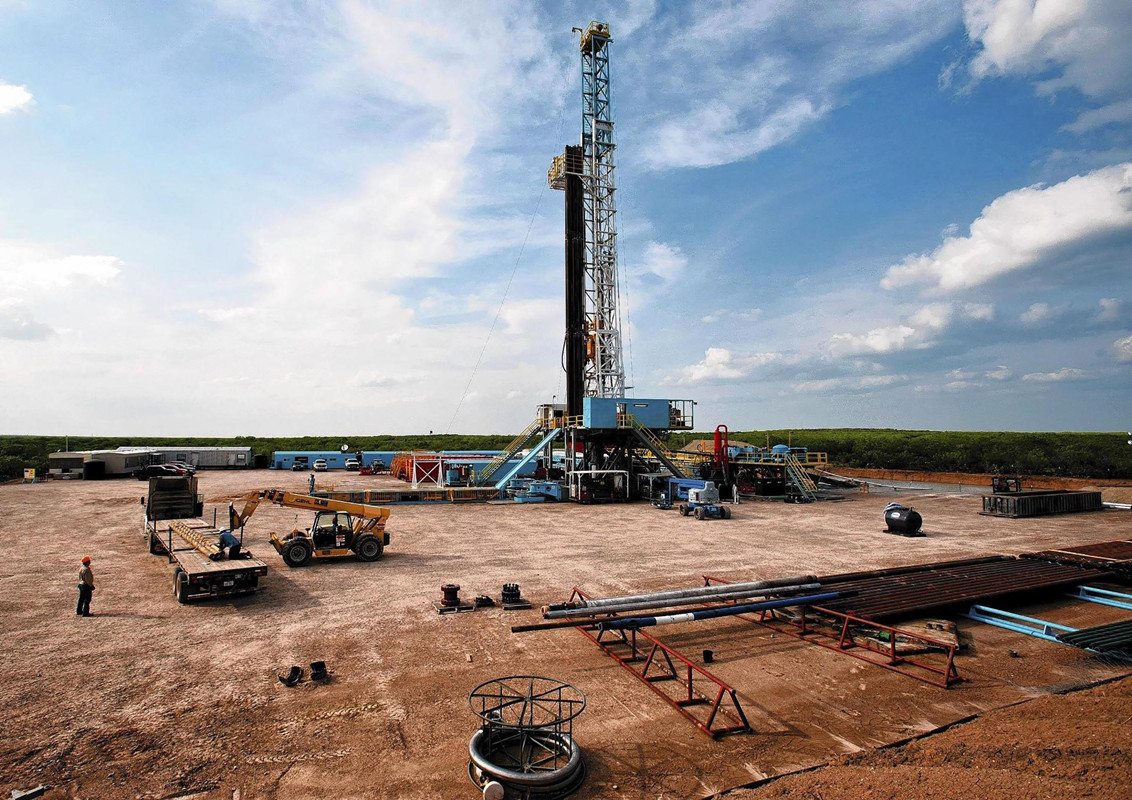

经济成本的悬殊,是现实层面的重要制约,据2024年《中国石油报》成本调研,塔克拉玛干一口9000米超深井单井投资约1.2亿元,是我国东部3000米常规井的10倍以上。

开采成本方面,我国超深层原油开采成本约30美元/桶,而中东波斯湾油田因埋深浅(多<2000米),成本仅3.7美元/桶。

更要承担高失败风险:2020年两家企业在沙漠钻探时,均因8000米处地层垮塌导致卡钻,单井损失超8000万元,这类“空井”发生率早年曾达15%。

技术壁垒曾长期是“不可逾越的鸿沟”,2015年前,我国超深钻井核心设备高度依赖进口:定向钻井仪需采购美国Schlumberger产品,单台售价超2000万元;耐200℃以上的钻井液完全依赖德国巴斯夫供应。

钻探效率也极低,2018年之前,一口8000米超深井平均钻井周期达730天,即“一口井打两个春节”,远低于国际先进的365天周期。

随钻测井技术更是短板,早年因分辨率不足(仅0.5米),多次错过厚度<1米的优质储层,导致勘探失利。

但石油对外依存度带来的安全压力,倒逼我国必须突破困局。

2022年俄乌冲突引发国际油价暴涨,布伦特原油一度突破130美元/桶,我国仅进口成本就多支出2000亿元。

2021年,国家能源局将“塔里木超深层油气开发”纳入“十四五”能源领域重大工程,投入研发资金超50亿元,开启攻坚之路。

2021年,我国自主研发的ZJ120DB型万米钻机下线,最大钻井深度达12000米,国产化率92%,打破美国Varco公司垄断。

2023年,中国石油勘探开发研究院攻克超高温抗盐钻井液技术,可在220℃、盐度20万ppm环境下稳定工作,性能比肩国际顶尖水平。

2025年3月,“深地塔科1井”完钻,垂深10851米,创亚洲陆上最深井纪录,在10851米处发现优质烃源岩,证实万米深地油气潜力,填补全球空白。

产业协作加速了破局进程,2021年6月,中石油与中石化签署《塔里木盆地油气勘探开发战略合作协议》,启动12个联合攻关项目。

其中“超深缝洞型储层识别技术”由12个院士团队联合研发,2023年投入应用后,“空井”发生率降至3%以下。

2024年,双方共享沙漠运输管网,将设备运输成本降低28%;联合建立的超深钻井实验室,已申报专利136项。

绿色开发技术的成熟,破解了生态保护难题。富满油田2022年建成日处理500立方米的污水处理厂,采用“气浮+过滤+反渗透”工艺,废水回用率达98.7%,处理后水质符合灌溉标准。

2023年,该油田实施“光伏替代”工程,安装光伏板12万平方米,年发电量1.5亿千瓦时,替代柴油发电,减少碳排放3410吨。

新疆油田公司还与中科院合作,在钻井区种植耐干旱的梭梭林、沙棘,2021-2024年累计恢复植被350亩,植被覆盖率从不足5%提升至82%。

如今未大规模开采,实则是长远的战略布局。2023年《中国矿产资源报告》显示,塔里木盆地未探明油气资源量约1200亿吨油当量,占全国陆上未探明总量的28%,是核心战略储备。

国家能源局明确提出“储备优先、适度开发”策略:先通过小规模开采(目前年产量约1200万吨)完善技术体系,待国际能源格局剧变时再释放产能。

同时,以沙漠开发倒逼产业升级:2023年超深钻井装备国产化率达90%,带动宝石机械、中海油服等企业产值增长40%,相关技术已应用于四川安岳气田,单井产量提升30%。

富满油田产量实现阶梯式增长:2022年309万吨,2023年403.6万吨,2024年上半年达210万吨,预计2025年突破500万吨,占塔里木油田原油产量的48%。

博孜—大北气田于2023年10月全面投产,设计年产天然气100亿立方米,通过西气东输三线供应2000多万家庭,年替代标煤1400万吨。

截至2024年6月,塔里木油田已累计完钻8000米以深井191口,占全国总量的50%,形成全套自主超深开发技术体系,国际领先。

未来,随着技术迭代,开采成本将持续下降。预计2030年,超深层原油开采成本可降至22美元/桶,接近国际常规油田水平。

同时,“油气+新能源”融合模式正在推广:哈得采油气管理区建成我国首个百万吨级零化石能源消耗油田,光伏与光热供电占比达100%,2024年减排二氧化碳56万吨。

西气东输四线也在建设中,2025年建成后,塔里木油气将新增输气能力200亿立方米,进一步强化我国能源供应韧性。

回望历程,从2015年国产化率不足30%到如今技术领跑,从“谈沙色变”到绿色开发,塔克拉玛干的油气开发之路,是我国能源自主的缩影。

那些坚守在沙漠的石油人,在-20℃的寒冬巡检,在67℃的酷暑抢修,用十年磨一剑的执着攻克难关。他们的付出,正在让“死亡之海”变成“能源粮仓”。

所以,不是“迟迟不开采”,而是每一步都立足长远:先破技术关,再守生态线,终保能源安。当这片宝藏充分开发时,我国能源自主的基石,必将更加坚实。