壹 庭院

2025年9月19日下午1点,我来到新疆伊犁州伊宁市郊区,维吾尔族姑娘小布家的院落。

小布的维吾尔原名极长,她自我介绍时叽哩咕噜飞速讲了一长串,说自己叫布什么什么,听得我愣了一下,完全记不住,她好像也习惯了别人有这种反应,大方地一挥手说,就叫小布吧,好记。

小布家的庭院种满了果树

小布生于1998年,能说一口流利的普通话,但她说自己以前普通话很差,因为她们从小读的是维语学校,一直到小学3年级时才教普通话,而且一天仅2节课,老师也教得模糊。

小布说,新疆好像是在2010年左右才合并了双语小学,全新疆统一用普通话教小学,那年小布12岁,已经到读初中的年纪。

上次在吉林调研时,听延边朝鲜族居民说起他们的教育史,差不多也是这时候取消了双语小学。

小布高考时是2016年,考的是维语试卷,这种叫“民考民”(少数民族考生用少数民族文字的高考试卷),新疆还有“民考汉”(少数民族考生用汉语文字的高考试卷)、“汉考汉”三种高考方式,少数民族教育资源弱,为了照顾少数民族,“民考民”和“民考汉”高考录取分会低一些。

其实只要在新疆参加高考,无论哪种方式录取分数线都低一些,一位喀什的汉族大姐跟我说,她儿子552分就考上了西安交大,如果在内地省份,这个分数不可能的。

但如果想在新疆参加高考,孩子必须有三年新疆户籍和学籍,否则没有高考资格。

小布是通过民考民,考入了江西师范大学,那时她的汉语水平还不过关,在新疆师范大学读了两年预科后,才正式到南昌读书,所以她实际共读了六年本科。

大学毕业后,小布还去北京做了两年苦逼北漂,后来实在受不了艰难的北漂生活,两年前回到了伊宁老家,现在在一家培训公司工作,月薪降到4000多,但每天只要打15元的顺风车,就可以回家吃手抓饭了。

小布家是北疆伊犁一户普通的维吾尔族家庭,世代长居伊宁郊外,目前家里有30亩地,一处3亩的庭院,家中除了父母,还有一个姐姐、一个弟弟,目前姐姐已经嫁人,弟弟还在昌吉学院念本科,每个月生活费1500元,由小布负责弟弟的生活费。

与村里所有人一样,小布家的庭院收拾得干净好看,大门两侧种满了鲜花与绿植,入门后是一处充满维吾尔风情的小院,屋后种满了果树与蔬菜,果园后面圈养着鸡羊,一派田园牧歌式的北疆农村景象。

上面四张图,分别是小布家的大门、庭院、果园、羊圈

这一处小小庭院,种着苹果、杏子、核桃、葡萄、桑椹五种水果,另收拾着西红柿、辣子(辣椒)、黄瓜、茄子、玉米、长豆角六种蔬菜,羊圈里则养着8只羊、6只鸡。

小布说,这处庭院能为全家提供充足的水果、蔬菜、肉食,只有在冬季时,家里才需要对外采购部分食物。

我这次在新疆跑了哈密、昌吉、乌鲁木齐、阿勒泰、克拉玛依、伊犁、阿克苏、喀什八座城市,农村地区基本都是这种庭院生活,户户都有一个大院子,家家起步二三十亩地,每家每户庭前院后都种满了蔬菜瓜果,小布家算是新疆普通人家的正常生活。

我随便举几个例子。

在昌吉木垒县张家沟,向导带我们去村里53岁的赵姐家拜访,跟她拉家常时,赵姐说他们家是上代从甘肃迁过来的。

甘肃从清末到1960年代,由于人口大爆炸土地不够用,一直有人不断往新疆迁居,尤其以东三县居多,这个东三县,指吉昌的吉木萨尔县、奇台县、木垒县,其实也不只这个县,我在新疆各地见的最多的外地人就是甘肃人,常常能听兰银官话。

53岁的赵姐

赵姐家连屋带院也有三亩地,院子里种着三棵苹果树、一棵杏树,每年每棵苹果树能收200斤苹果,三棵树共600斤苹果,一棵杏树能收100多斤杏子,家里人根本吃不完,村里人人有果树,送人也没人要,最后大多都烂在地里了。

赵家姐的苹果树

赵姐还在院子里开出一小片菜地,里面种满了萝卜、皮牙子(洋葱)、白菜、洋柿子(西红柿)、土豆、长豆角、香菜、西瓜、甜瓜、辣子(辣椒),一年收获的蔬菜瓜果同样吃不完,跟苹果一样,最后挑一些新鲜的吃掉,其它都只能烂在地里。

赵家姐的菜地

赵姐家另养了二十多只羊、两头猪,家中水果、蔬菜、肉食几乎能全部自给自足。

我在乌鲁木齐郊外农6师5连采访兵团职工老袁时,发现他这庭院情况更加夸张。

老袁生于1967年,今年58岁,再过两年就可以退休。他家是父母1958年从安徽阜南支边过来的,父母在新疆共生了5个娃,老袁排行老三。

作为兵团职工,老袁分有50亩地,退休后这些地会收回连队,但每个月会有5000块退休金,连队还给他分配了宅基地和菜地,这两种地是终身所有,退休后不会收回。

兵团职工老袁

我起先跟老袁在一处凉亭聊起他种棉花的往事,说到自己家的菜地时,老袁兴致高涨,说一定要去看看他家的宅基地和菜园。

老袁种棉花的事我们放在后面聊,现在重要的事,是看一看他的私人庭院。

老袁的宅基地有一亩大小,上面盖了间180平的平房,平房他现在一年才住几次,已经很少使用。平房对面就是他好几亩的菜地,里面种满了苹果树、梨树、葡萄等等20多株果树,另还养了几十只鸡、几十只鸭,种了十几种蔬菜。

除了没有养鱼,他家啥都能自己提供,活脱脱一处私人小农场。

他家葡萄架上的葡萄已经熟透,但他根本不去采摘,因为家里只有三口人,水果完全吃不完,老袁说,这些水果烂掉就烂掉吧,摘下来没有啥意义。

老袁家这些葡萄注定没人吃

我问老袁为啥不把这些水果拿去卖掉,他说别人来收水果,一棵果树结的果,也就能卖200块钱,20棵也就4000块,但他家平时就不缺钱,采摘水果还费时费力,拿去卖太麻烦了,还不如直接送人。

我去南疆那边溜达时,见到的情况也差不多,家家户户都有庭院,庭院里种了些果树,只是南疆可耕地明显要少一些,问了几家都只有二十亩地。

这么逛下来,似乎新疆家家户户都过着衣食无忧的生活。

小布说,并不是这样的,以前她们家就不是这样,这种好日子,其实也就从2019年到现在,才过了六年好生活。

是的,能做到今天这样瓜果蔬菜肉食无忧无虑,仅仅只有6年。

参观完小布的庭院后,小布跟我坐在客厅,细细算了笔家庭经济账。

小布家客厅,她家用手抓饭、烤羊肉串、馕、南瓜馅薄皮包子招待我们

“我们家以前不能在家门口种花,也不能在后院种蔬菜,因为没有水。”小布说,“缺水还导致我们家30亩地收益很低,我家里以前种20亩玉米、10亩红花,雨水不好的时候,玉米亩产只有300斤每亩,雨水好的时候,也只有400斤每亩,总产出也就3吨到4吨。红花好一些,10亩能收100公斤,每公斤大概能卖100元。”

我跟小布敲着计算器算了一下,新疆一年只收一季,按2018年玉米收购价不到2000元每吨计算,她家以前种地全年总收益,还不到两万元。

“以前种地也没有补贴,”小布补充说,“是最近五年才有补贴的。”

家里有鲜花、蔬菜、水果,能喂养家畜,这都是因为政府从伊犁河挖了条人工支流到附近,还给每家每户安装了自来水,才解决了水源问题。

没有水源,就没有一切。

我问小布现在家里的地亩产达到多少了?

小布说她不知道,因为土地按1000块钱一亩流转出去了,租地的人拿去种玉米和棉花,她家现在每年有三万块钱的流转费。她爸爸65岁了,出去打点零工,一年能挣两万多块,她在外面上班,一年有五六万,现在全家的现金流宽裕多了,瓜果蔬菜肉食也能靠院子解决。

她妈妈一直很爱收拾鲜花,有了水,家门口的鲜花才养得那么好。

是解决了水源和土地流转问题,小布家的生活质量才上了一个台阶。

在解决水源问题前,小布家的生活也挺不容易。

以前村里用水靠一口水井,井里的水连日常生活都不够用,冬天时井水还常常被冻住,造成生活和农业用水十分紧张,以至于地里收成不好、院子里也不能种蔬果来改善生活。

村里基建以前也非常差,村子里全是土路,一下雨,出去上个学,裤子鞋子袜子都湿透了,黄泥巴粘得到处都是。

因为缺现金流,初中时小布每到周末,还得出去摘棉花补贴家用,记得2013年左右,她们通常早上七点出门,乘坐一小时拖拉机到达棉花地——美国电影里,棉花通常齐腰高,但新疆棉花不到普通成年人的膝盖高,属于为机械化耕种而特殊培育的低矮品种——但恰好那个时间段,机械化还没普及到小布这儿,所以她们得弯着腰摘棉花,通常从早八点一直摘到晚上八点。

新疆的棉花地,比美国电影里的棉花地矮许多许多

小布每天能摘40-50公斤的棉花,她记得2013年时,摘棉花价格是1.3-1.4元每公斤,小布辛苦劳作一天,只能挣50-60元工钱。

手工弯腰摘棉花,是一件非常非常辛苦的农活。

一位在新疆土生土长三十多年的哥们说,他2007年读大学时勤工俭学,跑去摘棉花挣钱,要背一个尿素袋子,大早上九点前就去田边集合,采棉花时要弯腰或半蹲,在大太阳下面暴晒十几个小时,一天下来,风吹日晒腰痛腿痛,他才采了十几公斤棉花,2007年的劳务费是0.8元每公斤,采一天他才能赚十几二十块钱。

采棉花需要徒手将棉絮从坚硬的棉桃中剥离,因为棉桃很是扎手,只能戴着手套采摘,在烈日下背着一个尿素袋子、戴着手套,以一个半蹲的姿势在农田保持十几个小时,全身大汗淋漓,又容易晒伤脱水,是城里人难以理解的辛苦。

采棉花还不适合高个子干,高个子弯一天腰累得直不起来,这份工作只有四五十岁的农村

妇女合适,她们个儿不高、体力好、吃苦耐劳,以前新疆人工采棉花的主力,一直以四川、河南的中年农村妇女为主。

那位三十多岁的新疆兄弟说,他采了那次棉花这辈子就再也不采了,真吃不了那种苦,但他亲眼见过那些妇女同志,她们能两只手采棉花,刷刷刷刷一下就采过去,速度贼快贼快。

小布说,不仅摘棉花苦,她们收玉米也苦,每次收玉米时,要先砍断玉米根,把玉米堆积在一起,再过去把玉米一个一个剥下来装袋,最后用拖拉机拖回家,中间需要不断地弯腰、起身、搬运。玉米长得高,钻进去收玉米像进了一个大蒸笼,汗水一会儿就会把衣服浸透。玉米叶还割人,像小刀一样在人脸上、手臂上划出一道道血痕,汗水流进血痕里,又痒又疼。

这还仅仅是棉花和玉米收获时的农活,光种棉花的农活,就还包括:下种、打顶、脱钵、掐头、捉虫、摘桃、拔棉秆,没一件事情省心省力。

在没有机械化之前,从事农业,是极辛苦极辛苦的生存方式。

还好最近五到十年,新疆农业基本已经机械化了,以前买一台进口的采棉机,大概要500万左右,现在国产的只需要150万-300万左右,新疆通常一个村、一个连队会有一到两台大型机械,解决了以前那种痛苦的手工农业方式。

也因为机械化的出现,种地需要规模化,催生出一批农业公司或大农场主,需要大量土地耕种,新疆便出现成规模的土地流转,各地政府组织村民签合同,将土地几百几千亩统一流转出去,小布家才得以多了一笔现金流。

我在新疆阿克苏时,曾由当地向导带领,拜会过新疆最早引进农业机械的前辈。

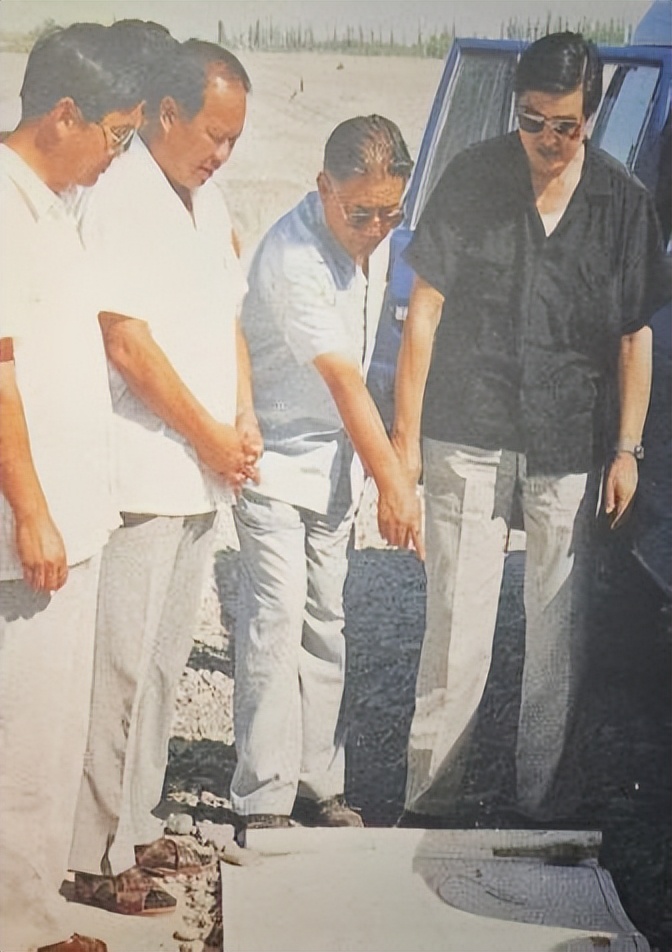

上图这位阿姨名叫王丽铭,1943年生于上海,1961年就读于北京农机学院,1966年毕业。

因为中间发生文革,工作一直分配不下来,所以1967年时,她还曾去农垦部实习,给当时的部长王震写过材料,直到1968年,她和男朋友才正式被分配新疆农一师工作。

1968年9月4日,她和男朋友出发前结了婚,从上海坐了3天4夜的绿皮火车到达吐鲁番大河沿镇,在这儿找到农一师接待站,又从这儿乘坐大卡车,以30-40公里的时速在各种搓板路上颠来颠去,经4天3夜终于到达阿克苏农一师,从此在这里生活了一辈子。

因为是少见的大学生,她在1968年工资达到了53.56元每月,比连长都高3分钱。

1968年的53元购买力极强,当时一头毛驴才卖15元、苹果0.3元每公斤、西瓜0.03元每公斤,王丽铭的月薪,可以买三头多毛驴。

王丽铭一直记得,她刚到阿克苏时,这里主要种麦子、棉花、玉米,棉花亩产才100多公斤,农业技术极其落后,跟现在新疆的农业形成鲜明对比。

她在农一师先开了一年拖拉机,又去三团中学做了31年的数学老师,而她爱人则做到3团副团长,后任农一师农机局局长,为了提高新疆兵团机械化,亲身经历了农业机械化的全过程。

从1990年代开始,她爱人去以色列引进了滴灌技术,从埃及引进了部分种植技术,2008年又去到美国,引进了凯斯和迪尔公司的采棉机,经测试后,2010年开始在新疆全面推广,对整个新疆的农业机械化,都有一定的历史推动作用。

农机局当时买过欧洲和美国的农业机械进行对比,发现美国的农业机械还是好使些,在机械领域一直被人称赞的德国货常常要大修,反而没有美国货好用。

美国卖给我们的迪尔采棉机,最早的时候是80万一台,后来逐渐涨价到五六百万一台,价格越来越贵,迫使中国这边开始自己研发农业机械,最后把采棉机干到了150万一台起步,80%零部件做到了国产化,现在我们甚至能生产最先进的“下蛋机”,能把棉花直接打包成圆柱形棉包,省下大量后续流程。

农业机械化给新疆人民带来翻天覆地的变化,以前一家人年头忙到年尾,又苦又累,最多收拾30亩地,现在有了机械,收拾300-600亩都没问题。

以前人工拾棉花,采棉工得做牛做马,要从10月初一直到干到12月中旬,机械化后,全新疆只需要25天就能全部收完。

农业生产中的犁地、播种、打农药、施肥、收割,现在全部统统机械化,做农民再也不用经受那种没完没了的痛苦了。

我在新疆各地,看到各家各户各兵团,都有一种叫“大马力”的机械,这种已普及到基层新疆人民的生产工具,几乎随处可见。

新疆随处可见的农业机械

一位老师傅跟我说,以前犁地贼辛苦,现在大马力一把犁过去,犁得又好又深,啥烦恼都给犁没了。

王阿姨说,她老公在1985年,花580元买了辆小摩托,从此春耕秋收,就骑着这辆摩托一头扎进现场,抓农一师的粮食生产工作。退休后又返聘,有次去库尔勒看团场时心梗发作,做搭桥手术没成功,便去世了。

骨灰最后洒在了农一师3团塔里木河的胜利渠里,这是他一生,待得最久的地方。

两个上海青年,为了新疆的农业进步,就这样默默辛苦了一辈子,生命都交在这了。

一代一代的新疆农业人,花了多少年的心血,才把新疆从人力农业,提升为机械农业。

而整个新疆的全面机械化,距今其实不过5-10年而已。

就像小布说的那样,她们家过上这种好生活,其实也不过短短五六年。

因为这种“前庭后院、田野牧歌”的现代农村生活,它必须建立在有水利工程、有机械、有基建的三大前提下。

没有工业支撑的农业,那是汗流浃背、狼狈不堪的原始农业,有了工业支撑的农业,才是蔬果无数、愉悦快美的当代农业。

而新疆的水利工程全面铺广到民生领域,不过十年左右;做到村村通公路,也不过五年(2020年完成建制村100%通硬化路);全面推广农业机械化,也仅仅五到十年。

小布说得没错,新疆人民的美好生活来之不易,这一切仅仅才五六年。

要离开小布家时,我问起她家庭院,是花了多少钱建起来的。

她说家里这块地,是她爸1993年花2000块钱买的;现在这院子,这是她姐夫带着8个人的团队,干了3个月建好的;她弟弟学的电工专业,又弄好了家里的水电,基本都是家人朋友出劳动力,除了装修,没花太多现金。

她们家盖房子的过程,跟西藏人盖房子的过程好相似。

我帮她折算了一下土地成本、劳动力成本、材料成本、电工成本,估计这个伊宁市郊的小院子,总成本大约35万左右。小布补充说,她们这儿盖房还有1.8万起步的补贴,但拿这笔钱有点复杂。

没有完成铺路、修河,搞定自来水、排水系统,给农业发放补助(5年前开始给补助)、推广机械化和基层教育,小布家不可能腾得出手来,建设出这么漂亮的维吾尔庭院。

只有大基建和大机械,才能托举出真正意义上的田园牧歌。

小小的一处庭院,能带给人极美好的生活体验,但这种现代庭院的背后,又是一代代新疆人,在这片土地上多少年心血的积累。

贰 大沙漠

内地人只要一谈起新疆,脑海里通常会浮现雪山、草原、骏马、溪流、葡萄园、牛羊成群、瓜果遍地的塞外江南美好画面。

大家想象中的新疆,应该是这样的对不对?

然而实际上,这不是新疆的主要自然生态,在新疆你见得最多的,是大沙漠和大戈壁。

新疆总面积166万平方公里,沙漠总面积占43万平方公里,占比26%,主要由33万平方公里的塔克拉玛干沙漠,和4.88万平方公里的古尔班通古特沙漠组成;另有29万平方公里的戈壁,占比17.5%,主要位于哈密、吐鲁番,以及准噶尔盆地边缘。

当我在新疆各地穿梭时,常常是路上七八个小时,看到的是荒无人烟的大沙漠和大戈壁。

这是穿越哈密和古尔班通古特沙漠的场景,这才是新疆的主要风景

由于缺少降雨,这些地方根本没有植被和河流,好些地方寸草不生,人类不可能在这里存活,一路数千里看到的只有荒凉和贫瘠。

除了大沙漠与大戈壁,新疆还有80万平方公里高原和高山地形,占比高达48%,主要由天山、阿尔泰山、昆仑山、帕米尔高原组成,这种地方风景优美,但海拔高、地势险峻,也没办法住人。

这是我在穿越天山时拍到的画面,这种地方,人类怎么生存?

完全无法生存的大沙漠和大戈壁的面积已经高达72万平方公里,占比43.5%,再加上80万平方公里高原和高山,占比48%,新疆实际能痛快生存的区域,只有4.5%的绿洲和耕地,仅7.5万平方公里,养活了大部分新疆人,以及和山地有重叠的草原,养活少部分人口。

大家想象中的塞外江南,是新疆的黄金区域,仅仅7.5万平方公里而已。

而和山地重叠,占比虽然高达30%的草原,能养活的人口又极其有限。

我们以一位阿勒泰红墩镇哈萨克族大哥的生活为样本,解释下为啥草原不养人。

这位哈萨克族大哥名叫加尔帕别克,今年50岁整,平时靠游牧为生,目前养着561只羊、50头牛、4匹马、4条狗。

我们从阿勒泰市区开车出发,足足走了一个多小时,才到达他所在的秋牧场,向他讨教当代真实的游牧生活。

游牧通常有春夏秋冬四个牧场,大哥的春牧场在蒙克,共3000亩草场,通常会放牧两个月;夏牧场在阿克撒拉,也是3000亩草场,放牧一个半月;秋牧场在红墩镇640台地,共2000亩草场,放牧两个月;最后回到红墩镇的2000亩冬牧场避寒,这里实际不算牧场,是将牛羊圈养起来熬过冬天,等4-5个月后开春再放牧。

赶着牛羊转移牧场叫转场,每次转场大概需要10-15天时间。

冬天圈羊特别无聊,外面冷不能出门,每天喂完牛羊就只是吃喝睡觉。

大哥雇了一个年轻人跟他一起放牧,他们每天早上凌晨三点出门放牧,晚上九点天黑前回家,大家放牧时都没啥事干,天天在那玩手机,从早上一直玩到天黑。

我问他放牧时,跟别家的羊群放到一起咋办?会分不清是哪家的羊了。

大哥说一般他们会给羊戴耳号,没有耳号就剪耳朵做记号,如果这两个都没做,那就非常非常麻烦,大家全凭记忆力找羊。转场的时候,几家人的羊走在路上,很容易混在一块,这种情况是最麻烦最麻烦的。

他们放牧一般从5月开始转春牧场,7月开始卖羊娃子,通常只卖大羊娃子,小羊娃子得等到来年开春再卖。

每一年大哥要卖掉200只羊娃子,前两年羊娃子卖800-1000元每只,今年行情不太好,只有700元一只,2025年他家卖羊收入预估15万元左右。

另外每年还要卖10头牛,今年卖牛行情价是7000块一头,预估卖牛收入是7万元,他说自己2025年从牛羊身上毛收入是22万元。

经营牧场也是有成本的,转场、牛羊看病、买保险、雇人放牧、车辆维护都要花钱,这些全部加起来一年开支10万左右。

虽然拥有一万亩草场,但大哥说,就算自己把事情做到极致,最多也就养活700头羊,一年顶天了也就15万纯收入,正常情况下也就10万-12万元收入。

我说那现在的生活,比以前有变化吗?

他说有几个变化,一是现在有太阳能板发电,晚上有电灯照明,以前在牧场只能点油灯;二是以前放牧,草场得靠抢,现在政府划定了各家区域,大家不用动手抢了;三是读书条件好多了,他家娃现在在科木旗寄宿读书,可以好好接受教育,他小时候得每天去很远的地方走读,20个人一张桌子,上课老师也稀里糊涂的,喝酒喝得比牧民还厉害,教不好娃;四是在冬牧场,政府给他们家分了套80平的一层小房,加3亩院子,生活更安定了些。

另外他牧场的牛每年都有买保险(羊没有),120元一头牛每年,牛意外死亡能赔8000元。(跟西藏差不多)

他自己每年交400元社保,再交十年,到60岁时,他每个月可以领200多块钱的养老金。

对加尔帕别克的访谈,给我留下最深的印象,是一万亩这么大的草场,仅仅能养活三四口牧民之家、600多只羊、50多头牛,其社会生产效率,远远低于一万亩农田。

土地产出太低效,也是为啥中国北方那么辽阔的大草原,但游牧民族人口一直上不去的原因。

所以从地形上来说,新疆只能高度依赖那仅占4.5%、7.5万平方公里的绿洲和耕地,草原虽然面积大,但无法提供更多生存空间。

背后的祸根是降水量。

新疆深入内陆,海洋水汽经长途跋涉后被高山阻拦消耗殆尽,无法到达这么遥远的地方,因此新疆是全国年降水量最低的地区,特别是南疆地区,年降水量甚至不足50毫米,塔克拉玛干和吐鲁番盆地甚至低于20毫米。

尤其塔克拉玛干地区本来降水就少得可怜,而当地蒸发量高达2500-3000毫米,地表没有植物可以存活,岩石风化成沙粒,便形成了塔克拉玛干大沙漠。

为啥蒸发量那么高?新疆是“三山夹两盆”的特殊地形,水汽极难进入,盆地内部气流下沉,蒸发强烈,进一步加剧了干旱,致使新疆遍布戈壁与沙漠。

摊开新疆地形图,会发现有绿植的区域,基本都在阿尔泰山、天山、昆仑山附近,那是因为这里有高山雪水汇集成河流,给动植物提供了生命保障。

新疆但凡有绿洲的地方,都是异常丰腴肥膏之地,动植物都养得异常肥美,但离开这三大区域,其它地方基本一片黄沙碎石。

地形图里绿色最多的区域是伊犁河谷,因为伊犁河谷,刚好像一个敞开的喇叭口,或者叫集雨器,大西洋水汽到达这里时被高山阻隔,化作雨水落下,使伊犁河谷这一片年降水量高达600-800毫米,加上高山冰川融水灌溉,才使伊犁形成了新疆极特殊的塞上江南风貌。

到达伊犁后,树木明显茂盛许多

内地人一想起新疆,脑海里浮现的画面其实是伊犁的景象,而伊犁,在整个新疆又是极特殊极特殊的区域。

但就算伊犁拥有这么好的条件,前面提到的小布家可就在伊犁,如果没有水利工程的疏导,她们家还是常年吃缺水的苦。

所以整个新疆,最痛苦的就是缺水,水资源是约束新疆发展的第一要素。

我以采访过的几户新疆人家的真实生活举例。

2025年9月12日上午,我在哈密市碧绿花园见到了钱金平与杨春夫妇。

钱金平生于1972年,祖籍江苏泰州,因为当时人口爆炸土地紧张,他爸兄弟三人,1960年支边来到哈密巴里坤——就是那个羊肉超级超级好吃的巴里坤。

这兄弟三人目前只剩他78岁的小叔还在世,钱金平父亲在三年前已经过世。

兄弟三人原在巴里坤公社劳动,1982年巴里坤分地,草地分给了哈萨克族和蒙古族,耕地分给汉族,平均每人能分到2.2亩地,三人就正式落户到哈密。

三兄弟里头,钱金平大伯生了6个娃,分了20亩地;他父亲生了3个娃,分了11亩地;他小叔也生了3个娃,分了11亩地。

1980年代粮食产量低,一亩地只能产出3袋粮食,我刚从西藏回来,听了一愣,说你们也用“袋”作为重量单位啊?他们说是的,这么多年,一直用袋来计算粮食产量。

一袋差不多100公斤出头,三袋也就是600斤每亩左右。

从1982年到1997年,三兄弟以及他们所生的子女都靠种地生活,夏天时,家里的年轻人就都到生产硫化碱的化工厂做临时工。

1997年钱金平结婚,1998年生了儿子,便带着媳妇分家,来到哈密市区讨生活,先租了50元每月的房子,靠搞拖拉机运输养一家三口,那时一个月大概挣七八百块钱。

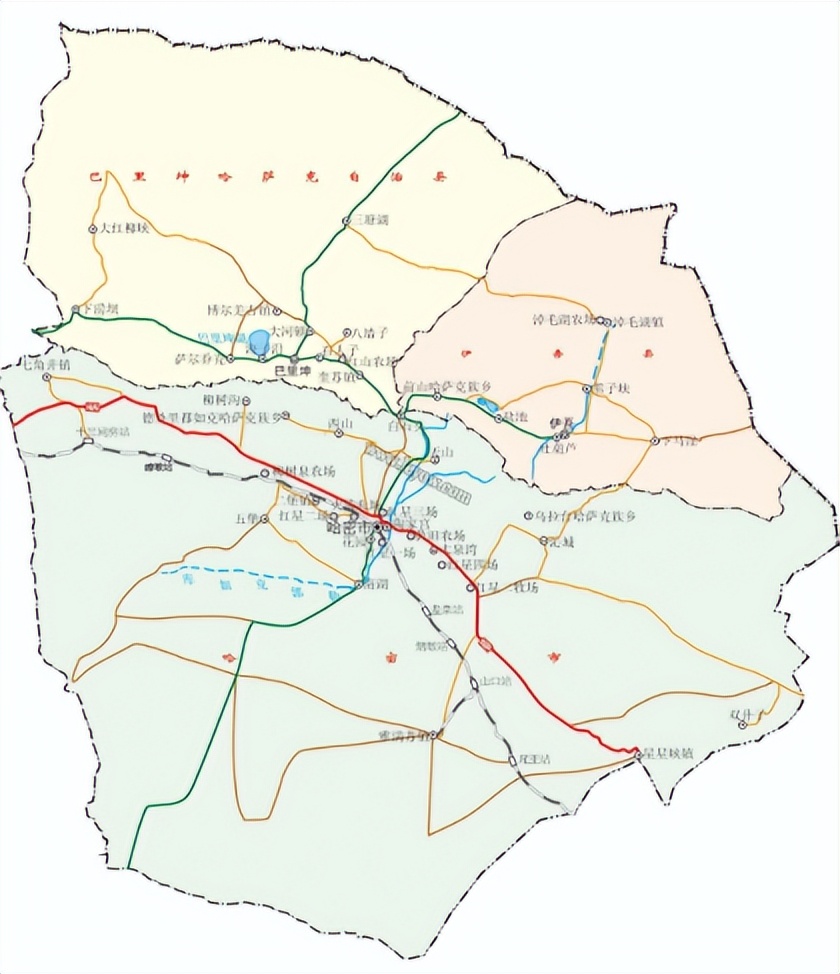

注意钱金平家是从巴里坤搬到哈密市,其实隔得挺远,有200公里路

钱金平说,当年因为结婚欠了一大笔钱,需要慢慢还债,想尽办法省着过日子,冬天全家连煤都烧不起,靠从工地拿烂木板烧来取暖。

2000年以后,钱金平靠去铁矿上给人跑卡车为生,将矿石拉到车站,每个月能挣1000块。

2004年他靠攒下的钱,贷款买了辆出租车,从此能攒下盈余,生活渐渐好了起来。2009年首付7万买下这套总价17万的小区房,每月还款1000元,花了十年时间还完贷款。

他儿子目前已大学毕业,在哈密风电厂做检修工作,月收入四千多。

哈密从2014年左右开始建了6-7个风电厂,到2025年,风电装机容量达1670万千瓦,占全新疆风电装机容量的43%,主要建在十三间房风区、三塘湖风区和淖(nào)毛湖风区。

因为风电发达,哈密已经聚集了29家装备制造企业,风电零部件本地制造比例高达70%,另还在新建风储一体化设施,和电力外送通道。

哈密的光电发展也非常快,目前已建成并网的光伏装机容量为430万千瓦,占全新疆光伏装机容量的15%。

哈密是一座被内地人完全忽略的、正在快速发展的工业城市。

一位来自五江集团的30岁小伙子,带着我在哈密南部工业园转悠时,指着外面的一栋栋建筑说,他刚到哈密时,这一片仅仅只有一个金盛镁业,现在这一片全是厂房,什么清电硅业、龙马重工、湘晟科技,突然之间一座座拔地而起。

夜色中的哈密南部工业园

而且这边公司给的薪水比内地还高一些,像清电硅业2023年招人时,普通月薪就是8000-9000元。

小伙子说,整个哈密的薪水都是被这些企业拔高的,他们曾经有个同事辞职,因为劳资纠纷要去相关部门查本地平均职工收入,一查居然是8000多,吓一跳。

而且在哈密有钱也花不出去,小伙子住公司两室一厅的宿舍,平时食堂吃饭早餐1.2元、午餐3元、晚餐1.8元,一个月也花不了几百块钱,在这上班非常非常适合存钱。

那哈密这些工厂企业,为啥就能把薪水搞这么高呢?

因为哈密有它独特的优势,哈密有非常优质的煤、镍、铜、铁、钼、钒钛磁铁矿等,可以把矿产挖出来就近直接加工。

哈密的煤矿资源好得最让人眼红,资源储量高达5700亿吨,大南湖、三塘湖、淖毛湖煤矿的煤质量极好,埋得又极浅,尤其淖毛湖煤矿,含油量达12%以上,广汇、华能、国能等好多大企业在这里建工厂,搞出一个20平方公里的淖毛湖煤化园区,煤制油气、甲醇、氢能都在飞速发展,预计哈密很快能拥有千亿级煤化工产业集群。

前面说哈密有大量风电和光电设施,加上丰富的煤炭资源,使哈密的工业用电极便宜,东部沿海城市大约为0.7-1.2元每度,哈密普遍在0.3-0.4元每度,甚至最便宜时能到0.2元每度。

加上土地便宜、盖厂房花钱少、税也少,致使哈密这边企业利润比东部沿海高,就有足够的利润空间提一提工资。

把工资提高还有个特殊原因,哈密是新疆边缘城市,城市建设还远不如内地大城市,从内地招来的大学生,怕他们留不住,只能加钱挽留。

小伙子说,他2018年来到哈密,目前已经在市中心买了套房,但下套房一定买在西安,他们公司经理级以上都在西安有房,为了子女的教育问题,最后都会去西安。

小伙子还说,目前他已经在处对象,后面就要生娃,但生娃遇到的最大问题,是这里教育和医疗跟不上,他们工厂曾经有同事被机器轧到手掌,去哈密医院治疗,医生直接就叫截肢,他们赶紧开车送去乌鲁木齐医院,结果打钢板几个月就痊愈了,吓得他们再也不相信这边的医疗水平。

这种医疗案例,我在新疆十几天,前前后后都听到了四五起。

哈密这边水果、牛羊肉都便宜,但生活确实也枯燥很多,他刚到这边来上班时,跟同事一起出门吃个大盘鸡,来回26公里,大家走路去、走路回,也不是缺钱,就是无聊,无聊到大家要用走半程马拉松来打发时间。

小伙子的工厂主要生产钛合金板,哈密气候干燥,海绵钛品质特别好,他们公司采用的克劳尔法(镁还原法)生产的海绵钛,铁含量能干到0.01%,氯含量干到0.003%以下(此处我可能有记错),快赶上还没有工业化生产的碘化法了,国外同行对他们评价较高。

另外他还感慨说,俄罗斯和乌克兰曾经是钛产业的领先国,但现在他们钛产业衰败,人才断层、技术设备也落后于中国,只能到我们这儿来进口钛产品。

哈密工业发展这么快,水资源就渐渐赶不上需求了。

钱金平夫妇说,哈密没有河流,只有高山融雪在3-4月流下来的雪水,形成石城子河这样的季节性河流,另靠石城子水库、榆树沟水库来存水,靠人工造河引水灌溉,他们哈密人日常喝的全是雪水。

平时哈密人过日子是不缺水的,是工业发展得这么快,农业用水就相当紧张了。

比如你有50亩地,就只给你定量用水,一亩地限量400方。到每年8月25日,普通农业用水全部停止,到30日,兵团农业用水也停,开始将水资源全面服务工业。

哈密平均年降水量不到40毫米,而蒸发量高达3000毫米,加上工农业用水缺口大,除了高山雪水,大家只能开采地下水,但地下水的开采量,长期大于冰川融水对地下水的补给量,哈密的地下水位一直在下降,已影响到胡杨、梭梭林的生存,甚至会使哈密的土地沙化加剧。

这不仅仅是哈密一座城市的问题,上面提到过拥有私人小农庄的乌鲁木齐兵团职工老袁,他也反映乌鲁木齐的地下水在下降,不过后来我问了问乌市相关人员,说地下水位下降的趋势,目前已经得到了有效遏制,地下水位在慢慢回升阶段。

哈密和乌鲁木齐缺水的情况其实还行,多少不影响生活,我在木垒县孙家沟村见到的,才是真正意义上的缺水。

我有个朋友,当年脑子一抽,跟老公从北京跑到孙家沟来定居,这次路过东三县,我特意到她家拜访了一天,聊了许久许久,发现她居然从北京文青,变成了一个农业专家。

我这次从哈密一路过来,路上几百公里见到的全是荒凉景象,到东三县后,终于能见到些树木绿草,便夸她这边生态好。

她说其实不好的,这里年降水量250毫米,年蒸发量2200毫米,虽然家家户户都有100亩地,但都是没有水的旱地,能种植的农作物极少,仅仅只有鹰嘴豆和冬小麦可以存活,而且这两种作物不能在一年里轮流种,鹰嘴豆4-5月播种,7-8月收获,冬小麦9月底播种,来年6月收获,时间是重叠的,土地注定一年只收一季。

孙家沟一望无际的旱田

村民们尽量多种鹰嘴豆,再种点冬小麦自己吃,大家不爱种冬小麦,因为缺水,旱地种冬小麦亩产不到100公斤——我说等等,100公斤不到?什么年代了这么低的数据——她说你爱信不信,旱地能种到100公斤以上就算牛逼,每亩小麦的种植成本是360元,将小麦卖掉后纯亏,后来是政府给冬小麦每亩230元的补贴,大家有了补贴才愿意多种冬小麦。

她邻居有63亩冬小麦,没补贴的话忙活一年纯亏6000块,有了补贴后,这63亩地才有了1万块钱的纯利。

种鹰嘴豆也赚不了多少钱,但总比种冬小麦好,她另一个邻居,2024年75亩地种鹰嘴豆,收了3吨多豆子,时价8元每公斤,一年也仅仅2.4万元的收入。

2025年5月雨水好,她邻居75亩地能收5吨多豆子,今年时价7元每公斤,估计今年收入也仅仅3.5万元。

孙家沟村民们确实也是前庭后院,家家户户不愁水果和蔬菜,每家也养了二十头羊上下——夏天时他们会请人到远山上放牧,每头羊每天两块钱——这样也解决肉食问题,但村民们严重缺现金流,靠出门打零工帮忙抠地膜啥的,挣个200-300元一天。

算下来,种地加上打零工,村民虽然户户百亩地,但大部分人的收入,也就是4万-5万元每年。

新疆许多人家都这种情况,下限比内地高得多,蔬瓜果肉完全不愁,基础生存资源好,但上限也因为地理环境,尤其缺水地区,比内地人民低得多,主要是难从工业生产里搞到现金流。

木垒县一年不超过10场雨,缺水真的让人很痛苦很痛苦。

朋友两年前刚来的时候,生活用水就很缺,三天两头停水,放两天水,突然又停了,过几天突然又来水,没两天又停。

有次她正在洗澡,突然水就没了,她当时真是忍不住发飙,立刻搬走的心都有。

村民们倒已经适应这种突击停水的生活,每次来水时就拧开水龙头,让自来水哗啦啦地流个不停,要么灌溉浇地、要么储水存水。

朋友刚来时因为停水常常很崩溃,她不断向上面反映村里缺水的情况,现在终于停得少了,或者来一天停一天,不像以前那样一停停个好几天。

也是她反馈的多了,上面派人来村里检查自来水情况,才发现好多人家里连个水表也没有,部分家庭有水表但也老化得没法用了,还得把水表重新铺一遍。

听到她这段我才猛然惊醒,中国边疆地区地广人稀,去任何一个地方来回都要好几小时,社会基层管理时间成本高、耗费精力大,其治理难度远大于内地,连水表这么简单的事情,都要难处理许多。

我看着孙家沟起起伏伏的农田,问朋友这地方也能机械化吗?

她说大部分能,但小部分因为太陡太偏没法用机械收种,只能人工弄,那还是非常非常辛苦。

她还补充说,目前本村有一户有收割机,用起来价格也不贵,但大家都不会找本村的。

我说为啥?

她说只有真在这儿种过地的才懂这个,每年收获季节,甘肃、河南、四川各地会有专门开收割机的师傅,来新疆巡游收割,他们专门干这种农活,成规模操作报价更低,当地政府还会给他们补贴,他们在新疆走到哪、收到哪,所以各地农民都等他们巡游过来时再收割,本地的反而成了备选。

她还说,这种旱地种小麦种鹰嘴豆都赚不到啥钱,为了帮村民们找条出路,她就去找农业专家想办法,专家说让她试试种经济价值更高的草红花或胡麻。

她2025年倒是种了15亩草红花,收了200多公斤,每公斤80元,卖了1.6万元,但是草红花不能机械收割,花开后24小时必须人工采摘,而且它是一波波开放,并不是同时开放,只能每天大清早四点出门去请人来收,导致人工成本奇高,采摘都花了1.1万元。

也就是说,她辛辛苦苦种了15亩草红花,一年也才赚了5000元。

她倒是不放弃,又跑去找专家打听,听说草红花可以榨红花籽油,冷榨可以卖到80-150元每公斤,现在又野心勃勃打算开一个油坊,真是打算跟木垒种地死磕到底了。

我跟她聊天的间隙,本地村民们会突然出现在窗户边,一边打招呼一边往她房子里扔苹果和葡萄,我说这是干啥呢?她说这是村民们的生活习惯,大家互相交换各自种的水果吃,因为都太熟了,个个都不废话直接往家里扔。

下午三点,朋友家收拾了午饭,召唤乡亲们坐在院子空地里吃,大家边吃边聊。

我问乡亲们在这儿种地辛不辛苦?

大家都笑,说其实现在不苦,以前种地确实苦,靠人种麦子收麦子能不苦吗?现在大部分都机械化了嘛,收麦子咔咔一下就收完了。而且以前没有除草剂,地里杂草疯长,拔杂草拔得人都要崩溃,现在除草剂一洒,草也没了,轻松多了。

他们说,机械耕作和除草剂的出现,是农民们摆脱劳作辛苦最重要的两大原因。

以前也没有这么多地可以种,他们8队这儿过去是80户人家,现在就剩30户,能进城的都进城了,剩下的这些人里面,最年轻的54岁,一般都是60-70岁的老人,大家把剩下的地分开承包,才出现每家百亩的情况。

我心头默想,那等这批老人去世了,地就完全没人种了,那到时一定会出现大农业公司,派几个人过来,就把整个村的地都承包了搞生产,老人们留下的宅基地,估计会被搞成乡村旅游基地。

村民们一边吃着木垒煮羊肉,一边跟我讲起他们现在的生活方式:现在每年就5-9月忙碌,把鹰嘴豆、冬小麦一种,就闲下来了,大家轮流到各家聚餐唠嗑,喝酒吃饭喂羊,从10月到来年4月,天气特别冷,大家就在各家屋里猫冬,但还是会轮流到各家宰羊吃饭。等到4月天暖后,大家就搬着桌子到山上吃,一边欣赏风景,一边慢悠悠吃饭,天天在外面野餐。

和村民们边吃边聊

看起来,村民们除了忙些农活,就是在这山沟沟里天天开PARTY的样子。

我朋友补充说,新疆冬天漫长,取暖成本高,村民们大部分会烧煤炉子和火墙过冬,她家铺了地暖,一个冬天要花掉一万多电费。

漫长而寒冷的冬天,是限制新疆发展的另一个大敌。

我问村民们,那以前在这孙家沟生活,是不是艰难一些。

他们说,他们都是前几代从甘肃陆续迁过来的,甘肃苦啊,一亩地只能收100-200斤粮食,没雨水甚至绝收,因为气候差土壤贫瘠,他们小时候麦子都长不高,矮到不需要割麦,直接拔麦就行。

甘肃人上百年来,只能大批来新疆谋生,有的到这种山沟沟里开垦旱地,有的去乌鲁木齐,蹲在华凌市场门口寻苦力活。

他们说:在孙家沟谋生,以前没有农业机械和除草剂,地又少、没水源没电,那是真苦,每年还要去玛纳斯拾棉花赚钱,比内地苦太多了,拾棉花你知道吗?拾棉花很苦的。

这一路过来,我已经听过许多关于拾棉花的故事,我已经深知其有多苦,我便一边嚼着木垒羊肉,一边拼命点头:

我知道的,新疆人都跟我说过了,拾棉花好苦,真的好苦……

叁 战风沙

前面絮絮叨叨讲了半天新疆缺水,那如果必须要在戈壁中央建一座城市,得解决多少生存问题?听起来就让人脑壳疼。

我说的就是克拉玛依。

克拉玛依市区东北部,有一座奇怪的“黑油山”,长期有黑色原油从地下渗出,形成巨大的沥青丘和油泉。而克拉玛依这个词,在维语里就是黑油的意思,民国时地质学家黄汲清、杨钟健就来这儿进行过科考,判断下面藏有石油。

1955年6月,36名钻井队员来到克拉玛依,找到这座黑油山,经苏联专家和翁文波、张文昭等地质学家确认,在黑油山附近定下1号井的井位,钻井队靠人拉肩扛,将沉重的钻机设备运到黑油山,于10月29日钻出石油,原油和天然气随泥浆和水溢出,能日产8-10吨原油,从此打出新中国第一个大油田。

这一处就是1号井文物

以前在写黑龙江大庆篇时,我们提到过甘肃玉门油田,注意区别,玉门油田是中国最早的油田,1939年出油,而克拉玛依油田是新中国最早的油田,晚了16年。

随后,数万名石油工人、转业志愿军、退伍军人、知识青年来到克拉玛依,于戈壁滩中建起了一座城市。

克拉玛依油田早期工人,照片来自克拉玛依博物馆

由于人口越聚越多,为方便管理,1958年便正式设立克拉玛依市。

一座被困在戈壁深处,远离其它定居点和水源的特殊城市,便由此诞生。

因为是石油建城,至今石油直接产业链高达15万人,间接产业链难以统计,克拉玛依便产生了两套编制,一套是油田编,由中国石油发工资;另一套是政府编,由市政府发工资,油田待遇要比政府待遇好一大截。

一位在油田工作三十多年的维吾尔族职工跟我说,他是1989年进的克拉玛依油田系统,1990年就能拿800多块钱一个月,那时中国普通人一般才能拿100-200元一个月,他们一工作就是别人的4-8倍,相当于现在入职就拿2万-4万元每月。

虽然油田慢慢在稳他们的工资,他也不从事技术类工作,目前每月只有6000多(一般普通员工是8-9千元月薪),但他工龄长,退休后可以拿到1.1万-1.2万每月的退休金。

克拉玛依的大学教师退休后,差不多也是1.1万-1.2万每月的退休金。

他还说,克拉玛依建设以来,遇到的最大的问题就是缺水,这里以前从不下雨,茫茫戈壁中草都不长,最紧要的事情是解决喝水问题。

最早的生活用水,是靠骆驼和汽车,从40公里外玛纳斯河的小拐河湾运水,人多了以后,靠从南边的奎屯运水,后面为了彻底解决用水问题,决定从额尔齐斯河引水。

请记住额尔齐斯这条河的名字,后面我会反反复复提到这条河。

北疆两大水利工程,“引额济克”和“引额济乌”,就是指让额尔齐斯河的河水流入克拉玛依和乌鲁木齐,解决这两地的用水问题。

但其实额尔齐斯河离这两地都远,到乌鲁木齐得有五六百公里,额河由阿尔泰山融水支流汇集而成,已经远到中国最西北最西北的区域,再往北走一些就要出国了。

额尔齐斯河也是中国唯一流向北冰洋的河流,它的天然河道是向北而去,是水利工程师在额河干流上修建“635水利枢纽”和“喀腊塑克水库”,拦截并蓄积河水,作为调水工程总水源点,再修建几百公里长的明渠、暗涵、隧洞、管道,穿越茫茫戈壁、沙漠、山脉流向克拉玛依,或者经顶山隧洞、西干渠流向乌鲁木齐的北部平原水库。

乌鲁木齐的水源命脉在南北两大水库群,北部平原水库是以额尔齐斯河水为主、本地河水为辅的猛进水库、八一水库等;南部的南山水库群,则是以天山冰川融水为主、日常降水为辅的乌拉泊水库、柴窝堡湖。

柴窝堡湖就是乌鲁木齐治理过度开采地下水的一个很好案例,从1999年到2011年,柴窝堡湖周边被打了400多口井,开采量高达9500万立方米,远超柴窝堡湖的自然补给能力,致湖水面积从29平方千米,缩水到2014年的0.24平方千米,湖泊干涸造成水质恶化和有害物质释放,严重威胁周边生态和全市用水安全。

政府是2015年开始,通过分洪补洪、退耕还湿、关闭机井等措施,逐渐让柴窝堡湖在2020年时,回到了21万平方千米的水域,使土壤盐渍化问题得到缓解,全市用水也相对安全。

克拉玛依没有乌鲁木齐那么好的天然条件,要创造用水安全,则要艰难十倍百倍。

2025年9月18日上午,克拉玛依一位大学老师骑着电驴带着我满城乱跑,先带着我去看了看中央公园的溪流,再带我去参观市中心的克拉玛依河,以及凤栖湖、金龙湖,最后把我拉到九龙潭,指着眼前的九龙潭水说:这里是额尔齐斯河水注入克拉玛依的入口,是克拉玛依整个城市的生命线。

克拉玛依河

九龙潭,额尔齐斯河水从此而入,养活了整座克拉玛依

“引额济克”和“引额济乌”花费投资巨大,算上所有的干线、支线、水库、配套设施等,整个工程体系总投资规模,可能在500亿至1000亿人民币规模。

没有天量的基建投资,国民不可能迎来幸福生活。

克拉玛依的九龙潭,在2000年8月竣工,代表着克拉玛依有了源源不断的优质水源,因此每年8月8日,克拉玛依会举办一个全国都没有的“水节”,会沿着克拉玛依河搞花车巡游、摸鱼比赛、文艺汇演。

那位大学老师说,克拉玛依这座城市,要弄懂很容易,一共三个核心点:石油、水源、石油大学分校。

石油和水源大家都懂,石油大学分校又是咋回事?

“为了留人啊,”那位老师说,“新疆这边各城市发展都遇到缺人的问题,要让年轻人留下来,给地给钱都不够使的,尤其克拉玛依这种深入戈壁的孤岛型城市,年轻人很难留下来。

新疆领导们想过很多办法留人,最后还是感觉办大学最容易留人,年轻人毕业了,总有一定比例留在本地工作,这其实是留住高素质年轻人的最好办法。石油大学克拉玛依校区目前有一万多人,将来会扩张到五万人,再加上克拉玛依职业技术学院的1.5万人、新疆第二医学院的七八千人,多少会给克拉玛依这座城市留下一些新鲜血液。”

我和向导在克拉玛依街头闲走时,发现全市大部分区域,像沿海城市一样干净整洁,便好奇地问他,这不是戈壁中心地带吗?为啥没有沙尘?

他说其实是有的,只是现在不多了。

有了水源后,克拉玛依的生态变好了许多,市区有河有湖绿树成荫,以前克拉玛依还从不下雨,现在6-8月会下十次左右的小雨,但每年春天还是会有沙尘暴,起沙尘时能见度只有7-8米,2024年就发生了三次沙尘暴,今年暂时还只发生了一次。

克拉玛依沙尘暴的情况其实还算好,当我到南疆跟当地人聊起沙尘暴时,他们对7-8米的能见度表示羡慕,因为这边以前一旦沙尘肆虐,2-3米外都看不见人。

尤其是阿克苏地区。

南疆有一个巨大的塔克拉玛干沙漠,也是全中国最大的沙漠,沙漠周边的库尔勒、阿克苏、喀什、和田都深受其害,阿克苏只是其中的一个受害代表。

普通内地人只知道阿克苏苹果好吃,却不知道这里是一个常年遭受沙尘暴和旱灾的城市,季风时节,黄沙漫天滚滚而来,将整个阿克苏搅得天地一片浑浊,端起碗想吃口白米饭,瞬间能混进半碗黄沙,大家过着天天吃土、月月埋沙的艰难日子。

大风夹着黄沙,最高时能到11级,能见度仅1-5米,从1960年代到1980年代,沙尘不断刮走小麦、胡麻、树木、牲畜,掀倒电线杆引发火灾、吹倒房屋压死居民。

哪怕到了当代,南疆风沙没以前那么严重,但偶尔还突然凶狠一下。一位新疆的歌手跟我说,有一次他在和田演出,突然起了风沙,他一边唱歌,风沙就一边往他嘴里落,旁边跳舞的小姑娘跳得正出了一身汗,风沙扑面而来,汗沙粘连,把头型都固定住了。

我在喀什采访一位开滴滴的维吾尔族大姐时,她也说喀什市区虽然不缺水,但平时“下雨少、下土多”,他们本地人不叫下风沙,叫“下土”,听起来十分形象。

要想治理沙患,就必须植树造林,要想植树造林,就必须先改良土壤。

过去阿克苏柯柯牙全是沙,图片来自柯柯牙博物馆

为了能够改造自然,让阿克苏老百姓过上正常生活,从1985年开始,阿克苏人民决定先从柯柯牙入手,向沙漠发起反攻。

1986年春满腔热血种下4000棵树,结果没几棵活下来,全栽在沙土里了。

阿克苏领导班子便请来几百个技术专家,重新论证分析,决定通过引水、平地、灌沟、压碱、植树等步骤来完成绿化,先种防风林,再种经济林。

1986年7月,专家们在柯柯牙秋季植树造林大会战的照片

柯柯牙是那种高低不平的深沟黄土台地,沉积了几千年的黄土,在盐碱作用下硬得跟石头一样,得请当地驻军用炸药炸开,或者抽水泡地,再用铁锨砸、用錾子挖,才干出第一个2000亩的林带平地。

为了降低土壤盐碱含量,得拉着驴车,把农田良土拉来换填,把原来的土壤更换一遍,或者用渠水冲浇盐碱、开沟挖渠排水压碱。

最后终于把黄土台地的盐碱含量降到0.8%,开始欢欢喜喜地植树。

1986年秋,5万工人、群众、学生一人一把铁锹、一块干馕,在荒野上平地、开沟、挖渠、打埂、植树、浇水、管护,一棵棵树苗被栽种下去,开始了柯柯牙的绿化工程。

之后,一年又一年,一代人接一代努力,到2020年时,完成绿化120万亩,其中经济林102万亩,防护林18万亩。

阿克苏向导说,他们阿克苏人对植树有执念,每人每年有50个坑的任务,每年3月(也有小部分地区9月),由政府提供树苗给大家,大家自带干粮出工出力去植树,如果是单位一起出动,就由单位食堂做好饭菜送过去,大家都是在沙地里同吃同劳动。

从1985年到2025年,整整40年时间,原先的不毛之地,变成了成片果园,种出了苹果、红枣、核桃、香梨、杏、葡萄等等。

特别是著名的阿克苏冰糖心苹果,核心产区就在柯柯牙沿线,因昼夜温差大、光照充足,形成独特的冰糖心,已经是全国知名的农产品牌。

阿克苏还有个土桃子,极软烂甜糯,因为摘下来4小时后就会招来果蝇,外地人极难吃到,本地维吾尔老汉,常常在土桃子熟透时坐在桃树下,一口漠河烟、一口土桃子,逍遥自在、有滋有味。

右边就是阿克苏土桃子

土桃子看起来普普通通,但那是我在人间吃过的最美味的桃子。

塔克拉玛干沙漠再凶残,新疆人民一代代持之以恒,还是能让沙漠变成果园。

在离开阿克苏前,向导还带我去采访了专业种苹果的老鲜,打听现在种苹果的经济效益。

1971年出生的老鲜,是来自甘肃的兵团二代,目前在阿克苏种了30亩苹果园。

他种的这种叫王林苹果,普通园子一般亩产1-2吨左右,他这是精心管理的老园子,每亩地的产量要高不少。

去年王林苹果的收购价是4.5元每公斤,今年涨到7元每公斤,老鲜说,他今年应该能收入50万元,但苹果园一年的成本要20万,今年的毛利应该在30万元。

也就是说,在精心管理、风调雨顺、市场价格良好的情况下,一亩苹果地的毛利润刚好是一万元。

老鲜帮我大致拆解了一下苹果园的具体成本,打药要3000元每亩,肥料要1200元每吨,他们这30亩苹果园要消耗3吨肥料,水费则是100元每亩每年,另还有价格极高的各种人力成本。

而且种苹果其实很辛苦,他们夫妻俩管这30亩地,一年到头要忙着施肥、疏果、修剪、采摘、刮树皮、除草,常常还需要雇人过来帮忙。

如果完全不雇人,一家人忙到死,也只能种5亩苹果地,这5亩的产值,也就刚够一家人在阿克苏生存下来。

政府也鼓励更多人过来种地,要是来了缺钱开荒,现在有专门的“农用贷”,两口子能贷20万,只要1.1%~1.2%的利息。

在新疆你想要靠土地挣钱,就得承包大片的农用土地,去种棉花、苹果、草红花啥的,还必须懂农业技术。

像种棉花这活,田里需要铺滴灌带,要根据日照控制水量,打农药、催化剂要控制比例,棉花选品、间距、土壤、销售时间、当地政策心里都得有本账。

前面我提到过农6师5连的老袁,他就曾经靠种棉花发过几年财。

2021年时,老袁一共流转了500多亩地,老袁精通种棉花,乌鲁木齐那块又没啥天灾,那年新疆棉花收购价又暴涨,从2020年的7元每公斤,猛地跳到11元每公斤,老袁说当年他就赚了100多万纯利。

“他应该说少了,”跟我一路同行的司机大哥悄悄说,“那年好多人种棉花发了财,他实际赚的可能更多。”

后面我在伊犁调研时,当地向导是种过棉花的,我跟他说起老袁的数据,他说自己朋友种了500亩往上的棉花地,2021年时扣掉所有开支,一年纯利搞到了两三百万。

但是2022年开始,棉花收购价又回落到6元每公斤,2023年之后,收购价一直稳定在7-8元每公斤。

老袁现在已经不种棉花了,因为兵团进行改革,兵团职工要做好分内事,只能流转4户200亩地,老袁也快退休,就不操这个心,他说自己也把土地按1500元每亩流转出去,50亩地每年可以收7.5万元流转费,现在他成天跟一群老哥们,没事就一起开车去伊犁、阿勒泰、南疆旅游,冬天就去三亚、湖南、重庆,玩得不亦乐乎。

到现在为止,这篇文章已经多次提到兵团,但我还没有具体全面地讲一讲兵团生活,那趁着老袁眉飞色舞的劲头,我们把兵团的故事,也顺便好好理一理。

肆 建设兵团

2025年9月20日下午,我在伊犁的一处茶馆里,见到了62岁的老张。

老张家两代兵团人,对建设兵团有着很深的认识,他说他一直在读我在全球各地的调研报告,听到我来伊犁,很想好好介绍一下兵团的情况。

老张母亲是湖南人,当年王震将军带兵入疆后,将士们要留在这里屯垦,便召集湖南初中学历以上的女性过来兵团,1950年到1952年三年,大量湖南女兵以参军形式来到新疆,后来这段历史就叫“八千湘女上天山”。

其实不仅仅有湖南人,后面山东也来了一大批女兵,数量也很多,但媒体没有报道过,就被历史遗忘了。

老张父亲是著名的359旅717团的连级干部,他们团是359旅的核心主力团,王震说他们这支部队:生在井冈山,长在南泥湾。转战千万里,屯垦在天山。

据老张父亲说,他们队伍刚到新疆时,当地生产极其落后,只见到哈萨克族牧羊,维吾尔族经商,维吾尔族朋友种地的较少,能见到的耕地也处于一种较为原始的状态,会种地的居然还不懂种蔬菜,平时连榨菜也不会做。

在1950、1960年代时,他们打交道的维吾尔族朋友,95%还不会说普通话,好多连现金都不会用,见到他们去商店买东西,把一堆零钱直接洒在柜台上,让店员自己数钱。

生产工具也比内地落后许多,维吾尔族农民只有一种叫“坎土曼”的农具,就是一种本地橛头,但比内地的橛头大而薄,啥活都用坎土曼解决,农业效率极低。

种小麦种玉米也完全靠天吃饭,维吾尔族农民收割麦子时甚至连镰刀都没有,他们还在用手拔麦。老张说,直到1970年代他10岁左右时,还亲眼见过维吾尔族农民用手拔麦子。

当时北疆地区维吾尔族朋友较少,主要聚集在南疆——维吾尔族原本有在北疆生活过,是9世纪时维族祖先为躲避黠戛斯(这个族主要转化成了今天的吉尔吉斯人)追杀,被迫逃至南疆生活,便世代定居于此。

根据我个人亲身经历,北疆的地理环境更好一些,在新疆生活60多年的老张,也认为“南疆沙热,甚于北疆苦寒。”

维吾尔族后来较少迁回北疆,是因为以前无法快速翻越天山,当时如果一天之内翻不过天山,有很大概率被困死饿死冻死。哪怕到了1990年代时,整个新疆都还是搓板路为主,从南疆到北疆走干沟大峡谷,卡车司机路上都必须储备足够的淡水和馕,一旦车坏在干沟里头,就可能渴死饿死,或者被山洪冲走。

新疆自古以来,南北疆沟通的重要交通节点是吐鲁番,其实吐鲁番在新疆偏东区域,从这往返南北疆,等于绕着新疆走了一大圈,多走了很多冤枉路,之所以绕这么远,就是因为古代无法直接翻越天山,谁翻谁死。

眼见沟通不畅,为了打通南北疆,1974年,军委工程兵第四区1.3万人从宜昌来到新疆,耗费十年心血,在牺牲168人、受伤几千人后,终于在1983年9月,建成地球上最恢宏、最漂亮的独库公路,南北疆从此正式打通。

老张说,他父亲刚到达新疆时,全疆只有400多万人、3380公里的季节性土路、缺工具缺水、耕作原始、种出来的粮食还不够本地人吃,军队当时要负责剿匪、戍边、屯垦、改编国民党旧部四大任务,解放军加上国民党旧部人数众多,另外当时还有全国来新疆服刑的十几万人,完全不够吃。

最初每个月,新疆军区总后勤部要去北京找周恩来领银元,再拿着银元去找苏联买粮食——那时从内地运粮太遥远,从哈萨克斯坦反而成本更低些——后来想着必须就地解决粮食问题,所以屯垦就尤为重要。

兵团屯垦的第一要求,就是不能跟新疆人民争草地、争水源、争农地,所以把重点放在开垦塔里木和准噶尔,在这些地方建设了大量国营农场。

兵团去到的都是没有人烟和水源,长满杂草和蚊蝇的地方,正式屯垦后,最紧急的事情是修水利。

南北疆大部分地区靠天山雪水维生,兵团人先修建水渠,将雪水引入农场,再将荒地开垦成农田。

只花了一年时间,1951年的时候,老张父亲所在的团所产粮食,就已经够自己吃了。

70多年后,根据新疆生产建设兵团官网数据,到2023年时,兵团高标准农田总面积,已达1592万亩,其中播种面积688万亩,玉米年产242万吨、小麦年产125万吨、大豆年产10万吨,粮食总产量406万吨。

乌鲁木齐的老袁也说,他父母1958年刚来新疆时,乌鲁木齐郊区都是荒凉戈壁,只有一些沙枣树和梧桐树,平时住在地窝子里,幸好新疆雨水少,地窝子不会被淹。他父母住了三四年地窝子,大家才开始打土坯盖房子。

无论是伊犁老张的父母,还是乌鲁木齐老袁的父母,或者是阿克苏王阿姨一家,他们当年每天都只能吃苞谷面、红薯、野菜,好不容易有了大米,也会拿去换苞谷面吃,因为一公斤大米,能换两公斤苞谷面。

王阿姨说,那时兵团条件艰苦,她当年被分到阿克苏农一师三团机耕八连,到团部只有20多公里路,但是拖拉机得在烂路上走两个多小时,1969年她要分娩时,得去团部找医生生产,结果车开得太慢,她在拖拉机上就把大女儿给生下来了。

她坐月子时,他们那儿买不到大米,猪肉也只有在五一、七一、八一、十一、元旦、春节连队杀猪时才能分到一斤肉,有工资也买不到物资,每天还是只能吃苞谷面,眼看营养跟不上,她丈夫去赶集时买了9个鸡蛋,她一餐就把这9个鸡蛋全吃光了。

但新疆有个好,土地太过广袤,好好开垦就不会饿死人,内地最艰难的1960、1970年代,新疆这边还是能勉强填饱肚子。

“到1975年的时候,”老张说,“许多人不知道,全国兵团曾经被撤销过,曾归入到各地政府农垦局。”

我查了下历史资料,确实有这么回事,兵团采用的是职工待遇,有工资、有退休金、有工会、有妇联,开支巨大,这么多人仅仅从事农业,经济账上是亏损的,而且兵团又不完全是经济主体,需要投入巨大的资源保障运作,主要还是依赖中央财政,和当地政府在职权上有一定的错位,所以才被取消。

建设兵团遇到的这种问题,和历史上罗马戍边军团、奥斯曼耕战结合几乎一致,罗马和奥斯曼的屯田最后都被其它方式替换,边疆屯田制一直是一个难以解决的问题。

1981年时,因为当时复杂的国际环境,中央又恢复了新疆建设兵团。这里要注意的是,当时全国共13个建设兵团,仅仅恢复了新疆一地,其他地方并没有恢复。

老袁说,也是从1980年代开始,兵团里的土坯房被推倒,由连队规划,大家各自出钱,开始盖砖木结构的房子。从2000年代开始,又各自建有暖气的楼房。

老袁目前三套房,乌鲁木齐一套130平的商品房、团场一套90平的楼房、农地一套180平的平房,女儿读完博士在乌市做大学老师,退休生活过得安宁平静、无忧无虑。

我问老袁怎么才能成为兵团职工,平时有什么权利和责任?

他说考入兵团职工,一般能分50亩地(有的地方是40亩),这50亩地可以流转出去,就相当于每年有7.5万元的保障收入,连队另还会分配宅基地,可以自己盖房。

上次他们招了17个职工,要求高中以上学历并笔试、面试,就有600多人报名。

在2018年前,兵团土地收成由农资统一收购,不得对外销售,2018年改制是一次重要转变,农产品可以向市场销售,另外其它经济条件也宽松了许多,大家的经济收入也开始变好。

大概在最近几年前,为了让大家安心回到军事职责上来,收收心,才限制了流转土地的亩数。

老袁说加入兵团后,45岁以上称为普通民兵,45岁以下称为基干民兵,每年有一定量的训练任务,每年两次,每次十天。老张说的不一样,他说是一年有15个军训日,两边日子对不上,但每个月有一次值勤,值勤时必须穿兵团发放的迷彩服,还必须参加各种会议和学习,这个信息是一致的。

其实大部分兵团职工,都是领到土地后就流转出去,再通过劳务派遣找个班上,只是在值班和军训时出现一下。

老张说,兵团现在面临的最大问题,是老龄化和定位不清晰。

兵团现在都是四五十岁中老年人为主,个个老老胖胖的,军事能力也比较弱,上次参加地方组织的反恐活动,他们兵团大多数人,战斗力表现得还不如普通公务员。而且兵团确实很难在军事与生产上达成平衡,又常与地方政府造成错位,其实要么就专注搞生产,要么就专注搞军事,一边生产一边军事,最后可能两边都搞不好。

老张还说,其实领导们非常清楚兵团现在面临的问题,多次派人下来调研汇总,他还是全程陪同人员,但是反复考虑到兵团在新疆的特殊性,以及兵团仅仅360万人,养活这个摊子也耗费不了太多财力,兵团也有一定建设能力,所以就一直保留了下来。

我问老张说,那依你看来,兵团将来会怎么发展成形态。

老张说,兵团城市化、团场城镇化,融入到国家的经济体系里,可能是兵团将来最好的选择。

伍 画卷

2025年9月16日下午,我来到阿勒泰市中心,见到了世居本地的小刘。

阿勒泰是一座极小极小的城市,市区加周边才10万人,真正的市中心可能才5万人,经常开车5分钟就突然离开市区了。

阿勒泰也明显比新疆其它城市要冷一些,那天晚上吃完饭,我从饭店步行回酒店,眼睁睁看着手机里显示的温度一度一度往下掉,十分钟内,从20度硬生生掉到了14度。

小刘说,阿勒泰一直是偏远之地,能来到这里讨生活可不容易,他太爷爷的爸爸,应该在清末时期,从山西来到阿勒泰红墩镇落脚,靠打铁、淘金过活。

清末时阿勒泰还有许多许多荒地,那时候这地方全部加起来只有4户汉人,他高祖父靠着勤劳开垦了大片荒地,最后不知道怎么搞的,成了有七八千亩地的大地主,当然啦,建国后这些地又给分掉了。

他们家在阿勒泰真正四五代人了,是这里极难得扎根这么深的汉人家庭。

他说,你知道以前为啥汉人来得少吗?因为这里过去交通极不方便。

在没有修路之前,1970-1980年代,夏天从乌鲁木齐到阿勒泰,只能等拉煤的东风141路过乘车,车只要没坏在路上,得走一个礼拜。那时夏天极热,司机师傅在乌市出发前,会找一块大理石垫在屁股底下图个清凉,身上披一条“为人民服务光荣”的毛巾,一边开车一边擦汗。

东风141

要是冬天从乌市过来,那得20多天,这一路天极冷而路极烂,人穿得跟头熊一样,还必须开辆类似推土机的交通工具,一路摇摇晃晃开过来。司机师傅得找一个铁罐罐,里面装上煤炭,左边烤一下腿,右边烤一下腿,才不会被冻僵冻伤。

这一路上会有办事处招待,但只有各单位的人才会流动,私人很少在冬天出行。

一直到1990年代,有了216国道,从阿勒泰到乌鲁木齐才有了每日一班的大巴车,一般下午六点出发,第二早上七八点钟才到,而且人流量还极少,从阿勒泰出发,大概才拉10个人,车到北囤再拉10个人,到富蕴再再拉10个人,才能勉勉强强把这趟班车拉满。

我的随行司机极熟悉去阿勒泰的路,他说这条线是东线,后来多了一条西线,2000年代,从乌鲁木齐到奎屯再到克拉玛依,再从克拉玛依到阿勒泰,这是他开旅游公司时走的最多的一条线,大概十几个小时,他以前接待旅行团,冬天旺季时在这条线上反复跑,一跑就是两三个月,过年家都不回的。

2021年12月,投资101亿的沙漠公路阿乌高速通车,从那以后,从乌鲁木齐出发,经过古尔班通古特沙漠到达阿勒泰,只要3.5-4小时。

东边是古老路线,西边是以前常跑的路线,中间是最新的穿越沙漠的路线

我司机说,你2025年来新疆,已经不用再经历那些古老的痛苦了,你看你,三四个小时到阿勒泰,以前要走十几个小时,以前的以前,最慢要走二十多天呢。

新疆各城市人说的信息都一致,新疆基建与农业机械全面完善不过五六年,新疆人民才过了五六年的好日子。

但想想全中国,大概也是从2017年才过上现代生活的,全中国人民也才过了七八年好日子。

我在阿勒泰见到了许多极美的景色,一路上不停地哇哇乱叫,我在阿勒泰的向导,一直说我像个没见过世面的傻逼。

后来到了独库公路,我又跟个傻逼一样,看到各种令人震惊的美景时,在车上嗷嗷乱叫。

新疆虽然贫瘠的地方极贫瘠,但只要有水源的地方,土地又极丰腴,气候又极甜美,产出来的瓜果牛羊都是世界顶级,我在巴里坤吃到的烤羊肉串、在伊犁吃到的馕炒苞菜和羊肉烧卖、在阿克苏吃到的土桃子和苹果和南瓜红枣、在喀什吃到的烤羊肉,都是我在其他所有地方,都没有品尝过的美味。

新疆确实也有缺点,它深入内陆、交通不便、教育和医疗欠缺、干旱缺水、冬季漫长、南疆风沙难以根治。

但只要解决水源,只要解决基建,只要释放能源和工业的力量,新疆的劣势可以抹平,独特的优势则可以放大十倍。

更何况它是中国通往西亚和欧洲的门户,是我们能源与资源的战略要地。

阿勒泰的风景美绝天下,但也需要沙漠公路连接,我们才能感受得到。

国家再难也不要轻易放弃,国家再美也要用心去建设。

2025年9月,我独自一人加上一名随车司机,从哈密出发,历经十几天时间,把整个新疆重要的城市,都跑了一遍。

不同城市的几十位受访者,跟我一路娓娓道来,说起这些年新疆的变化和不容易。

多少代人在这里种苹果,多少代人在这里治风沙。

江山如画,一代代勤劳不懈的劳动者,才是新疆那编织画卷的作者。

卢克文作品系列,点击选购

《观世界二〇二四》 ¥65 购买

评论列表