雨是后半夜开始落的。我蜷在沙发里醒过来时,窗玻璃已经蒙了层雾,水珠顺着竖框往下滑,像没忍住的眼泪。

最先想起的是玄关的灯。昨天晚上换鞋时碰歪了灯罩,暖黄的光斜斜切在墙壁上,像道没愈合的疤。我赤着脚走过去想把它调正,指尖刚碰到金属杆,突然想起这房子里只有我一个人——调不调,又有谁看呢。

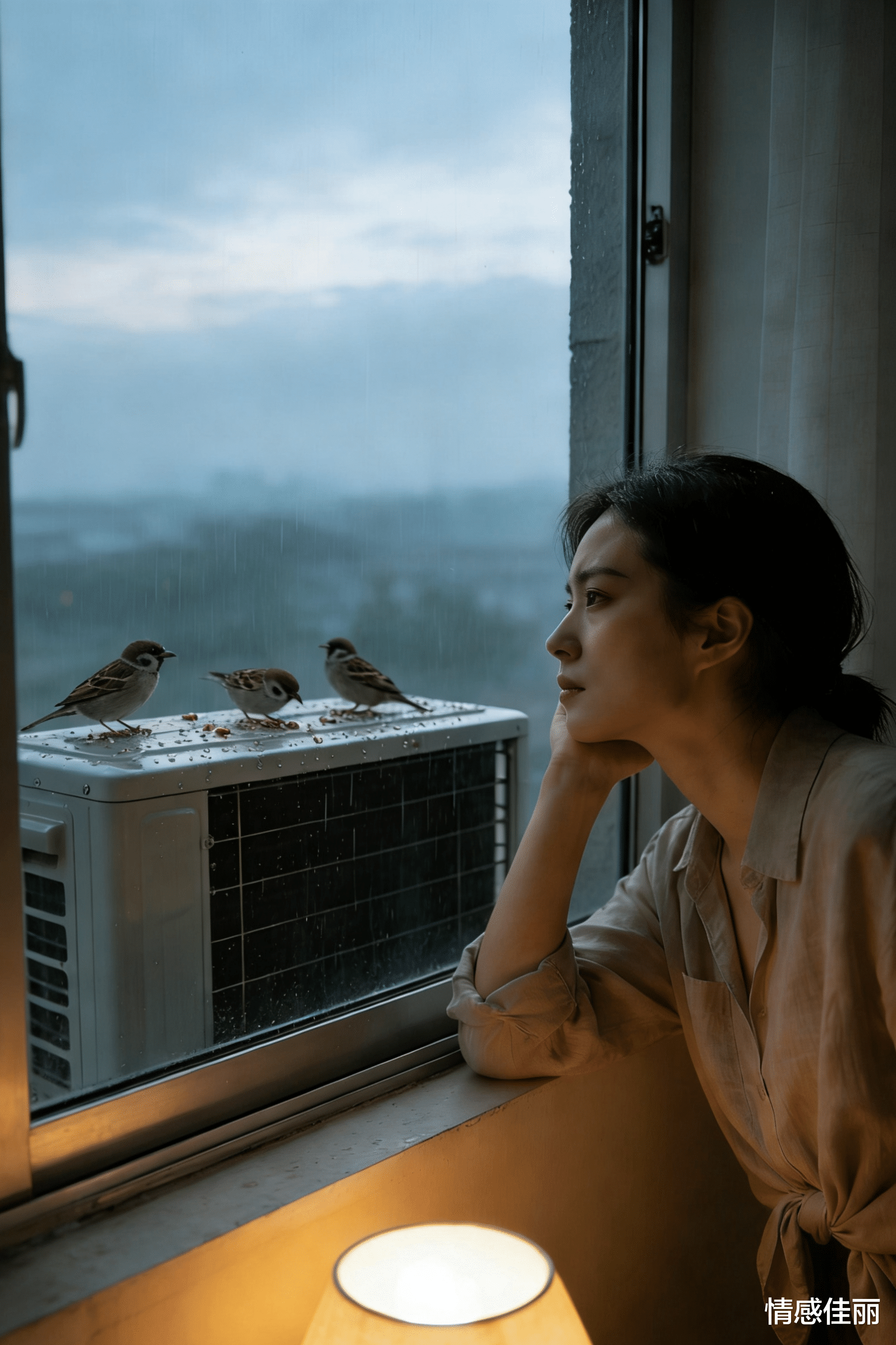

于是又折回窗边。那件亚麻衬衫还搭在椅背上,领口皱得像揉过的信纸。上周洗它的时候,洗衣液用多了,晒了三天还留着皂角的香,像你走那天留在枕头上的味道。我把脸埋进去时,听见窗外的雨砸在空调外机上,一声一声,比心跳重。

你总说我蹲在楼梯间的样子像只淋湿的猫。我裹着你的牛仔外套缩在那儿,领口还留着你烟味的余温。那天你加班到凌晨,我抱着膝盖等你,楼道声控灯灭了又亮,亮了又灭,最后我数到三百二十七,手机屏突然亮起来——是你发的“今晚住公司”。牛仔外套的扣子硌得我锁骨疼,我摸了摸,摸到片湿凉,不知道是雨飘进来了,还是别的什么。

后来我开始习惯在不同的窗边待着。阁楼的斜窗能看见远处的山,阴天的时候山是灰蓝色的,像你相册里存的那幅莫奈。我穿米白色高领毛衣靠在那儿,领口勒得脖子发紧,却不敢松——你说过我怕冷,领口高一点,风就钻不进来。可那天风还是从窗缝里挤进来了,吹得我后颈发僵,我摸出手机想给你发消息,输了半天才发现,对话框早就沉到列表最底,上一条是你说“我们都需要点空间”。

厨房的水龙头还在滴水。其实那天是想给你煮碗面的。你爱吃溏心蛋,我打了三次才把蛋黄留在半凝固的状态,可面刚煮好,你发来了分手的信息。我把面放在灶台上,看着溏心蛋慢慢凝住,像我们慢慢冷掉的聊天记录。现在那只碗还在水槽里,水渍在瓷面上晕开圈,我懒得洗,反正下一碗面,也不知道要煮给谁。

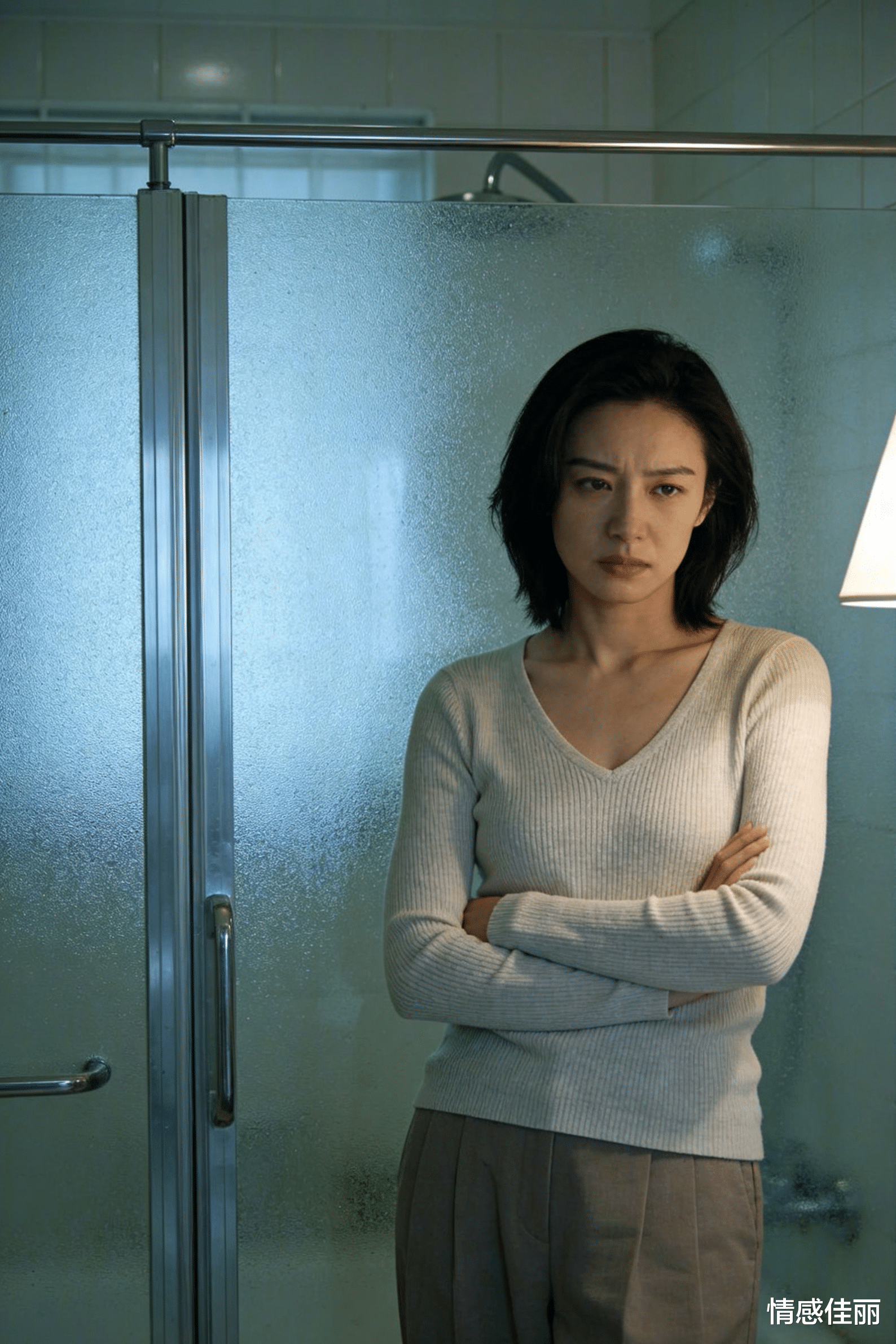

浴室的磨砂玻璃总蒙着水汽。我抱臂站在那儿,其实是刚洗完澡,镜子里的自己头发还滴着水,颈窝的水珠滑下去,没入V领毛衣的纹路里。你以前总笑我洗澡慢,会裹着浴巾靠在门框上等我,说“再慢热水都要凉了”。现在热水烧得很足,我能洗到指尖发皱,可关了花洒之后,浴室静得能听见瓷砖缝里水汽蒸发的声音。

阳台的藤椅是去年秋天买的。我仰着头的时候,光刚好落在下巴的弧度上。那天你说要带我去看海,我把藤椅擦了三遍,等你下班的间隙,在椅垫上绣了半只海鸥。可你没来,海鸥的翅膀永远停在了针脚里。现在夕阳还是每天落,我坐在藤椅上,能看见对面楼的灯一盏盏亮起来,像被人随手撒在黑夜里的星,只有我这扇窗,是暗的。

最后一次见你,是在书房的书架旁。我坐在书桌上,穿你买的真丝吊带,你说那颜色像清晨的雾。你靠在书架边抽烟,烟圈绕着书脊往上飘,落进我后颈的碎发里。你说“我们好像越来越远了”,我摸着吊带的蕾丝边没说话——其实那天我洗了头发,喷了你送的香水,连指甲都涂了你喜欢的裸色,可话到嘴边,只变成一句“哦”。

雨停的时候,天已经亮了。我把所有照片按时间排好,放在床头柜最下层的抽屉里。窗外的麻雀落在空调外机上,啄着凝结的雨珠。我突然想起你以前说,孤单是心里有个洞,风一吹就响。现在我摸着胸口,那里确实空了一块,可风再吹过来,只有沉默的回音。

毕竟这城市太大了,大到一场雨就能把两个人冲散;这房子又太小,小到每一寸空气里,都还留着你的痕迹。我起身去关窗,指尖碰到玻璃上未干的水痕——原来雨早停了,是我自己,还沉浸在潮湿的回忆里。