1951年的寒冬,河南沁阳北风呼啸,几名政府工作人员看着伤残军人名册,瞧着名为宋学义的男子。

这个名字令众人心头一震,难道真是那位在教科书里流传的英雄,是狼牙山纵身跳崖的五壮士之一吗?

为何名震全国的英雄,竟隐姓埋名在这偏僻村庄?又为何身负功勋却甘守清贫?

如果您想知道的,欢迎先点个关注。

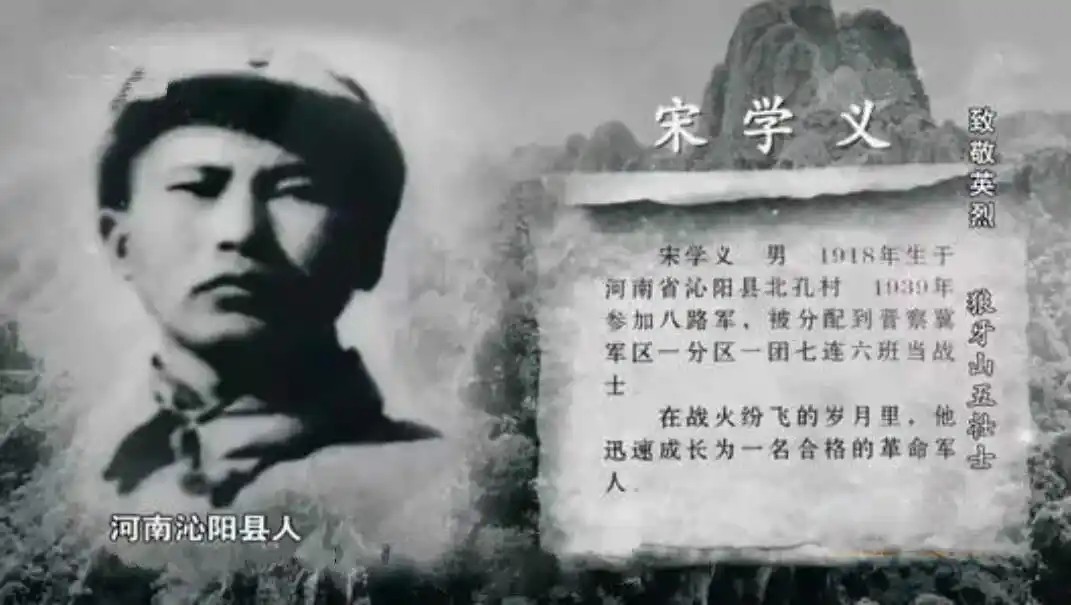

1918年,宋学义就出生在北孔村的贫苦农民家庭,从小就扛起了家庭的重担。

日军发动全面侵华战争,北孔村也没能幸免,村子陷入火海,宋学义的亲人在这场灾难中几乎全遭杀害。

为了躲避日军的迫害,他跟着父亲踏上了讨饭之路,一路上看见百姓流离失所,心中对侵略者愈发仇恨。

1939年,宋学义一家讨饭,到了济源市的王屋山地区,遇到了抗日游击队。

宋学义激动不已,征得父亲同意后,报名参加了八路军,被编入晋察冀一分区一团七连,正式开启军旅生涯。

刚入伍时,宋学义没什么文化,也没接受过系统的军事训练,但他肯吃苦肯钻研,每天练习数十遍,直到动作标准、技能熟练为止。

后来他成了连队里小有名气的神枪手,从一个懵懂的新兵,逐渐成长为一名有勇有谋、能打硬仗的优秀战士。

但真正让他名留青史的,自然是1941年,那场发生在狼牙山上的惨烈战斗。

1941年秋,日军对晋察冀军区发动大规模“扫荡”,企图一举摧毁抗日根据地,消灭八路军主力。

为了保护四万多名群众,为主力部队转移争取时间,组织决定留下少量兵力牵制敌人。

需要面对数倍于己的敌人,稍有不慎就会全军覆没,组织将重任交给了宋学义所在的七连六班。

班长马宝玉带领着宋学义、葛振林、胡福才、胡德林四名战士,承担起掩护大部队转移的重任。

宋学义和战友趁着夜色,在日军必经之路,埋设地雷和集束手榴弹,将狼牙山的地形优势利用到极致。

天刚蒙蒙亮,日军就朝着狼牙山方向进发,宋学义趴在阵地前沿,耳朵紧紧贴着枪柄,仔细听着山下的动静。

当日军进入地雷区时,六班战士迅速出击,随着“轰隆隆”的巨响,地雷和手榴弹在敌群中炸开,日军瞬间死伤惨重。

可日军仗着人多势众,很快又组织起进攻,端着刺刀一步步朝山上逼近。

宋学义和战友沉着应战,躲在岩石后面,等敌人靠近再开枪、扔手榴弹,每一次攻击都精准地打击敌人。

三挺机枪在阵地上喷出火舌,爆炸声此起彼伏,整个狼牙山都回荡着激烈枪炮声。

日军被眼前的阵仗唬住了,误以为遇到了八路军主力,不敢贸然冲锋,只能在半山腰来回徘徊,时不时地朝山上放枪。

战斗持续到下午,日军先后发动了五次进攻,都被他们顽强击退,可弹药也越来越少,形势变得愈发严峻。

马宝玉看着太阳渐渐西沉,判断主力部队应该已经跳出了敌人的包围圈,掩护任务基本完成,于是决定带领大家撤退。

撤退途中,他们来到一处三岔路口,朝北走可以追上主力部队,朝南走则是狼牙山主峰棋盘陀,那是一条三面都是悬崖的绝路。

就在这时,身后传来了日军的脚步声,眼看敌人就要追上来了,那该选择哪条路?

他们心里清楚,如果选择朝北走,日军很可能会顺着,找到主力部队,因此决定往棋盘陀走。

他们知道,这一去,很可能就再也回不来了,但为了主力部队的安全,他们早已将生死置之度外。

日军追到三岔路口,果然犹豫了起来,眼看就要朝北走,宋学义立刻端起枪,瞄准日军指挥官开了一枪。

日军指挥官又惊又怒,下令朝棋盘陀追击,就这样五名战士成功将敌人引上绝路。

棋盘陀的地形极为险峻,战士只能在狭窄的山路上与敌人周旋,弹药很快就打光了,他们就用石头砸。

一块块石头像冰雹一样砸向敌人,又一次击退日军的进攻,可山上的石头终究是有限的,很快,能搬动的石头就被扔完了。

日军又一次发起了冲锋,马宝玉看着身边战友,下令把枪砸掉,武器不能留给敌人。

砸完枪后,马宝玉整理好军装,朝着主力部队的方向,庄重地敬了军礼,高喊着口号,随即纵身一跃,跳下了悬崖。

宋学义看着班长的身影消失在悬崖下,眼中含着泪水,也跟着高喊口号,纵身跳下。

葛振林、胡福才、胡德林相继跳崖,五名战士的呐喊声在狼牙山上回荡,久久不散。

幸运的是,宋学义和葛振林在跳崖时,被半山腰的树枝挂住了,虽然身受重伤,但保住了性命。

两人昏迷很久,醒来时发现躺在悬崖中间的大树上,动弹不得,就在绝望之际,河北易县青年抗日救国会主任余药夫正好路过。

余药夫赶紧把他们救下来,送到附近的棋盘陀古庙,老道人李海忠用古方为他们治疗,两人的伤势渐渐好转。

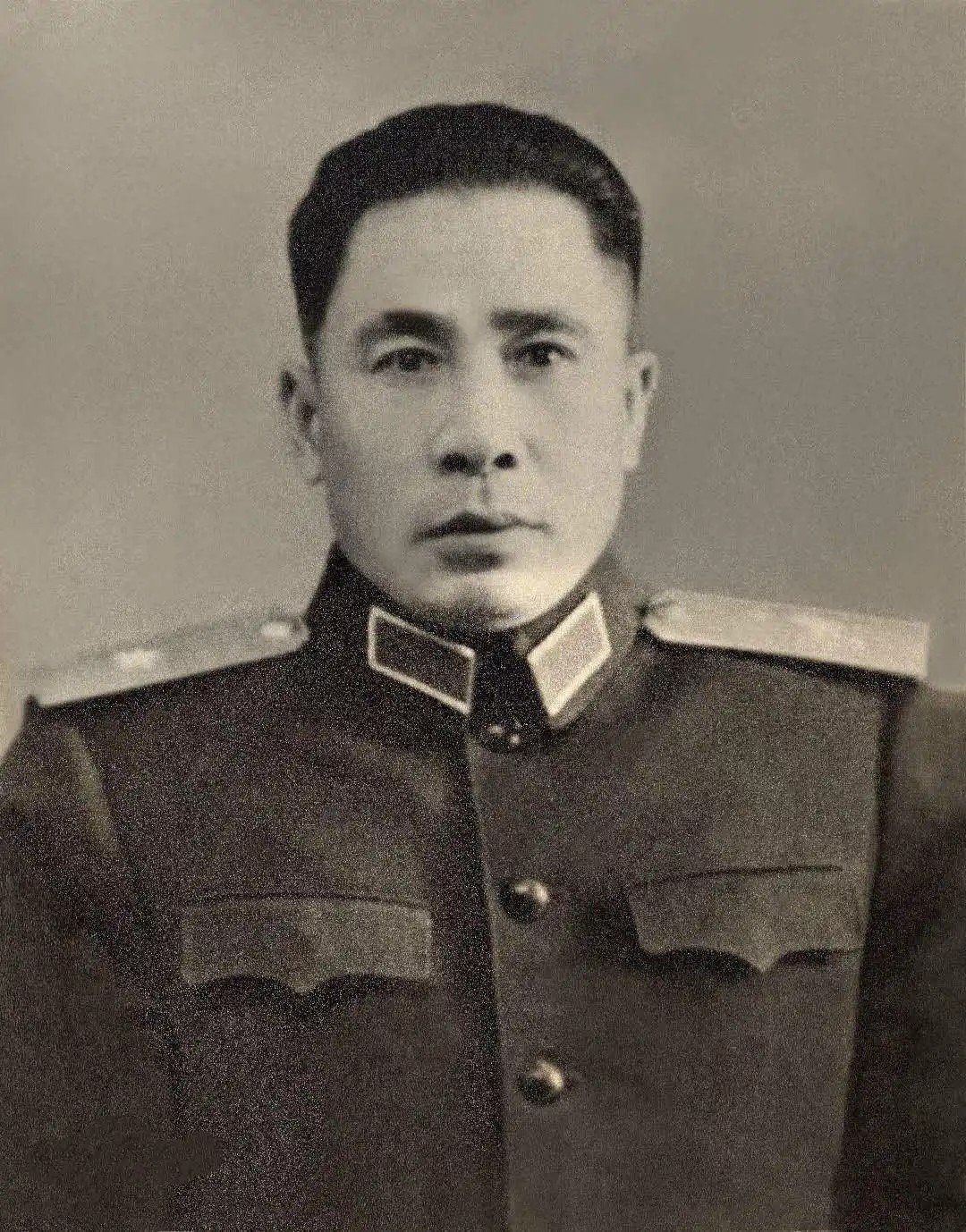

两人伤愈后回到部队,事迹很快就传遍了整个晋察冀军区,甚至传到了党中央。

党中央对狼牙山五壮士的英勇行为给予高度赞扬,两人也受到聂荣臻的亲自嘉奖,成为全国人民敬仰的英雄。

可跳崖时留下的腰伤,却成了宋学义挥之不去的痛苦,因为当时医疗条件有限,腰伤没能得到彻底治疗,时常疼得他直不起腰。

1943年,宋学义被送到抗大学习,可腰伤的反复发作让他难以坚持,只能提前离校。

随后他被调到河北的县大队任副连长,本想继续在战场上为国家效力,可命运却再次跟他开了玩笑。

在一次战斗中,他不小心再次摔伤腰部,旧伤加新伤,身体彻底垮了,他不得不做出一个艰难的决定。

1944年,宋学义转业离开部队,离开并肩作战的战友,落户到河北易县北管头村。

在这里,他遇到了一个姑娘李桂荣,两人相知相爱,1945年结婚,生活虽然平淡,却也温馨。

1947年,沁阳县解放后,夫妻两人回到阔别多年的北孔村,他没有向任何人提及自己曾经的英雄事迹,就连妻子李桂荣也不知道。

儿子宋大保后在学习《狼牙山五壮士》这篇课文时,看到宋学义的名字,问父亲是不是他,但宋学义笑着否认了。

由于宋学义为人正直、勤劳能干,又曾经当过兵,乡亲都很信任他,推举他担任了村农会主任和政治主任。

在宋学义的带领下,村民经过十多年的努力,先后开挖三条排涝河,还有一条灌溉河,彻底解决北孔村的水涝问题。

1960年,宋学义担任村党支部书记后,带领村民致力基础设施建设,还办起村里的福利事业,让北孔村焕然一新。

而宋学义的英雄身份,直到1951年才被重新发现,那是怎么被发现的呢?

那一年沁阳县长李华馨参加会议后,带回一项特殊的任务,就是寻找“狼牙山五壮士”之一的宋学义。

因为党中央一直没忘记这些英雄,想要核实他们的情况,给予相应的优抚。

县委书记张贺兆接到任务后,组织查阅全县残疾军人名单,发现宋学义这个名字,竟然和狼牙山五壮士中的一样。

他不敢怠慢,立刻到北孔村核实情况,恰好遇到从地里干活回来的宋学义。

张贺兆反复追问,宋学义见瞒不住了,才缓缓讲述了当年在狼牙山上的事,拿出聂荣臻为他颁发的荣誉奖章。

直到这时,宋学义才知道,“狼牙山五壮士”的事迹早已传遍全国,自己竟然是全国人民学习的榜样。

张贺兆回到县里后,立刻向县委做汇报,几天后政府召开庆功大会,表彰宋学义的英雄事迹,并向他送上慰问品。

从那以后,宋学义的身份才被知晓,乡亲都没想到,这个每天一起下地干活、带头挖河的村主任,竟然是当年从狼牙山悬崖上跳下来的英雄。

新中国成立十周年之际,宋学义作为“狼牙山五壮士”的代表,受邀进京参加国庆观礼。

在天安门城楼上,他亲眼见证了新中国的繁荣与强大,还受到毛主席的亲切接见,在家中设宴款待。

从北京回来后,宋学义更加努力地投身于家乡的建设中。可长期的劳累和旧伤的反复发作,让他的身体越来越差。

1971年6月26日,宋学义在郑州因病逝世,享年五十三岁,按照他的遗愿,遗体被送回沁阳县,安葬在沁阳烈士陵园。

如今,狼牙山的松柏依然苍翠,北孔村的田野里金黄一片,仿佛在诉说着:

真正的英雄,从来不是高高在上的偶像,而是在危难时刻挺身而出,在平凡岁月里坚守初心的普通人。

看到这儿,您有何感想,欢迎关注留言评论。

参考资料:

【1】中国共产党新闻网.《宋学义:丰碑永存狼牙山》.2015-07-14

【2】中国青年报.《狼牙山壮士宋学义:感染后代参军卫国》.2025-05-24

【3】焦作网.《人民英雄——宋学义》

【4】央视网.《狼牙山五壮士:宁死不屈,视死如归》