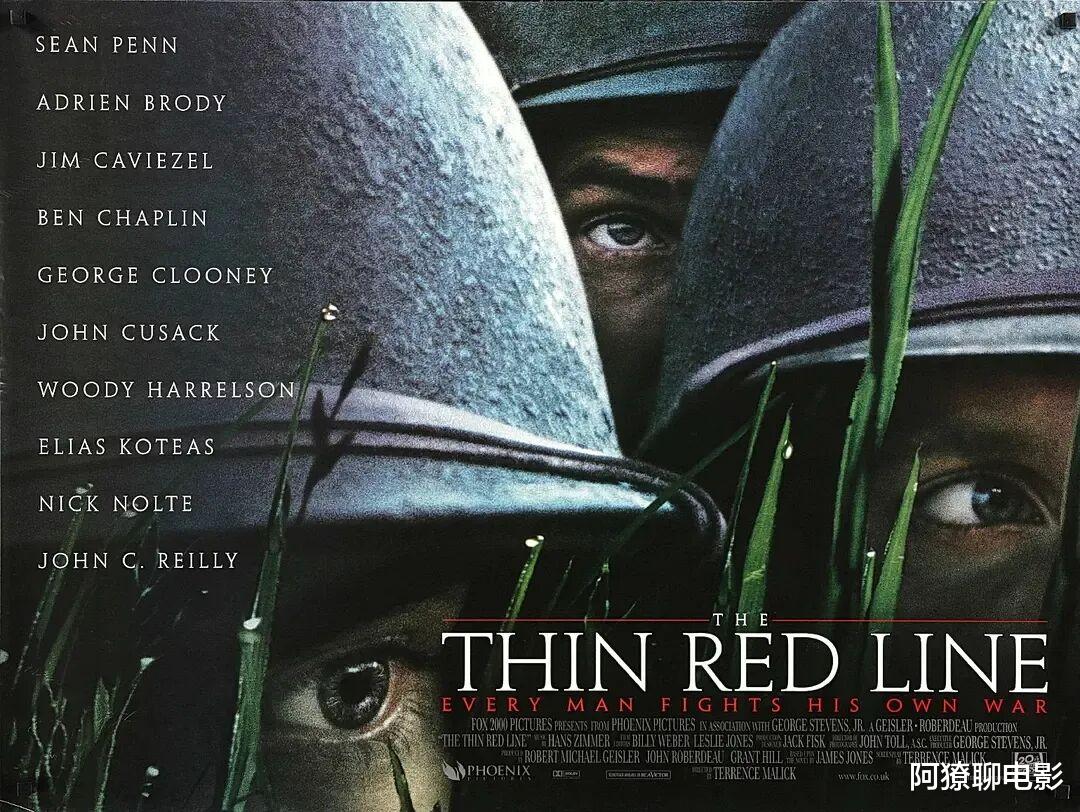

1998年是战争片影迷值得铭记的年份。这一年,两部二战题材的杰作相继问世:一部是斯皮尔伯格导演的反映西线战场诺曼底登陆的《拯救大兵瑞恩》,另一部是由泰伦斯·马力克执导的讲述东线战场瓜达康纳尔岛夺岛战的《细细的红线》。

前者以震撼的战争场面和紧凑的叙事成为票房典范,全球收获4.81亿美元;后者则以哲思风格著称,票房仅收获9800万美元。在次年举行的第71届奥斯卡金像奖上,《拯救大兵瑞恩》获得11项提名并斩获最佳导演等5项大奖,而《细细的红线》虽旗鼓相当地获得了包括最佳影片、最佳导演和最佳配乐等7项提名,最终却未能获奖。这种差异凸显了两部作品不同的艺术追求与市场接受度。

哲学系出身的泰伦斯·马力克(你知道哪些电影导演是哲学专业毕业的么?)选择汉斯·季默担纲配乐,确实出人意料。这位以《狮子王》《勇闯夺命岛》等商业大片配乐闻名的作曲家,与马力克偏好内省、诗意的作者电影风格看似格格不入。然而,《细细的红线》作为马力克作品中唯一带有战争大片气质的影片,确实需要季默那种既能营造宏大场面又不失情感深度的音乐语言。这次合作成为两人职业生涯中唯一一次艺术交汇,却也成就了电影音乐史上的一次非凡对话。

为配合影片的哲思氛围,汉斯·季默一改往日标志性的华丽管弦与强劲节奏,转向更为内敛、空灵的创作路径。他摒弃了传统战争片配乐的激昂与悲壮,转而采用冥想性的音景构建,通过绵延的电子音效与简约的旋律线条,创造出一种类似于自然力量的音乐流动。这种转变不仅体现了季默作为作曲家的可塑性,更精准地服务于马力克对战争、生命与自然关系的哲学思辨。

在《Air》这支曲目中,季默运用了深沉的低音与缥缈的和声,营造出深厚的历史纵深感。音乐如同穿越时空的见证者,冷静凝视着人类永恒的冲突与挣扎。这种独特的历史厚重感使得该曲部分段落被《易中天品三国》栏目引用,作为背景音乐强化历史叙事的庄严感。

《God Yu Tekem Laef Blong Mi》则展现出截然不同的音乐风貌。季默巧妙地融入了南太平洋地区的音乐元素,通过原住民风格的吟唱与简易的节奏型,勾勒出瓜达康纳尔岛特有的异域风情与淳朴生命状态。这种文化元素的运用不仅增强了影片的地域真实感,更通过与战争暴力的对比,强化了导演对“失乐园”主题的探索。

长达9分21秒的《Journey To The Line》是季默配乐艺术的巅峰之作。乐曲以几乎难以察觉的电子脉冲开场,逐渐引入弦乐的微弱震颤,犹如士兵们内心恐惧的细微波动。随着节奏的逐步推进与音量的缓慢爬升,音乐在七分钟左右达到情感爆发点,那种先抑后扬的处理方式完美呼应了影片中士兵们冲向山脊的戏剧张力。正如我在27年前大学期初次观影时的感受,那一片静谧安详突变硝烟弥漫的绿色山坡与这段配乐的结合,成为了难以磨灭的视听记忆。

《Light》是配乐中哲学思考的集中体现。 这首曲子以宁静而深远的旋律线条,表达了在战争黑暗中对人性光辉的追寻。音乐中没有胜利的凯歌,也没有悲怆的哀鸣,而是以一种超越性的视角审视人类的存在状态,这种深沉的内省特质使其被电视剧《风筝》引用,作为烘托角色命运沉思时刻的背景音乐。

《The Coral Atoll》中,季默通过电子合成器模拟管风琴的音色,营造出强烈的宗教氛围。庄重而肃穆的和声进行仿佛是一场为逝去生命举行的无声弥撒,这种音乐上的宗教色彩让人不禁联想到季默后来在《星际穿越》中对管风琴的进一步探索,显示出他音乐思维的一脉相承。

作为终曲的《The Village》,季默通过不协和音的巧妙运用与旋律线的刻意模糊,精准捕捉了战争中的迷失感与悲怆感。音乐既不像传统的挽歌,也不提供明确的情感宣泄,而是保持着一种开放性的沉思状态。

《细细的红线》的配乐在战争片音乐史上具有革命性意义。汉斯·季默突破了类型配乐的既定模式,创造了一种既能承载哲学思考又不失情感温度的音乐语言。这种创新不仅影响了后续许多严肃战争片的配乐方向,也拓展了电影音乐表现复杂主题的可能性。尽管当年在奥斯卡上未能获奖,但这套配乐随着时间的推移,其艺术价值越发被影迷和乐迷所珍视,成为季默创作生涯中一座独特的孤山。