最近几天总是看到家长们讨论用“饥饿疗法”解决孩子的挑食问题无效的内容

比如这位妈妈的感受就很常见,看到宝宝一顿饭只吃几口,最后终于下定决心要饿一饿孩子。

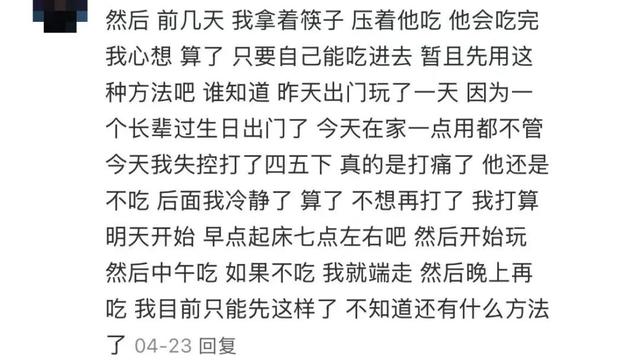

最后自己受不了了,用筷子“押着”宝宝吃饭,效果不好情绪失控打了孩子。

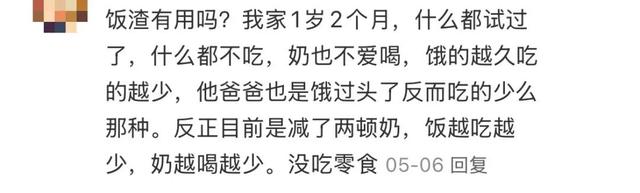

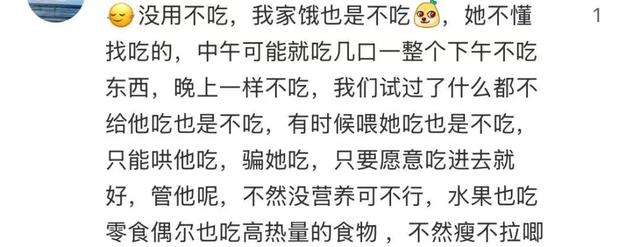

很多家长都说自己用了“饥饿疗法”但是没啥效果,孩子仿佛在“修仙”,即使不吃饭不喝奶,或者一天只吃一点食物,看起来也是一点儿“饿意”都没有,甚至吃得越来越少了。

这是为什么呢?难道孩子真的不饿吗?

今天我们就聊一聊为什么家长采用的“饥饿疗法”失败了。

“饥饿疗法”的本质

我们发现很多家长对“饥饿疗法”的理解是错误的。其实严格来说,“饥饿疗法”这个说法也不准确,容易让家长把“饥饿”当成是一种具有威慑力的“震慑”手段,希望借限制食物供给这种做法让孩子产生“恐惧”,意识到“如果我不好好吃饭,就没有食物,要饿肚子了”进而从行动上主动、足量进食。

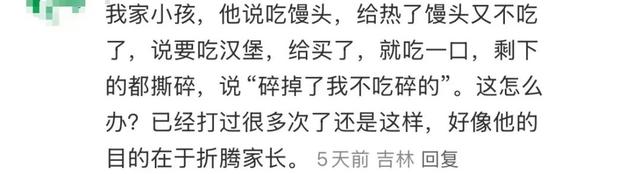

特别是一些家长情绪上很焦虑,从表情、语言和动作上就能看出来,比如有的家长会在开饭前对孩子说:“你再不吃我就不要你了!”、“不吃饭不是好孩子!”、“不好好吃饭今天什么都没有!!”孩子从家长的这些表现中捕捉到这种情绪,很容易将“吃饭”与“获得或失去妈妈的认可”、“避免冲突” 联系起来。一旦家长妥协或家人不配合,偷偷给孩子喝奶吃零食,这种“威慑力”的效果立刻降为0,大一些的孩子比如两三岁左右,则通过家长这种“立威-妥协”的反复中试探到了家长的底线,反过来用“拒绝吃饭”达到自己的目的,从中获得“控制感”。比如下面这位妈妈反馈的情况,就是这个原因:

更多的家庭遇到的情况是宝宝被逼的紧了就吃两口,吃不到不饿就停止。

所以,“饥饿疗法”到底是什么?

准确来说,“饥饿疗法”的“饥饿”是相对于一些家长担心宝宝饿,频繁投喂食物,或零食不限量、奶不限量的行为来说的。通过定时开饭、限制零食和奶,看起来是让宝宝“饿一饿”。但现在越来越多的家长把“饥饿”当成了解决宝宝挑食问题的手段,希望宝宝感受到生理上“饥饿”而对“食物短缺”产生恐惧。为了避免“挨饿的痛苦”,强迫自己快速吃完。

实际上,“饥饿疗法”改为“回应式喂养”更合适。

在《中国居民膳食指南(2022)》中,对回应式喂养做了解释:

在喂养过程中,父母或喂养者应及时感知婴幼儿发出的饥饿或饱足的信号,并做出恰当的喂养回应,决定开始或停止喂养。尊重婴幼儿对食物的选择,耐心鼓励和协助婴幼儿进食,但绝不强迫进食。

随着月龄增加,父母或喂养者应根据婴幼儿营养需求的变化,以及婴幼儿感知觉、认知、行为和运动能力的发展,给予相适应的喂养,帮助婴幼儿逐步达到与家人一致的规律进餐模式,并学会自主进食,遵守必要的进餐礼仪。

父母或喂养者还有责任为婴幼儿营造良好的进餐环境,保持进餐环境安静、愉悦,避免电视、玩具等对婴幼儿注意力的干扰。控制每次进餐时间不超过20分钟。父母或喂养者也应该是婴幼儿进食的好榜样。

简单总结起来就是:不强迫、不追喂、规律供餐、接受孩子决定吃多少。

家长的误区

1、采取“饥饿疗法”解决孩子挑食问题的家庭,最大的误区就是把孩子不好好吃饭和“不饿”划上了等号。

虽然说“饥不择食”确实存在,但在目前物质极大丰富的现代社会,很少有人能体会到“饥不择食”到底是要饿到哪种程度了。

很多家长对孩子对饥饿的忍耐程度感觉到惊讶,孩子能一整天就吃几口饭,喝点儿水,难道真的不饿吗?

简单了解一下人类幼崽的生理发育:

人体肝脏和肌肉储存着糖原,健康孩子即使一餐不吃,身体会优先分解糖原维持血糖稳定,这个过程可以持续几个小时。当糖原消耗到一定程度,身体会启动脂肪分解释放脂肪酸和酮体作为替代能源。孩子体内的褐色脂肪组织比例比成人高,更擅长利用脂肪。当孩子一段时间没有进食,身体会进行调整,比如宝宝玩耍强度可能降低(目前多数孩子户外运动量不足,静态活动多,消耗更少),优先保障生命体征和大脑功能。孩子“精神好、活力足”本身就是身体未进入能量危机状态的证明。

另外,被采取“饥饿疗法”的宝宝多数是长期被家长喂饭而存在一些吃饭问题,家长认为孩子可以自己练习吃饭于是放手,在这个节点家长是最容易产生焦虑的。长期喂饭的弊端就是孩子的注意力并未集中在自己身体的感受变化上,容易忽略身体发出的“饥饿信号”。 饥饿感主要由胃饥饿素引发,饱腹感由瘦素、胆囊收缩素等调节。长期喂饭、零食和奶不限量或少量多次进食会扰乱这些激素的敏感度和分泌节律。

孩子在心理上,对“饥饿感”是没有认知的。

当他们专注于玩耍时,对食物的需求会被暂时忽略。饥饿带来的不适感在投入玩耍时被大脑“屏蔽”了,远不如成人想象中那么“痛苦不堪”。而且孩子对“未来”没有概念,不会像成人那样担忧“下一顿没得吃怎么办”、“会不会营养不良”。孩子只体验和关注当下的感受。因此,在家长焦虑万分时,孩子可能正玩得开心,完全“没事”。

如果家长放手让孩子自己吃饭的时间节点选在了1岁甚至1岁半,这个阶段是孩子自主意识爆发期。当孩子发现“吃饭”是大人极其在意的事情时,就可能通过反复地“拒绝吃饭”、“逃跑”来测试边界、宣告独立、获得掌控感。

一旦家长无法坚持原则,因为孩子不吃饭而焦虑、追喂、妥协时,孩子就意识到:“原来我能用‘不吃饭’控制大人!这太棒啦!” 这反而强化了不吃饭的行为,让吃饭变成一场“权力游戏”,而非满足生理需求。当孩子的挑食问题发展到这种程度,已经不再是孩子进食技巧不足的问题,而演变成了亲子关系、家庭关系都要优先调整,家长的认知先改变,家长的焦虑和“心魔”先消退,再去考虑如何解决孩子的吃饭问题。

2、号称“饥饿疗法”有效的宝宝,本身就不存在严重的吃饭问题

什么?这也是误区?没错。

网络上分享“饥饿疗法”的家长有很多很多,从我们专业的角度来看,大多数表示效果很好的宝宝,都只是因为作息不规律、家长强迫进食、三餐和奶、零食安排不合理这些原因造成的食欲差。只要家长控制零食,增加日常运动消耗、减少唠叨、多变换一些食物的搭配和做法,孩子很快就能改善。

相反,那些说“饥饿疗法”无效的家庭,多数是孩子存在吞咽多咀嚼差、味觉上喜欢甜味、咸味等食物、长期被喂饭未建立自主进餐意识、亲子关系差等比较严重的吃饭问题。即使家长减少零食和奶,只要家长提供的食物不适合孩子,孩子即使饿,想吃,也仍然是咬不断、嚼不烂,咽不下去而拒绝进食。

3、我觉得孩子“应该饿”,他“应该”把饭菜都吃光

“我不要你觉得,我只要我觉得”,这是采取“饥饿疗法”的家长普遍存在的心态。

孩子的行动说明不了任何问题,只有家长认为孩子“饿”,才是真的“饿”,孩子吃几口就不想吃了,不算“吃饱”。

有这种想法的家长非常容易陷入焦虑,尽管理智上知道孩子“饿一两顿不会出大毛病”,但情感上无法承受。看着孩子“不吃饭”,家长脑海中会不由自主地浮现出营养不良、发育迟缓、免疫力下降等严重后果的想象。这种对潜在健康风险的恐惧是极其强烈的。

有的家长对孩子的成长充满忧虑 “万一他真就是那个特例呢?” “万一影响长个子了呢?” “万一饿出胃病呢?” 这种对小概率事件的担忧会无限放大。更多的家长是看到别的孩子“吃得好”,或者听到长辈说“孩子这么瘦小,就是吃得太少”,会加剧家长的焦虑和自我怀疑。

还有的家庭是无法忍受孩子哭闹。当规则变了,吃饭的环境变了,孩子必然会哭闹、抗拒、发脾气。家长听到孩子哭,本能地会心疼、焦虑,想要安抚。很容易将“孩子哭”等同于“孩子受了天大的委屈和痛苦”而妥协。

这些家长性格因素的影响、家庭环境因素的影响、家长的压力等相互叠加,都容易让家长陷入焦虑而迫切希望“控制孩子”。

4、对“快速见效”的执着

我们工作中遇到很多让孩子“饿一饿”但无效的家庭,这些家长有的付出了巨大的努力,比如孩子哭闹忍住不哄不喂,顶住全家人不理解的压力,自己也非常焦虑,在这样巨大的压力下家长通常都希望饿一顿、饿一天就有效果,实际上如果孩子存在一些吃饭问题,再加上前面提到的一些因素共同影响,有这种心理的家长通常饥饿疗法只能坚持三五天,但孩子不仅没有变好,反而更糟。这种“投入没有回报”甚至“情况更糟”的挫败感,会让家长极度怀疑方法的有效性,产生“算了,还是喂吧,至少能吃进去”的念头。

5、不能正确解读孩子的非语言信息

这种情况多见于主要喂养人不是父母,孩子平常靠老人、保姆照顾,家长在周末或假期陪伴孩子的家庭。

因为平常照顾孩子的时间少,无法及时捕捉到孩子的表情、动作这些非语言动作传递的信息,或者即使看到了,也不能正确解读,而误解孩子。

最常见的就是孩子吃了几口不想吃了,头扭向一边,家长不理解,无法判断孩子是“吃饱了不饿了”还是“挑食”,再比如宝宝吃了几口食物开始用手抓捏食物,家长看到宝宝一直抓食物不往嘴里送,于是判断孩子是不想吃了,在玩食物。

一些建议

“饥饿疗法”解决孩子的吃饭问题,本质上还是帮助家长回归回应式喂养,不强迫进食。这其中的关键是——家长能及时、正确识别孩子的饥饱信号并及时回应。能正确理解孩子的表情、行为动作背后要传递的信息。

家长理解“吃喝是本能”没错,但不要忽略环境对本能的影响。如果孩子随时能获得零食、水果、奶,他的“饥饿感”阈值会被提高,到了正餐时间自然不饿,本能就不会驱动他去好好吃正餐。

“饿一饿”不是单纯的不给饭吃。它需要家庭成员从环境、食物、餐具、气氛甚至亲子关系的全面配合:

彻底减少甚至取消正餐之间的零食(尤其是高糖高能量的)和过量奶。 只提供水。

保证充足的运动量,消耗能量,自然产生饥饿感。

营造良好的就餐环境: 固定地点比如餐椅、固定时间吃饭,环境安静无打扰,不提供玩具和电子产品。

提供适合宝宝目前吞咽-咀嚼过渡阶段的食物。

设定合理的就餐时间,一般30~40分钟比较合适,时间到了就收走(收走之前询问孩子吃饱了没有,如果还要继续吃,可以延长10分钟),不强迫不哄骗。

准确判断孩子挑食的原因:

“饿一顿”、“饿几天”只适合那些因为家长不限制零食和奶,超量喂养导致宝宝饥饿感不强烈的家庭。也就是孩子能吃,有进食的能力(尽管这种能力比较弱,但只要家长给机会还是能慢慢吃完,吃饱),孩子的吃动不平衡影响食欲。

如果家长饿几顿效果不明显,那么就要考虑孩子是否存在吞咽多咀嚼差、进食技巧不足、家长提供的食物超出孩子能力、一日三餐过于单一等技能方面的问题。这种情况单靠饿几顿、饿几天是不行的,需要从环境、餐具、食物的搭配、烹饪方式、家长的喂养细节等多方面综合调整才能解决问题。

家长做好心理建设:

要意识到健康的、能自由活动的孩子,在食物充足的情况下,绝不会长期饿着自己。 一两顿甚至一两天吃得少,只要精神好、活力足,不必恐慌。生长发育是看长期趋势。

理解改变需要时间和反复,初期“恶化”是正常现象,是孩子在试探底线。坚持就是胜利。

不追求每顿吃得多,而是培养健康的饮食习惯和自主能力。这是为孩子一生的健康奠基。

有时家长不要期望几天就见效。关注过程中的微小进步。一个好习惯的建立和巩固,需要3~4周的时间。