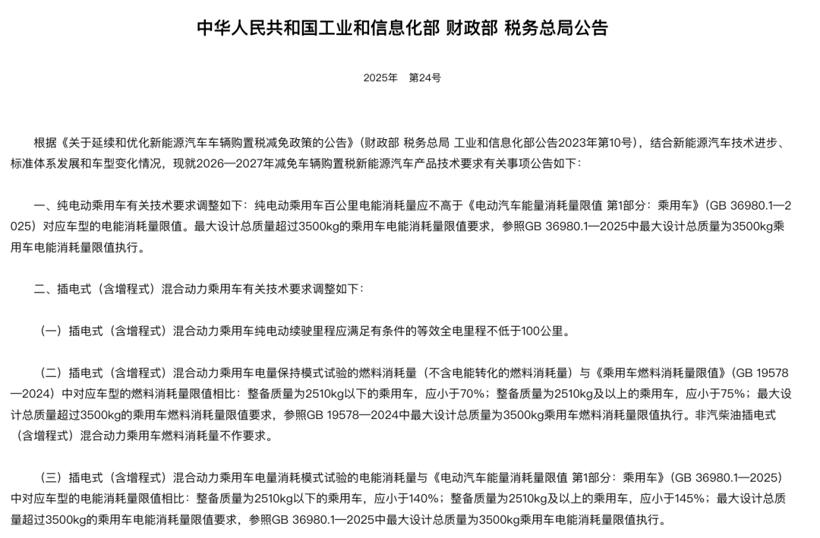

距离2026年越来越近了,届时中国新能源汽车市场也会迎来一个新的转折点。按照此前工信部、财政部与税务总局联合发布的公告。从2026年1月1日起,已经施行了十一年的新能源汽车购置税免征政策会调整为"减半征收",并且每辆新能源乘用车最高减免额度不超过1.5万元。

从2014年9月就开始的新能源免购置税政策,这些年也算为新能源汽车市场起到了巨大的推动作用。如今政策退坡,对于消费者和整个行业来说,都会产生巨大的影响。

购置税算账:晚买一年,多花多少钱?

对咱们普通消费者来说,购置税政策调整最直接的影响就是购车成本的变化。根据现有政策,购买新能源汽车可享受购置税全额免征,而到2026年,消费者将需要承担一半的购置税。

具体来说,购置税计算公式为车辆不含税价乘以10%再乘以50%,但每辆车减免税额最高不超过1.5万元。这意味着,购买一辆售价20万元的新能源汽车,明年起将需要多支付约1万元的税款。而对于售价30万元以上的车型,由于减免额度封顶,需要实际支付的购置税会更多。比如购买40万元的车型,原本免征的2.5万元购置税在减半政策下,还是需要缴纳1万元的购置税。

那如果今年订了车,但是交付日期到2026年了怎么办?岂不是要白白多掏一笔钱?

那倒也别太担心,最近有不少车企都推出了"兜底"政策,承诺为消费者承担购置税退坡带来的差额。比如蔚来汽车在全新ES8的发布会上就宣布,2025年底前完成锁单的用户,如因车企原因需在2026年交付,可享受最高1.5万元的购置税补贴。

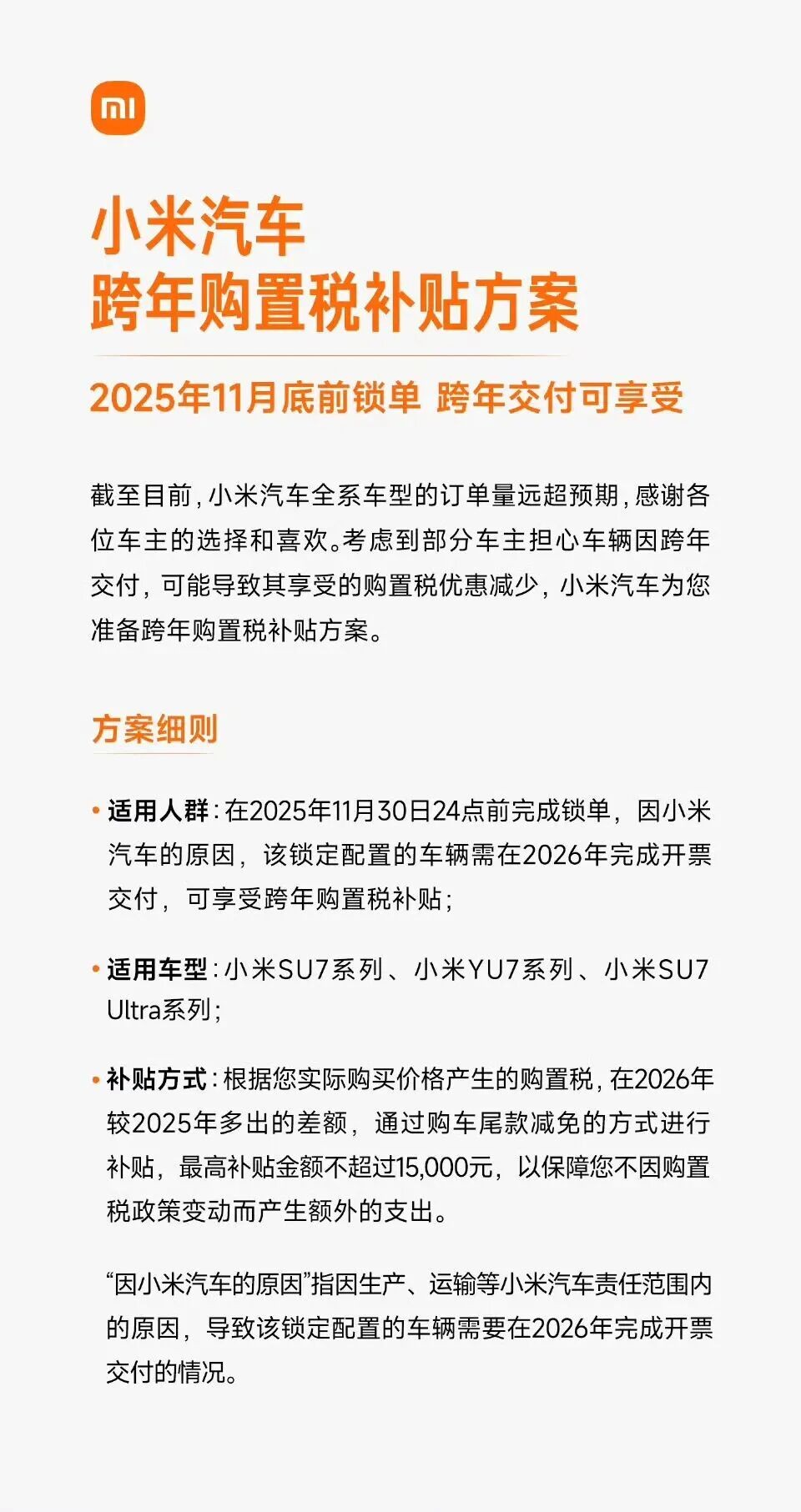

理想汽车也针对i6车型推出了类似的方案,小米汽车则为11月底前锁单的用户提供跨年购置税补贴。极氪、深蓝、智界等品牌也纷纷加入这场"兜底"大战,通过尾款减免或补贴券等形式缓解消费者的购车焦虑。

这些“兜底”政策的推出,也在一定程度上稳定了市场情绪。据乘联分会数据显示,今年9月新能源乘用车零售销量达129.6万辆,同比增长15.5%,渗透率提升至57.8%。有分析认为,购置税政策调整的预期促使部分消费者提前了购车计划。而对于那些选择在明年购车的消费者来说,了解各品牌的兜底政策就很重要了。不同品牌的承诺内容和时限各不相同,尤其是交付慢的品牌,更需要仔细对比,才能做出最有利于自己的选择。

技术门槛提升:插混车型面对续航突围

除了购置税调整,新政策对新能源汽车的技术要求也有明显提高。根据公告,插电式混合动力(含增程式)车型的纯电续航里程需要不低于100公里,才能享受购置税减免。这一规定对10万元级别的插混市场造成了较大冲击。例如,比亚迪宋家族部分版本、吉利银河L7等车型的纯电续航此前都有低于100公里的车型,未来可能无法享受政策优惠,年底前抓紧清一波库存才是要紧事。

除了抓紧清理库存,调整产品结构也很重要。比如比亚迪最近的几款新车都在提升电池容量,把入门版本的纯电续航提升到100公里以上,满足新规要求。与此同时,增程式车型也迎来“大电池”趋势。理想、问界等品牌在新一代车型中普遍搭载更高容量的电池组,纯电续航普遍突破200公里。另外零跑D19的纯电续航直接来到了500公里,比不少纯电车的续航都要长。

从另一方面来讲,这也在体现出政策对产品的引导作用。要知道新能源汽车市场发展初期,有部分车企就是靠低续航车型抢占低价市场的,但未来的大趋势就是技术创新和能效提升。而对于消费者而言,续航门槛的提高意味着未来插混车型的使用体验回进一步优化,长期来看是利好;但对于部分中小车企,技术升级带来的成本压力可能会带来更多的风险。

政策调整是否需要过渡期?

购置税新政的正式实施的时间选定在2026年1月1日,但这个时间节点在行业内引发了不少讨论。长安汽车董事长朱华荣此前就在世界新能源汽车大会上直言,政策在年末年初突然切换,可能导致消费者集中在今年年底购车,造成市场需求"脉冲式"爆发,随后又出现"断崖式"下滑。这种剧烈波动不仅打乱了车企的生产计划,还可能引发过度压库、价格战加剧等行业乱象,对产业链的稳定运行构成威胁。

按照以往的经验,这样的事情确实没少发生。比如2022年新能源汽车补贴退坡前,就出现过抢购潮,而随后的几个月销量就迎来大幅回落。这种因为政策变动产生的市场波动,不仅影响车企的正常经营,也会给供应链带来压力。在年底冲量阶段,整车厂对电池、芯片等零部件的订单会急剧增加,给上游供应商带来巨大产能压力;而当需求高峰迅速退去,此前为应对高峰而扩充的产能又将面临过剩风险。朱华荣也因此建议,政策调整应该设立过渡期,比如从2026年3月起逐月调整税率,以平滑市场波动,给予产业链足够的缓冲时间。

不过,也有观点认为,明确的时间节点能倒逼车企加快转型。从目前各家企业的应对来看,蔚来、理想等头部品牌已经展现了较强的市场应变能力。此外,随着新能源汽车渗透率稳步超过50%,行业确实需要从政策驱动转向市场驱动。不过经过多年的经营,新能源汽车产业其实已经具备了一定的抗风险能力,尽快回归市场化竞争,倒也不是件坏事。

结语

新能源汽车购置税新政即将落地,消费者需在购车成本与技术升级之间权衡,车企则需在市场争夺与利润压力之间寻找平衡。无论是购置税算账、续航门槛提升,还是政策节点之争,都反映出中国新能源汽车产业正从“政策哺育”走向“市场自立”。对于消费者而言,抓住2025年最后的免税窗口,或是选择信任车企的兜底承诺,均需根据自身需求谨慎决策;而对于行业而言,唯有通过技术创新与成本控制,才能在政策退坡后持续赢得市场。