西安的五月,阳光穿过回民街的砖雕门楼时已带着几分灼热。孜然与羊肉的香气在巷道里蒸腾,穿汉服的姑娘举着石榴汁从青石板上跳过,银饰店的伙计用锤子敲打着铜壶,叮当声里混着游客的惊叹。我拐进化觉巷时,身后的喧嚣突然像被一堵无形的墙隔开——灰瓦覆顶的照壁前,几位戴白帽的老者正坐在槐荫下聊天,竹椅旁的铜壶冒着热气,时光在这里忽然慢了半拍。

照壁高约六米,青砖砌成的须弥座上,“道法参天地”五个砖雕大字被磨得发亮。穿蓝色长袍的阿訇走过时,袍角轻轻扫过基座上的卷草纹,那些历经明清风雨的纹路里,似乎还藏着盛唐的月光。照壁对面是五间楼,木质格扇门半开着,能看见里面陈列的《古兰经》手抄本,泛黄的纸页上,阿拉伯文与汉字注释并列而行,像两条并行千年的河流。

绕过照壁,眼前忽然开阔。三开间的牌楼式大门上方,“化觉巷清真大寺”的匾额被阳光镀上金边。门簪上的“清真”二字虽经修缮,仍保留着明代的笔意——横画细如游丝,竖画却顿挫有力,像极了穆斯林信徒叩拜时的庄重姿态。门框两侧的砖雕值得细品:一边是牡丹缠枝,花瓣边缘的锯齿纹清晰可辨;一边是葡萄藤蔓,颗粒饱满的果实间竟藏着一只振翅的蝴蝶,这种将植物与动物纹样结合的手法,在中式古建筑中并不多见。

跨进大门,便进入了第一进院落。迎面而来的“省心楼”让我驻足——两层三檐八角攒顶的建筑,乍看像是江南的钟楼,檐角却微微上翘,如新月初升。蓝色琉璃瓦在阳光下泛着幽光,屋脊两端的鸱吻不是常见的龙形,而是化作卷云状,顶端隐约可见新月造型的装饰。楼内木梯陡峭,扶手上的包浆温润如玉,很难想象,千年来有多少宣礼者曾踩过这些台阶,在楼顶唤出“邦克”声,让声波掠过坊巷的青瓦,唤醒沉睡的黎明。

第二进院落的“玉带桥”是个惊喜。汉白玉栏杆上雕刻的不是传统的龙凤,而是梅兰竹菊四君子,每朵花都有七八层花瓣,叶脉纹路清晰可数。桥下并无流水,却用鹅卵石铺出蜿蜒的“水纹”,这种“无水胜有水”的造园手法,暗合了伊斯兰文化中对“天园”的想象。桥两侧的碑亭里,明嘉靖年间的《重修清真寺碑记》与清乾隆御笔的“救建”碑并存,汉字碑文里不时出现“穆罕默德”“天房”等词汇,像一串特殊的密码,记录着文明对话的轨迹。

第三进院落是整个寺院的核心。东西向的“凤凰殿”宛如展翅的大鸟,单檐歇山顶的正脊上,砖雕的牡丹与忍冬纹层层叠叠,中央的火焰宝珠纹格外醒目——这种源自波斯的装饰元素,与中国传统的吉祥纹样完美融合。殿前的月台宽敞平整,青石板上的防滑纹路被磨得发亮,据说主麻日时,数百名信徒会在这里排班礼拜,鞋底与石板摩擦的沙沙声,曾是巷子里最独特的晨曲。

第四进院落的“藏经楼”带着几分神秘感。木质楼梯通向二楼的藏经室,栏杆上的几何纹样让我想起摩洛哥的马拉喀什——那些由六边形、八边形组成的图案,既符合伊斯兰艺术中禁止偶像崇拜的原则,又暗含“无限”的哲学意味。楼下的展柜里,一本清代的《天方性理》抄本静静躺着,泛黄的纸页间,阿拉伯文的《古兰经》章节与朱熹的理学批注隔行书写,这种跨文明的对话,在十八世纪的长安城里,该是何等的奇景。

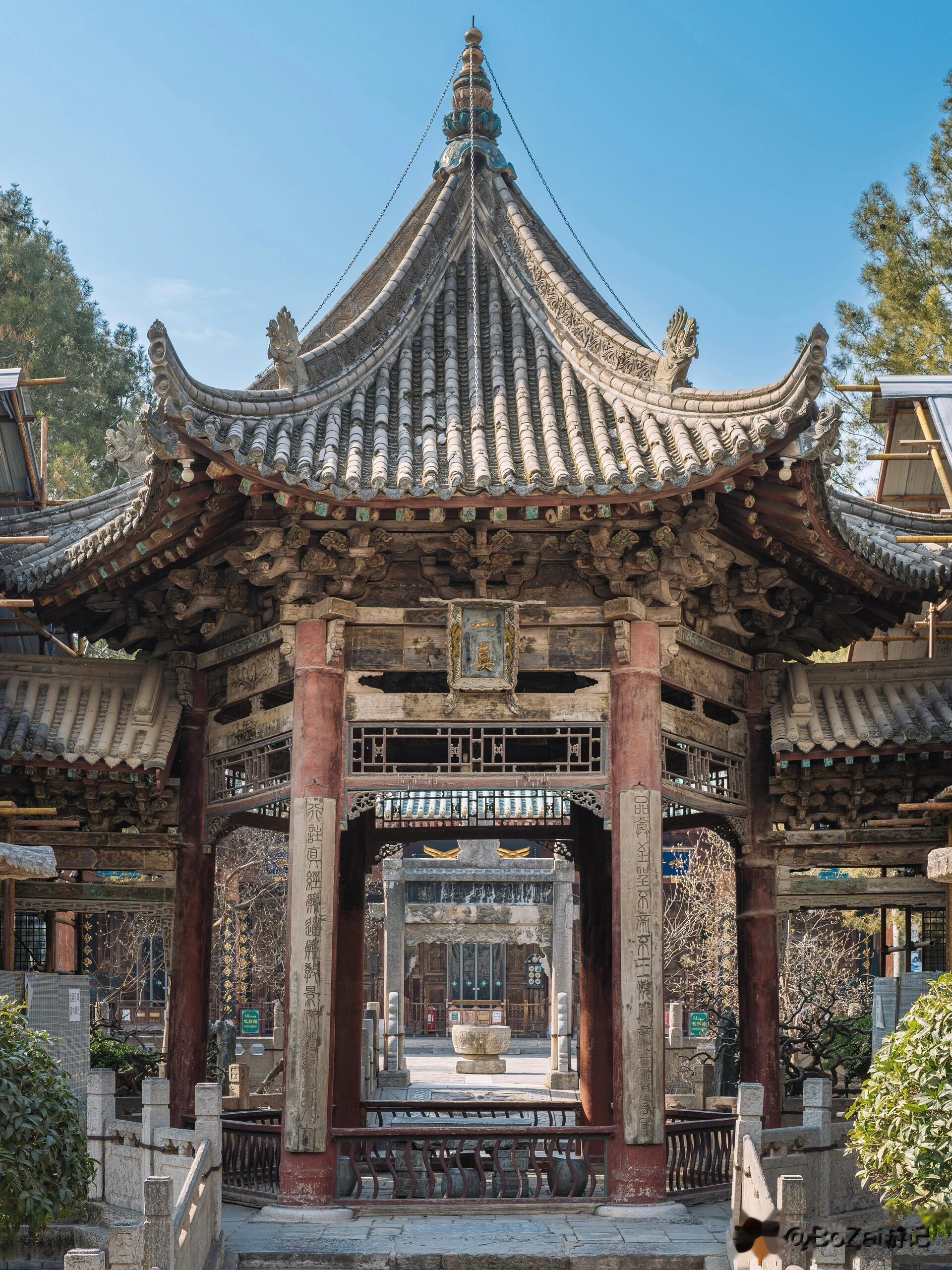

第五进院落最是幽静。“一真亭”像一枚精致的印章,落在青石板铺就的庭院里。六角攒顶的亭子三面环廊,檐下的木雕花板上,葡萄、石榴、葫芦等果实纹样密集排列,每颗果实都雕刻得棱角分明,仿佛能挤出汁水来。亭中石桌上的棋盘刻痕清晰,据说过去阿訇们常在此处对弈,落子声与宣礼声交织,构成了寺院里独特的韵律。

在化觉巷清真大寺,最让人惊叹的是无处不在的装饰艺术。礼拜大殿前的砖雕照壁上,“月藏松柏”的图案堪称一绝:一轮圆月藏在松枝间,月光透过针叶洒在柏树上,形成斑驳的阴影。仔细看,松针是用青砖逐片雕刻后拼接而成,每片针叶的尖端都微微上翘,仿佛被夜风吹动。这种将自然景象抽象化的手法,既符合伊斯兰艺术的审美,又带着中国文人画的写意精神。

大殿内的木构更是一绝。十二根红漆明柱支撑起宽敞的空间,柱身虽无华丽雕刻,却在柱头处做了特殊处理——卷云纹与仰莲瓣结合的造型,像是给柱子戴上了一顶华丽的冠冕。梁枋间的“雀替”尤为精彩:有的雕刻成展翅的凤凰,尾羽上的翎眼纹清晰可见;有的化作缠绕的藤蔓,叶片边缘的锯齿纹细如发丝。最妙的是“平綦”(天花板)上的图案,每个方形藻井里都绘有不同的几何纹样,金色的线条在深红色的底色上流动,远远望去,仿佛星空倒悬。

值得注意的是,整座寺院里没有任何动物的具象雕刻,就连常见的龙纹也被抽象为“海石榴纹”或“卷草纹”。但在礼拜大殿的“米哈拉布”(朝向麦加的壁龛)周围,却出现了罕见的“二龙戏珠”木雕——两条龙的身体化作卷云,龙珠则是一颗燃烧的火焰宝珠。这种巧妙的变形,既遵守了教义,又满足了中国传统的吉祥寓意,让人不得不佩服工匠的智慧。

离开寺院时,晨祷的钟声恰好响起。一位阿訇登上省心楼,手持铜铃轻轻摇动,清脆的铃声穿过五进院落,惊醒了檐角的鸽子。阳光穿过礼拜大殿的格扇窗,在地面投下菱形的光斑,几位信徒正在殿内铺拜毯,蓝色的长袍在光斑中若隐若现。

走出化觉巷,回民街的喧嚣再次涌来。卖甑糕的大爷掀开笼屉,白色的蒸汽里混着枣香;染着蓝紫色头发的女孩举着手机直播,身后的肉铺老板正用 Arabic 与外国游客交流。回头望去,清真大寺的飞檐在民居的屋顶间若隐若现,刚才在寺内看到的砖雕牡丹,此刻竟与街边店铺的铁艺花窗遥相呼应——原来千年的时光从未真正远去,它只是化作了照壁上的一道纹路、门簪上的一笔横画、晨风中的一声铃响,悄悄藏在这座城市的血脉里。

有人说,西安是一本打开的史书。而化觉巷清真大寺,就是书中夹着的一张泛黄的笺纸——上面用两种文字写着同一个词:对话。当我们在钢筋水泥的城市里感叹文化断层时,不妨来这里走走,触摸那些被岁月磨亮的砖雕,听听晨祷声与市井喧嚣的和鸣。或许会明白:真正的文明传承,从来不是博物馆里的标本,而是像这样,在烟火气里活着,在碰撞中生长,在时光里静静流淌。