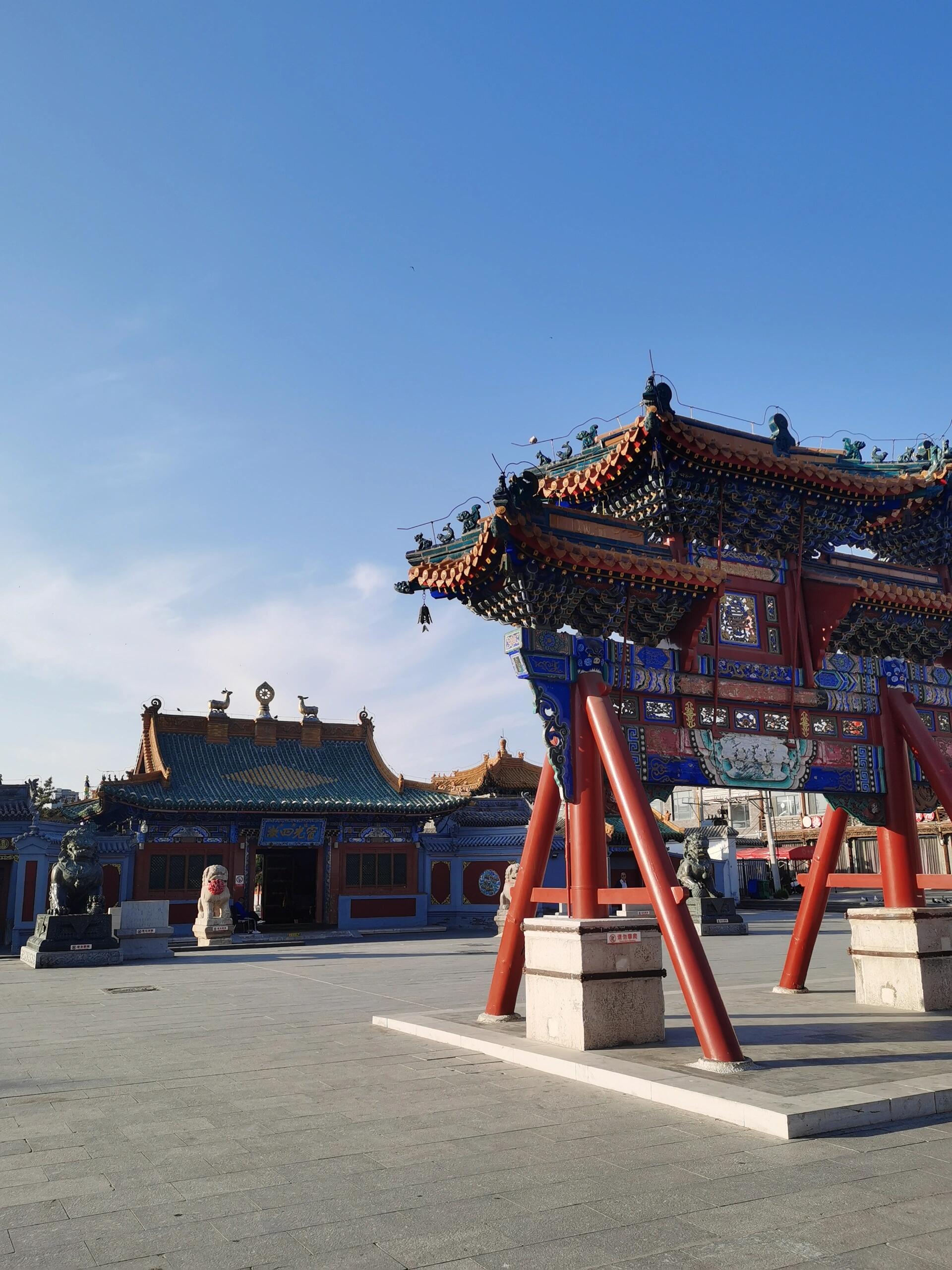

呼和浩特的街巷里,席力图召的白塔总先撞入眼帘。这座始建于明代的藏传佛教寺院,没有刻意躲在深巷,反而大大方方地立在城市肌理中,用鎏金经筒的微光与琉璃砖瓦的艳色,在钢筋水泥间撕开一道通往过去的缝隙。走进寺院,踩过被岁月磨得发亮的石板路,才惊觉那些被轻描淡写的“精美”二字背后,藏着多少惊心动魄的工艺密码。

穿过天王殿,大经堂的鎏金铜瓦在阳光下晃得人眯起眼。这是席力图召的核心建筑,单檐歇山顶的轮廓带着汉式建筑的端庄,却又被藏式风格的装饰彻底颠覆。檐角没有常见的飞檐翘角,而是平直地伸出,末端缀着铜制风铃,风过时发出清越的声响,像是某种古老语言的吟诵。最震撼的是屋顶的鎏金饰件,法轮、宝幢、摩羯鱼造型夸张,表面的錾刻纹路细密得能映出人影,工匠们用传统的火镀金工艺,将黄金与汞的合金反复涂抹烧制,历经数百年仍泛着冷冽的光泽。凑近细看,还能发现鎏金层下隐约透出的铜绿,那是岁月在奢华表面留下的真实印记。

绕到大经堂侧面,整面墙壁成了琉璃艺术的舞台。黄绿相间的琉璃砖瓦拼出八宝纹样,法螺、宝伞、金鱼在阳光下流转着不同的光泽。不同于中原琉璃的温润含蓄,这里的琉璃釉色浓烈到近乎张扬:深绿如阴山的松林,明黄似草原的朝阳,砖面特意保留的颗粒感让图案有了浮雕般的立体感。工匠们采用“套色琉璃”技法,先在素胎上绘制图案,再分层施釉烧制,每一块砖瓦都是单独的艺术品。更妙的是墙角的琉璃鸱吻,兽头的鬃毛向上翻卷,口中衔着火焰宝珠,既有藏式建筑的雄浑,又带着蒙族图腾的野性。

推开经堂木门,彩绘的世界扑面而来。梁枋、天花板、柱身被密密麻麻的图案覆盖,却没有丝毫杂乱。藏传佛教特有的曼陀罗纹样占据中心位置,红、蓝、绿、金四色层层晕染,几何线条精准得如同用尺规丈量过。工匠们用矿物颜料混合动物胶绘制,朱砂的红历久弥新,石青的蓝带着金属冷感,连最细小的线条都能看出运笔的顿挫。更令人称奇的是柱头的装饰,八棱形木柱上,缠枝莲纹沿着柱身盘旋而上,每片莲叶的脉络都清晰可见,而叶尖处突然冒出蒙族特有的云纹图案,这种汉藏纹样与蒙族元素的碰撞,在别处着实少见。

席力图召的建筑艺术,本质上是一部蒙汉藏交融的立体史书。寺院始建于明万历年间,三世达赖喇嘛曾在此讲经,因此建筑布局遵循藏传佛教规制,却又大量采用汉族木构建筑的营造法式。大经堂的梁架结构完全是抬梁式木构架,这是中原建筑的典型特征,而内部的经幡、唐卡陈设又充满藏地风情。在一处不起眼的配殿里,还能看到清代增建的部分,青砖墙上的砖雕图案融合了蒙古族的犄纹与汉族的卷草纹,连工匠署名都同时出现了蒙、汉、藏三种文字。

这些交融并非刻意为之。在明清时期的呼和浩特,这里是草原丝绸之路的重要节点,不同民族的工匠、画师、信徒在此相遇,技艺与审美自然流淌、相互浸染。就像大经堂外墙上的砖雕,既有藏传佛教的吉祥结图案,又能找到汉族传统的“暗八仙”纹样;鎏金经筒的造型源自西藏,表面的缠枝牡丹却是中原审美。这种看似随意的混搭,实则是无数次文化碰撞后达成的默契。

站在经堂前的广场上,听着僧人们诵经的低语,看着琉璃砖瓦在风中闪烁,突然明白席力图召的魅力所在。它不是某一种文化的复刻,而是将蒙、汉、藏三种基因揉碎重塑,创造出独一无二的艺术形态。那些艳丽的琉璃砖瓦,不是为了炫耀奢华,而是草原民族对色彩的热烈表达;精美的鎏金饰件,也并非单纯的装饰,而是宗教信仰的物质化呈现。当现代游客惊叹于它的美时,或许未曾想到,每一处细节都凝结着不同民族工匠的智慧,每一道裂痕都记录着几百年的风雨变迁。

离开时,夕阳给白塔镀上一层暖红,鎏金经筒的影子拉长在琉璃砖地上。席力图召依然安静地伫立在城市中央,它的艳丽与古朴,它的交融与冲突,早已超越了建筑本身,成为解读北方民族文化密码的钥匙。在这里,没有哪种风格是绝对的主角,每一种艺术元素都在对话中获得新生,正如草原上的风,裹挟着不同方向的气息,最终吹成独特的风景。