我想,每个人的心里,都藏着一个江南。它或许是戴望舒笔下的雨巷,也或许,是秋风里那一抹横行霸道的蟹香。

秋意已入醇境,姑苏城正毫无保留地释放着它最绚烂的华彩。天平山的枫叶已层林尽染,道前街的银杏正铺就一地碎金。梧桐落下的,也不再是羞怯的金边,而是一封封铺满小巷的、写给江南的信笺。

古人说“秋风起,蟹脚痒”,这痒,是江南刻在血脉里的时令召唤,是每一个为生活奔忙的你我,心底最诚实的蠢蠢欲动。与其隔着屏幕想象,不如即刻出发,去源头赴一场秋日的约会。

我们把车驶上那条被唤作“美人腿”的长堤。多风流的名字,像一支玉簪,轻巧地探入阳澄湖的万顷烟波里。一边是湖光潋滟,一边是阡陌纵横,风从车窗涌入,带着水草与泥土的清芬,温柔地为我们洗去一身尘嚣。

如今的阳澄湖,早已不满足于只用一道硬菜来款待食客。一条被精心打造的“味觉公路”,正成为这片水域的新名片。它以大闸蟹为圆心,串联起湖岸线上散落的明珠,构成了一幅流动的风味版图。

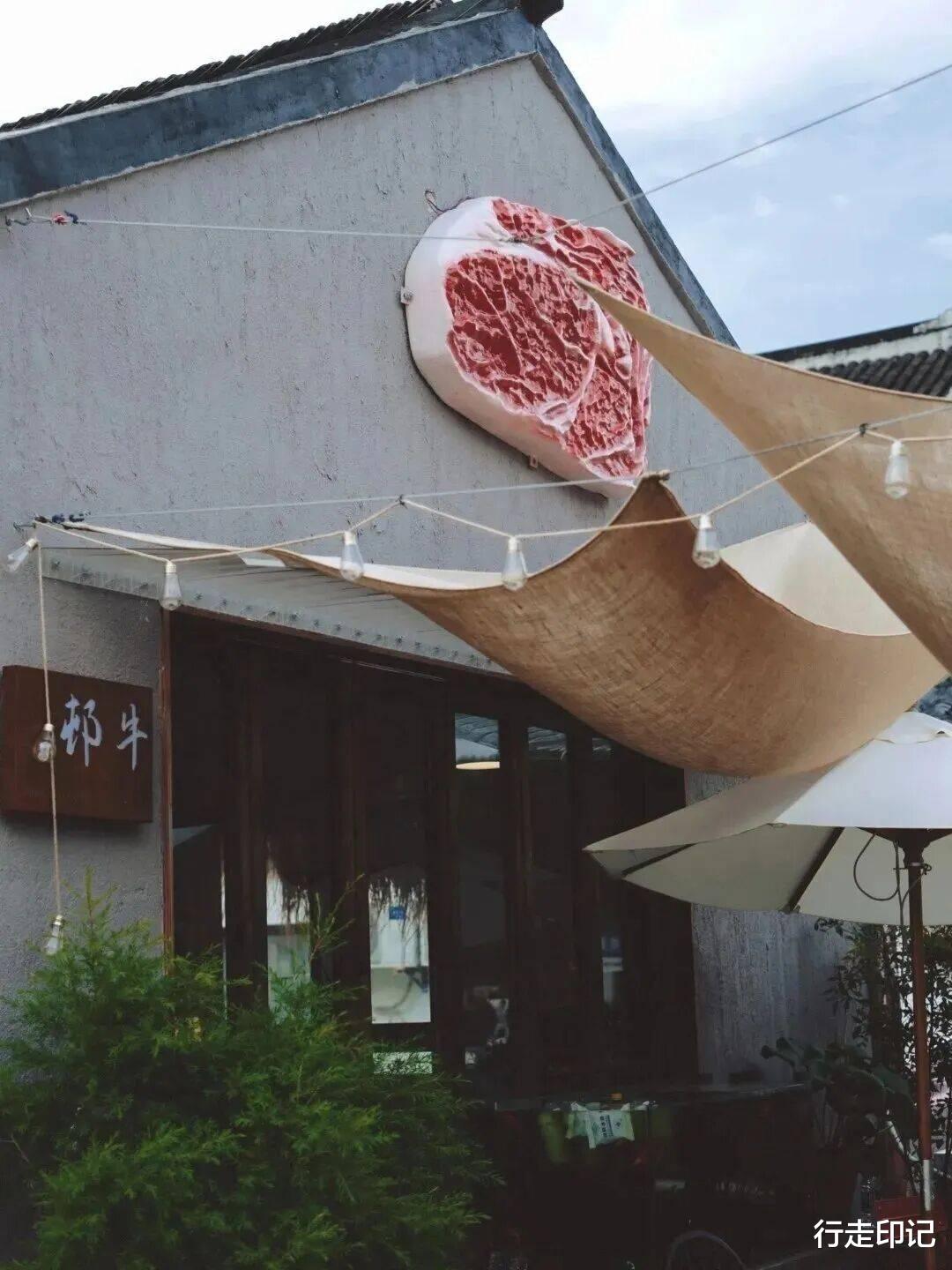

而点缀在这条公路上的,便是一座座由老屋改造、充满个性的主理人店铺。 秋阳斜照,清水村的街巷被染成温润的琥珀色,木门微敞,仿佛在轻声邀约。茉莉咖啡馆的檐下,风铃轻响,一缕手冲的焦香混着湖风,在巷口打了个旋;不远处的后院窑烤面包店,炉火正旺,刚出炉的欧包麦香浓郁,引人驻足;而在澄林路上,一块巨型肉排标牌格外惹眼,主理人善扣和陶陶曾是全球牛肉贸易的行家,如今他们把世界的好肉带进水乡,自信地说:“我们不需要营销,来吃过一次就知道。”

这些主理人,像一群秋天的候鸟,从城市飞来,在阳澄湖畔筑巢。他们不为逃离,而为抵达——抵达一种更真实、更丰盈的生活。就像茉莉咖啡馆的主理人赵红说的:“最初只是想跟着心走,做点喜欢的事情。”他们用热爱作笔,在湖畔的空白页上,写下了一首首关于理想的散文诗,深深扎根,让热爱在泥土里开出花来。

这条公路的精彩,更是一场通往诗意生活的旅程。在野鸭子露营基地,孩子们蹲在浅水边,指尖轻触观察箱里游弋的小虾;在小犀营地,他们在研学中亲近自然,比书本更深刻。而在临湖的墨陶绘陶艺馆,暖黄的灯光下,稚嫩的指尖将泥土塑成玉兔圆月,在创作的喜悦中,触摸到传统节日的温度。在这里,旅行不再是抵达某处,而是回到某种生活——孩子在自然中奔跑,家长在陪伴中放慢脚步,重新听见风的声音、水的低语。

当然,我们最终还是为那一口极致的鲜美而来。绕开人头攒动的游客打卡地,一头扎进清水村的人间烟火里。店家从水中捞起那青背白肚金爪的大闸蟹,只用最朴素的清蒸,来成全这份极致的鲜美。

当那凝脂般的膏与金灿灿琥珀似的黄,在舌尖融化的瞬间,你会明白李渔为何写下“更无一物可以上之”。那是一种不容分说的霸道,是秋天给予江南,最直接、最盛大的一场宠爱。这一口鲜甜,足以慰藉你我半年的风霜。

阳澄湖的慷慨,除了大闸蟹,更有“湖八鲜”的丰饶:银鱼炒蛋的嫩滑、白鱼的清甜、菱角的香脆,与蟹鲜相互呼应,让味觉盛宴更添水乡风情。在(消泾)国际手作村,匠人将这份鲜美封存,金黄的蟹黄油、橙红的蟹粉酱,拌入面饭,每一口都裹满蟹的精华。

在大闸蟹文化馆,你会惊叹,一只小小的螃蟹,竟能串联起五千年的食蟹史,牵动着无数文人墨客的心绪。从良渚先民的餐桌,到白石老人的画卷;从“蟹八件”的精致优雅,到光影水幕下蟹农披星戴月的辛劳。你才懂得,我们每年心心念念的,不只是一口风味,更是一段沉淀了千年的文化,一种生生不息的传承。

而一旁的“1971仓坊”,更是将这份江南的雅致,推向了顶峰。红砖圆囤的旧粮仓,如今成了非遗手作的安放之所。吴元新的蓝印花布,姚建萍的苏绣,还有“一寸缂丝一寸金”的传奇……曾经守护一方温饱的粮仓,如今,用来安放我们的精神与向往。

当夜色渐深,湖畔的灯火如星子般闪烁。在精品民宿里,浴缸临窗而设,泡着澡就能看月光洒满湖面。阳澄湖的秋夜,静谧而美好,每一口蟹肉都是故事,每一片湖水都是诗篇,每一缕秋风都是回忆。它用最朴实的方式,讲述着江南的韵味,生活的温度,和文化的深度。

我想,这才是我们风雨兼程,奔赴而来的意义。

它让我们在离开后,依旧有回忆可以取暖,让凡尘俗世里的我们,也拥有了足以抵御庸常的底气。