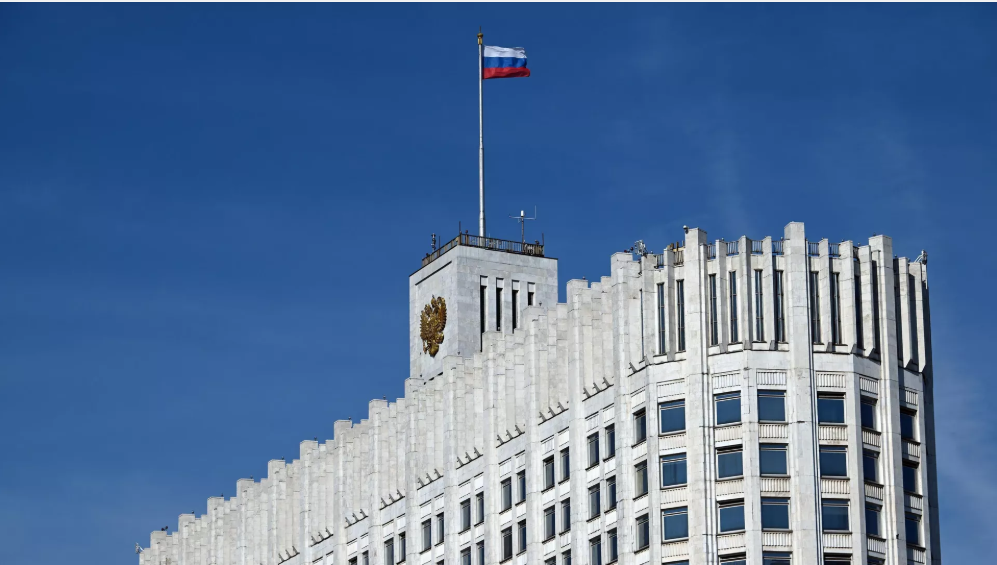

“远亲不如近邻,互利方为长久”,可延续半个多世纪的俄芬能源情谊,终究没能扛过地缘博弈的冲击。当地时间 11 月 1 日,俄罗斯总理米舒斯京签署命令,正式终止 1972 年签署的跨境水电能源协议第三和第四条效力,给这场持续 53 年的能源合作画上了关键句号。这并非突发闹剧:早在 2022 年 4 月,芬兰就单方面拒绝采购俄罗斯电力,同年 5 月俄方暂停供电,如今只是对三年前的合作断裂进行法律确认。协议曾让芬兰依托武奥克萨河水资源发展水电,俄方也长期占据芬兰 10% 电力和 60%以上天然气市场,双方互利共赢多年。可随着能源合作变政治筹码,电价暴涨、贸易腰斩的代价,难道要让普通百姓默默承受?

先看芬兰的 “能源转型阵痛”,简直是 “自讨苦吃” 后的连锁反应。2022 年拒绝俄电力后,芬兰电价一度疯涨 463%,即便后来找了替代方案,2024 年欧洲能源价格仍比危机前高 40%。赫尔辛基的退休教师卡里娜大妈最有感触:“以前每月电费也就 50 欧元,现在直奔 200 欧,退休金大半都给了电网公司”。更糟的是经济拖累,2023 年芬俄双边贸易额骤降 82.96%,能源进口断崖式下跌让芬兰经济增速仅 0.1%,政府债务占 GDP 比例预计 2025 年升至 79.1%。为摆脱依赖,芬兰砸 45 亿欧元建核反应堆,还投 5.2 亿欧元搞智能电网,可这些投入终究要摊到百姓和企业身上,不少中小企业抱怨 “电费涨得比利润快”,制造业外流趋势越来越明显。这操作就像 “为了换邻居,把自家水管电线全砸了”,看似追求安全,实则让生活成本飙升。

再看俄罗斯的 “战略转向”,虽是被动应对却也算 “另辟蹊径”。欧洲多国拒购俄能源后,俄方加速把出口重心转向亚洲,2024 年亚洲和大洋洲已承接 81% 的俄原油出口,中国和印度成了最大买家,而 2020 年这一比例才 41%。天然气方面,对欧输送量从 2020 年的 147 亿立方英尺 / 日降至 44 亿,但 “西伯利亚力量” 管道对华供应已接近满负荷,多少弥补了欧洲市场的损失。不过俄方也有难处,向亚洲输送能源的管道、铁路运力远不如欧洲,转型注定是场持久战。对西伯利亚的能源工人来说,变化也很直观:以前发往芬兰的货轮排着队,现在得绕道万里运往亚洲,运费涨了、周期长了,奖金却不如从前。这场转型就像 “老店换赛道”,虽然找到了新客源,可前期的折腾和成本,还是要由产业工人默默扛下。

最让人唏嘘的是 “53 年合作的沉没成本”,曾经的互利共赢成了过眼云烟。1972 年签署的协议本是跨境合作的典范:芬兰靠俄罗斯境内的水利资源发展水电,伊马特拉水电站成了经济引擎;俄罗斯则通过能源出口赚得真金白银,还巩固了邻里关系。双方就像 “搭伙过日子的好兄弟”,各取所需、相得益彰。可随着芬兰申请加入北约,地缘格局生变,能源合作成了牺牲品。协议终止后,芬兰失去了稳定廉价的能源供应,俄罗斯也少了欧洲市场的便利通道,挪威趁机填补空缺,拿下欧洲 30% 的天然气市场份额。这场景活脱脱 “鹬蚌相争,渔翁得利”,俄芬闹掰,第三方坐收红利,唯独两国百姓要为政治分歧埋单。

“能源无国界,民生大于天”,俄芬能源协议的终止,再次证明把能源当政治工具的危害。53 年的合作基础,不是一朝一夕能替代的:芬兰的能源转型要砸重金、耗时间,普通家庭要忍受高电价;俄罗斯的市场转向要建设施、拓渠道,产业工人要适应新节奏。双方的博弈没有赢家,只有民生福祉的持续受损。能源合作本该是邻里间的 “暖心纽带”,而非地缘博弈的 “伤人武器”,当电价、物价成为博弈筹码,受损的永远是最普通的民众。

说到底,国与国之间的合作,终究要以民生为根本。俄芬若能放下分歧,找到能源合作的新平衡点,或许能减少百姓负担;即便无法复合,也该尽量降低对民生的冲击。毕竟,政治博弈再复杂,也不能让普通家庭为电费发愁,不能让中小企业因成本倒闭。能源安全的真谛,是让民众用上稳定廉价的能源,而非牺牲民生换所谓的 “战略安全”。

最后想问问大家:你觉得俄芬能源合作还有回旋余地吗?能源合作该不该被地缘政治左右?欢迎在评论区聊聊你的看法!