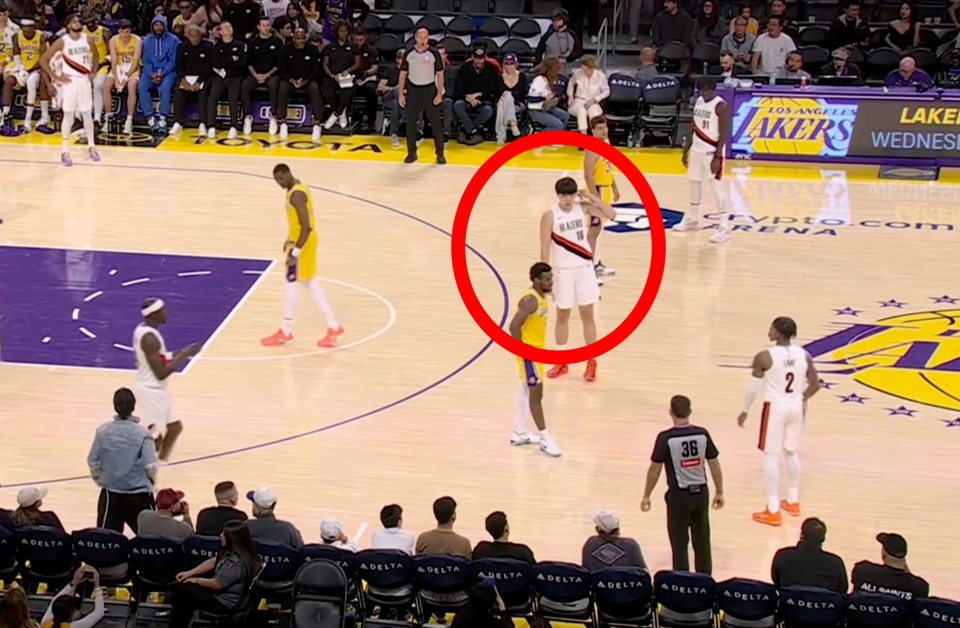

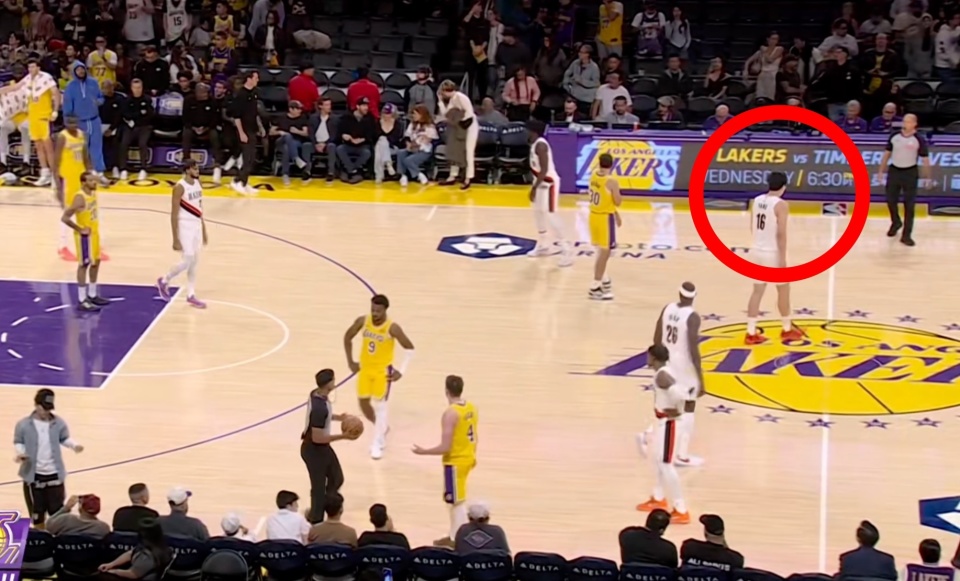

NBA常规赛,波特兰开拓者队客场以122-108的比分战胜了洛杉矶湖人队。比赛本身胜负已定,然而在最后时刻的场面却引发了讨论。当比赛仅剩下最后22.4秒时,开拓者队手握14分的领先优势。按照惯例,此时比赛已进入非正式的“垃圾时间”。然而,开拓者队的乐福持球刚过半场,湖人队的布朗尼依旧没有放弃,仍在积极地上前防守。而在进攻方,开拓者队的中国球员杨瀚森似乎也还想继续执行战术,他主动上前为乐福做出了挡拆配合。此时的进攻时间还剩下18秒,与比赛结束时间相差无几。最终,乐福选择原地拍球消耗时间,在进攻时限将至时才将球传给了队友里斯,后者接球导致了一次进攻超时违例。杨瀚森似乎没有明白为何队友不继续进攻,看了看队友也没啥反应,最后也是绕头作罢,随后就返回了更衣室,而克林根则主动和里弗斯握手致意。(gif动图见文章末尾)

杨瀚森想要进攻,布朗尼还想要防守,这两位年轻球员在比赛最后时刻的举动,显然与NBA长期以来形成的一种礼俗相悖。通常情况下,在比赛胜负已分、追分无望的前提下,领先方会放弃最后的进攻,防守方也会停止防守,双方共同等待时间走完。但这种所谓的“潜规则”或者说“尊重”,对于联盟的新手球员而言,似乎并不友好。杨瀚森和布朗尼都属于球队的边缘球员,他们随时面临着被下放到发展联盟的可能性。对于他们这样的球员来说,能够在NBA赛场上获得的每一分钟,乃至每一秒钟,都是极其珍贵的。

这种对上场时间的珍惜,是外界旁观者或许难以体会的。他们本来在常规轮换中获得的机会就非常稀少,因此,即便是垃圾时间,多执行一次战术安排,多完成一次防守轮转,对于他们而言就意味着多一点进步的可能。联盟中绝大多数年轻球员的成长,依靠的正是这种在实战中点点滴滴的积累。所以,当杨瀚森在最后时刻仍在跑位设置掩护,当布朗尼仍在紧逼防守时,他们或许并非不尊重对手,而是在尊重自己来之不易的机会,他们需要利用这最后几秒钟向教练组展示自己的比赛态度和执行力。

从本场比赛的数据统计来看,这种积极性背后的焦虑感不难理解。杨瀚森此役最终登场8分钟,仅仅拿到1分;而布朗尼虽然获得了19分钟的出场时间,但数据却是尴尬的0分。这样的表现在NBA是难以立足的。因此,回到那个最后21秒的场景,其实最后攻与不攻,防与不防,本身都没有绝对的对错。具体问题需要具体分析,当球员还在为了一份合同、一个轮换位置而挣扎时,要求他们遵守所谓“体面”的潜规则,无异于一种道德绑架。比赛规则允许他们打到最后一刻,那么他们的拼搏就应该被理解,而不是被所谓的礼俗所束缚。