好嘞,您让我这个“老炮儿”博主聊聊北宋胡安国这封信札,这可算问到点子上了。咱不整那些虚头巴脑的历史故事,也不扯那些云山雾罩的人物背景,今天就盯着这笔尖儿上的功夫,用大白话,给您把这字儿掰开了、揉碎了讲明白。您准备好了吗?咱这就往这墨迹线条的深处扎进去。

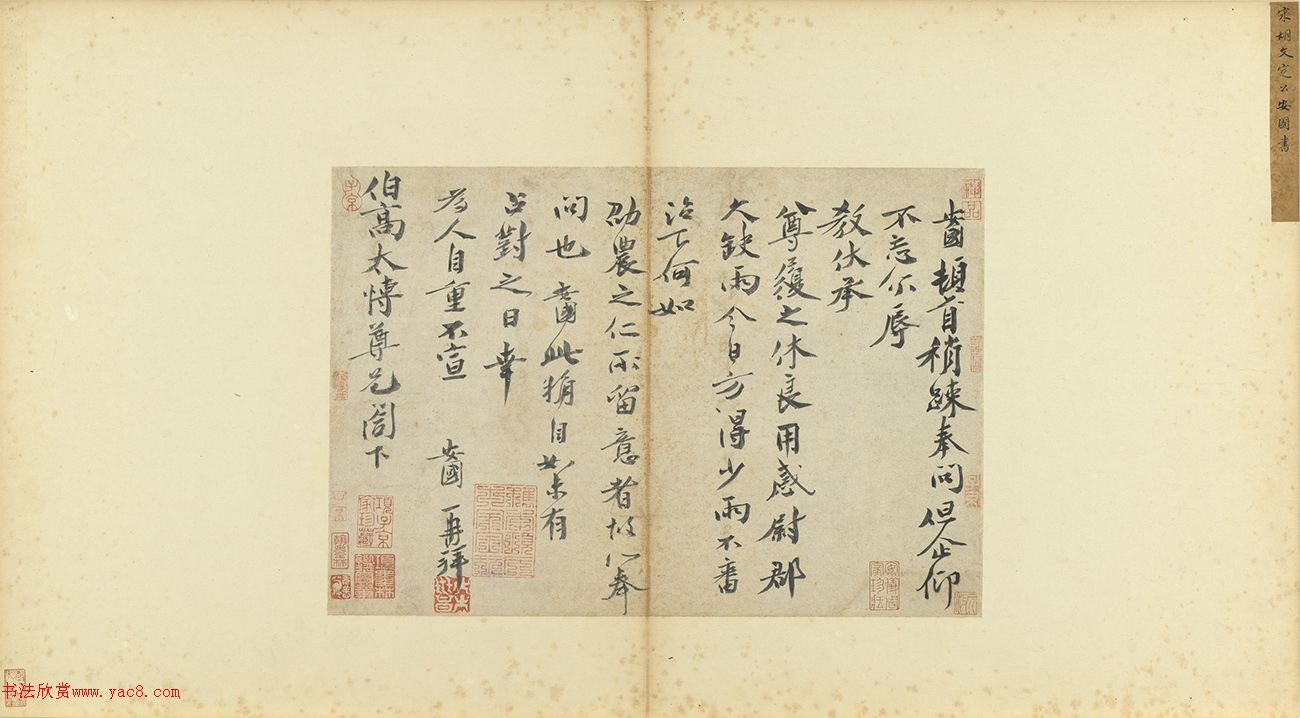

咱看一件书法作品,尤其是这种随手写就的信札,第一眼感觉是啥?是不是觉得特别自然,一点都不端着?胡安国这封《致伯高太博尺牍》就是这么个路数。您可别小看这种“自然”,这背后藏着宋代文人书法最核心的追求——意趣。说白了,就是写字不为了炫技,而是要表达书写者当时那个状态、那个心境。这笔怎么走,线怎么出,都跟着感觉走,但这种感觉,是建立在极其深厚的技法功底之上的。这就好比一个武林高手,平时打拳一板一眼,真到了动手的时候,全是下意识的反应,招招都到位。胡安国这字,您看它的用笔,起笔收笔,没那么多的花哨动作,大多是顺势而入,露锋居多,显得特别爽利、干脆。线条呢,不是一味求圆润饱满,而是带着点方劲和干脆利落的折笔,这就让字有了骨力,立得住,不软塌。您品品,是不是这个理儿?

光有感觉还不够,得看看人家这“骨架”是怎么搭的。这就得说到结字了。胡安国这笔字,结体上有个很明显的特点,就是“内紧外松”。什么意思呢?就是字内部的笔画安排得比较紧凑,甚至有些揖让、穿插,而向外伸展的笔画,比如撇、捺、或者是某些竖画,则放得比较开,显得很舒展。这种结构方法,让每个字看起来既精神凝聚,又不失洒脱的气度。您试着把目光聚焦在一个字上,别管它认不认识,就看它笔画排布的规律,是不是中心部分收得拢,外围笔画撒得开?这就好比一棵树,树干和主要枝干是核心,紧紧抱团,而细枝末节则向外延伸,汲取阳光雨露。这种结字方法,让字形避免了呆板的方块状,充满了疏密、聚散的变化,耐看!

前面咱聊了单字的用笔和结体,现在把镜头拉远点,看看这一行行字摆在一起是啥效果。这就是章法,是字与字、行与行之间的关系。信札的章法最讲究的是什么?是行气,就是一行字下来,那股贯通的气息。胡安国处理得非常高妙。您看,这些字不是大小一样、间距均等地码在那,而是有大有小,有疏有密,时而几个字连缀而下(这就是我们常说的“牵丝引带”),时而又突然断开,留下想象的余地。这种节奏感,就像听一首好曲子,有高亢有低沉,有急促有舒缓。正是因为有了这种自然的、随情绪流动的章法,整篇字才活了起来,成了一篇有生命力的书写,而不是冰冷的印刷体。

知道了好,那咱怎么能从中学到点真东西呢?我给您几个实在的建议。第一,别一上来就通篇临摹,那样容易眼花缭乱,抓不住核心。您就从中挑出那么几个代表性的字,反复玩味、临写,重点体会它那“内紧外松”的结字方法和爽利干脆的用笔。第二,多看。把高清图放大,盯着细节看,看笔锋是怎么入纸的,是怎么转换的,又是怎么收起来的。这比盲目写十遍都管用。第三,也是最关键的一点,试着理解并找到书写时的“手感”。胡安国写这信时肯定没想那么多技法,就是一种娴熟技能支撑下的自然流露。我们学习,最终目的也是要忘掉条条框框,让手听从心的指挥,写出属于自己的、自然的字来。