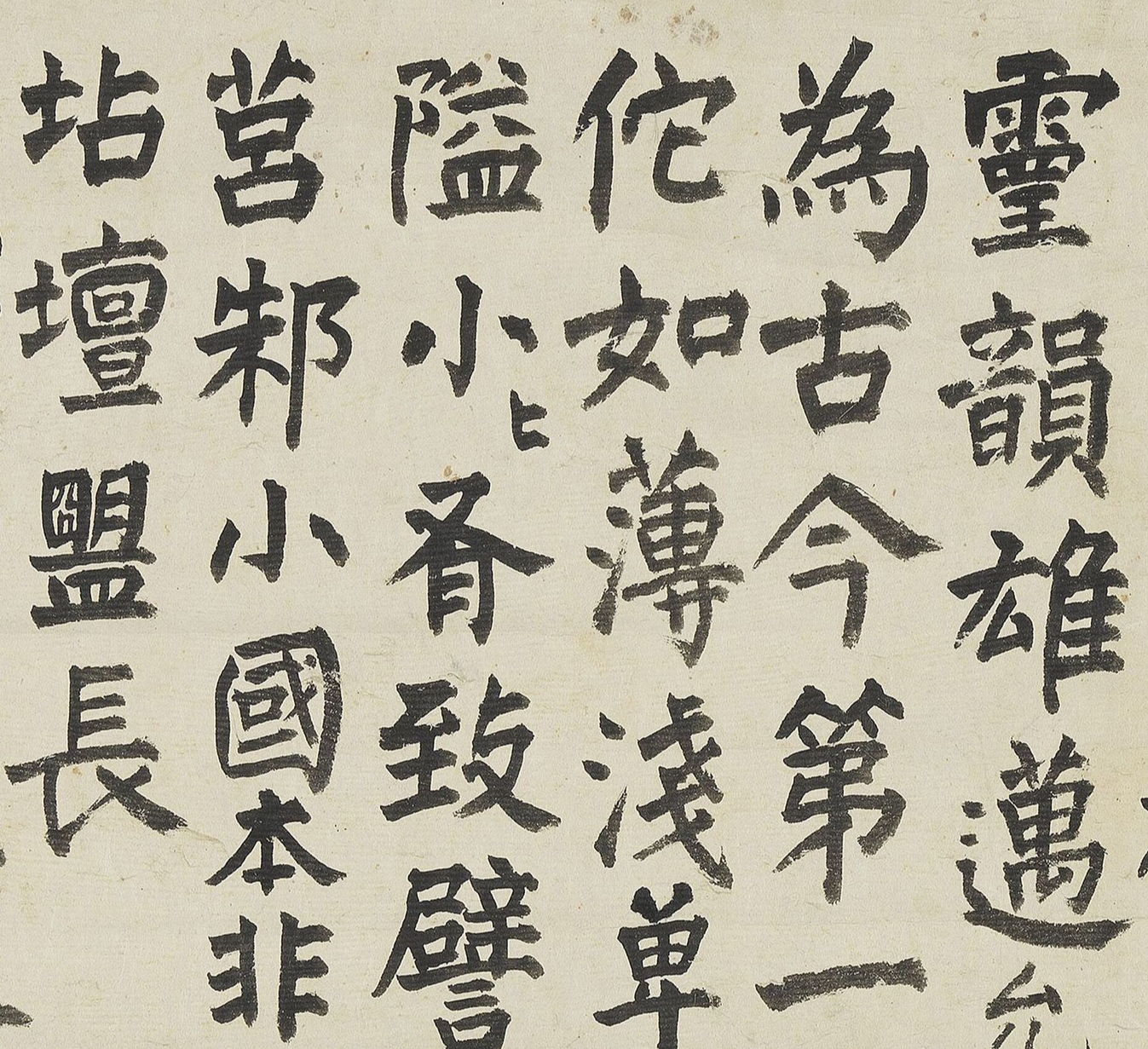

好,咱今天就不聊那些虚头巴脑的历史故事和人物八卦了,单刀直入,就聊聊王铎给《雪山萧寺图》写的那个楷书跋。你可能在网上看过不少图片,感觉这字儿挺“怪”,但又说不出怪在哪,好像跟平时看到的唐楷不太一样,有种说不清道不明的劲儿。别急,今天咱们就一起把它掰开揉碎了,专从写字技法的角度,看看这位明末大师到底是怎么“玩转”笔杆子的,咱们又能从中学到啥真东西。一、 第一印象:“稳”字背后的“险绝”刚打眼一看,王铎这跋文的楷书,给你的第一感觉是不是“稳”?结字端端正正,架势拉得很开,显得特别大气。但这“稳”可不是像印刷体那种四平八稳的呆板。你仔细品,他的“稳”是动态的,是充满了内在张力的。这就像一个有真功夫的练家子,站在那儿看似不动,实则全身的气力都含着,随时能发出劲来。这种效果,首先源于他对笔画的极致控制。他的起笔和收笔都特别讲究,很多横画的起笔,他用的是“逆锋”切入,就是笔尖先朝左稍微顶一下,再向右行笔,这样写出来的笔画开头就像个斜面,显得特别有力量,我们常叫它“斜切式”起笔。收笔时呢,他又往往重重地顿一下,把笔锋稳稳地收住,显得特别饱满结实。你临帖时可以试试,光是模仿他这一个起笔和收笔的动作,就能感受到那种“欲右先左”、“藏头护尾”的力道,这跟我们平时随手一划拉的感觉是完全不同的。光有笔画的扎实还不够。他结字(就是字的间架结构)的“险绝”,才是真正高明的地方。你看他字里的那些“点”,是不是感觉特别重,像个小石头一样砸在纸上?这叫“高山坠石”。还有那些捺画,收笔时往往向下压得很低,显得特别沉稳有力。更妙的是他处理长横和长竖的比例,有时候横画特别舒展,竖画却相对收敛,或者反过来,这就打破了绝对的匀称,制造出一种视觉上的不平衡感,但这种不平衡又被他用其他笔画给“拽”了回来,所以整体看还是稳的。这种“似欹反正”(看着歪斜,实则平稳)的手法,是王铎从唐代颜真卿、柳公权他们那儿学来的精髓,但又融入了自己的理解。咱们自己写字,总怕字写歪了,恨不得每个字都放格子正中间,结果字是稳了,灵气也没了。看看王铎,是不是能给咱提个醒:大胆地去造点“险”,只要重心把握住,字反而更活泛?二、 笔法是筋骨:看他是怎么“运”笔的说到笔法,这可是书法的核心,咱们得再往里深挖一层。王铎这楷书的线条,为啥那么有嚼头,耐看?关键在于他行笔过程中的“运”的动作。他可不是平铺直叙地把墨水抹在纸上,而是在行进中不断地调整笔锋,做细微的提、按、顿、挫。你留意他的长横,中间部分往往不是一根光溜溜的直线,而是有轻微的起伏和粗细变化,这叫“涩行”,就像车走在有点阻力的沙地上,留下的轨迹是沉实而富有变化的。这种笔法写出来的线条是有生命力的,是“活”的。再看他转折的地方,比如“口”字框的右上角那个拐弯,他很少用纯粹的“圆转”或者轻飘飘的“斜切”。他常用的是一种“方折”为主的笔法,在转弯前先稍稍提笔,然后用力顿笔按下,再调整笔锋方向折过去,这样形成的转角外轮廓比较方整,显得骨力嶙峋,特别精神。这种笔法对控笔能力要求很高,稍微掌握不好,那个“疙瘩”就会显得臃肿或者僵硬。咱们自己练字,转折处往往是薄弱环节,要么太软,要么太生硬。多观察、模仿王铎这种“方中寓圆”、“顿挫分明”的转折,对提升笔力的帮助会非常大。还有他的一些“钩”画,出钩之前通常有个比较重的蓄力停顿,然后看准方向,迅速而短促地踢出,劲健有力,绝不拖泥带水。你临写时可以慢放动作,体会这个“蓄力-发力”的过程。总的来说,王铎的笔法核心就是“控制”,是让毛笔始终在一种“绷着劲”的状态下行走,所以他写出来的点画,质感特别强,有骨有肉,而不是软绵绵或者干巴巴的。这给我们练字的启示就是,别光图快,要慢下来,去体会笔锋与纸面摩擦的那种感觉,去感受手下细微的提按变化,这才是长功力的正路。三、 章法与墨韵:字与字之间怎么“打招呼”如果说单个字写得好是“个体户”,那把这些字排布成一篇,就是“搞管理”了,这就是章法。王铎这篇跋文是写在画上的,空间有限,所以他的章法布局特别紧凑。字与字之间的距离压得很近,行距也比较窄,但这不但没让人觉得挤,反而产生了一种紧密的、团结的气息。这是咋做到的?秘诀在于字与字之间的“呼应关系”。你看上一个字的最后一笔,和下一个字的第一笔,在笔意上、姿态上,常常是有关联的。或者说,他写字时,脑子里不是只想着一个字,而是想着这一行、这一片的气怎么贯通。这叫“笔断意连”,虽然墨迹是断开的,但笔势、气韵是连绵不断的。再说说墨法。因为是楷书,墨色变化不像他的行草书那么夸张,但细看还是有浓淡枯湿的微妙差异。这很可能是因为他蘸一次墨会连续写好几个字,写到后面墨量少了,笔毫有点干,线条边缘就出现了一些“飞白”效果。这种自然的、由书写过程本身带来的墨色变化,给整篇字增添了几分生动和透气感,避免了板滞。咱们自己在创作(比如写作品)的时候,也可以有意识地运用这一点,别老是写一个字蘸一次墨,试着让墨色的自然变化成为你作品节奏的一部分。聊到这儿,你可能对王铎这篇楷书跋有了点不一样的感觉。它看似规矩,实则内部充满了各种精妙的技法“小心思”。从笔画的起收、线条的质感,到结字的险峻、章法的紧凑,每一处都值得咱好好琢磨。那么,如果我们自己想从中学点东西,该怎么入手呢?我建议啊,别一上来就通篇临,可以先选几个有代表性的字,比如带长横的、带方折的、带重捺的字,单独拿出来反复练习,就专门攻克他某一个技术特点。等这几个“技术点”掌握得有点模样了,再试着串起来写一行、一段。写字这事儿,有时候就得像搞科研,得分解动作,得慢下来琢磨。你感觉王铎这种“稳中带险”的结字方法,是不是挺适合用来纠正自己写字过于平板的毛病?