在如今多单元、混合架构遍地开花的入耳式市场里,把参数堆到好看并不是什么难事,真正少见的是那种过了一段时间之后,你依然能用几句清楚的话概括出它的声音特征,而不是只剩下模糊的“挺猛”“挺厉害”。过去两年里,HOOK、LEAF 和 BRIDGE 等耳机就属于能被记住的那一类,其中 BRIDGE 当时给我的印象尤为清晰,是一款解析力高并且可玩性出色的优秀产品。而如今,打造这些耳机的团队以全新品牌 INAWAKEN 推出了他们的新的产品——暮色(Twilight-DS)。这一次,他们延续的依旧是那套熟悉的思路:在更复杂的架构之上,去做一条讲得清方向、有骨架、有情绪张力,而不是只拿“堆料”当卖点的耳机。

暮色给人的第一耳印象是一种相对完整的声音逻辑。它没有刻意把舞台拉到夸张宽广,也不靠极端锐利的高频去制造“听感暴击”,而是把重心收在一个适度包围、近场凝聚的空间里:人声明确站在前排,轮廓清晰,有相当力量感但不会咄咄逼人;低频量感充足、下潜到位,更偏干脆利落而非松散轰头;高频保持必要的亮度和细节延伸,却刻意避开刺耳边缘,用一种华丽的通透感把信息交代清楚。整体听起来既不是软糯讨好的保守派,也不是只追逐存在感的炫技型,而是一条声音强劲、情绪表达直接,同时兼顾氛围场面感的优秀产品,2499元的价位相当具有性价比,可以说即使在更高价位也绝对有它的一席之地。

从第一眼起,Twilight-DS 就把“暮色”这两个字落在了实处。整体以深色高亮外壳打底,配以大马士革钢纹理面板和金色点缀,呈现出一种低调而锐利的反光效果。面板采用钛合金加大马士革钢工艺,经过 CNC 精密雕刻、酸洗与纯手工抛光,形成层叠流动的金属纹理,细看类似刀纹与年轮叠合,近似一块被打磨到极致的暗色矿石,整体完成度和质感都明显高于常规树脂壳拼贴路线。

腔体部分采用亲肤级高精度 3D 打印树脂,基于标准耳模形态进行建模生产。外观线条圆润,壳体过渡自然,没有多余的锐角装饰,整体佩戴与耳廓部分相当贴合,带来了舒适的佩戴体验,我最长佩戴过4小时,没有疼痛等感觉。同时其的腔体能够塞满整个耳朵,带来了出色的隔音效果,在正常音量播放音乐的基础上可以屏蔽掉网吧中旁边人打游戏的声音,隔音效果相当出色,不论是长时间学习工作还是嘈杂环境中都适用。

标配线材同样延续这一份精致与典雅之感,Twilight-DS 配备一条由单晶铜与合金铜多股编织、外覆银箔屏蔽结构的升级线,采用十字编织与柔软 PVC 外皮。有不错抗缠绕性和柔软度,在佩戴上比较舒适,插头为 4.4mm 平衡规格,插针采用 0.78mm 2pin,可与主流前端良好适配。外出运动的时候和耳朵比较贴合,一定程度上抑制了听诊器效应,让日常出街的时候听歌体验更好。

Twilight-DS 采用4 动圈 + 8 动铁的混合架构,共计十二单元,是一套完整的大规模多单元方案。低频部分首创同轴对置四单元,两颗同轴异向动圈单元置于一个高精度铝合金CNC低音模块,构成同轴对置结构,带来更高的动态范围;整体四动圈单元通过模块化封装,旨在在相对紧凑的腔体内提供更高的驱动能力和更稳定的一致性,并控制非线性失真。中高频部分由 8 颗定制动铁单元承担,包括4颗中频、2颗高频及2颗超高频单元组合。官方采用 RC 四分频控制,实现更细腻的中高频表现和优异的频响曲线。整体上的单元配置相当豪华,我认为是一款在配置方面诚意满满甚至一定程度上超价位的优秀产品。

当然,纸面上的豪华堆叠终究要回到实际听感上来检验。暮色并没有把这套配置用成单纯的参数秀,而是把它们收束成一条指向清晰的声音路径。接下来,就从实际听感角度看看它究竟讲了一个怎样的“暮色”故事。

在声音表现上,暮色并不依赖夸张的声场规模或极端锐利的解析力来制造存在感,而是以足够扎实的解析能力和清晰的声学结构为基础,通过包围式近场空间感,将人声与能量集中推至听者面前,营造出类似“暗夜小剧场”的氛围:背景沉着安静,光线只打在人声和主线节奏上。人声力量感突出,质感出色,如同一个冷静而坚毅的硬朗形象,拳拳到肉,却始终保持收敛。饱满的厚度与强劲的情绪被收束在干净的空间之中,既具冲击力,又不过分浮夸,这种充满力量而自信的呈现构成了暮色的声音基调。

在人声表现上,暮色毫不掩饰地将歌声推至近前。人声距离偏贴耳,密度高,线条清晰而带有硬度,配合充沛的低频支撑,形成典型的“强劲爽塞”式前排存在。在“斗胆”“梦游天姥吟留别”等男低音曲目中,略带沙哑的嗓音与良好的下潜相叠加,呈现出的不是轻飘的感伤,而是一种蓄势待发的压抑与决心;在暮色的诠释下,这类作品更像力量在胸腔中酝酿,而非流于表面的自怜。高频部分同样利落可靠:暮色的高音嘹亮,具备良好穿透力,同时保持顺滑干净,“青藏高原”的高亢、“九九八十一(苏运莹版)”的婉转妩媚都能被清晰描绘,不带刺耳毛刺,也不过分明亮到喧宾夺主,体现出相对成熟、极具穿透力的高音控制。

这种人声取向建立在极为干净的声底之上。暮色的背景透明度高,底噪感极低,人声与背景音乐之间有良好的分离度,使主唱稳稳立于前排而不被伴奏淹没。包围式近场空间感在这里被充分利用:人声在前形成一个明确而立体的声面,伴奏和环境信息则如舞台后部与两侧的布景,有秩序地展开,却不会过分分散注意力。听者仿佛坐在暗夜小剧场的前几排,歌者立于光束之中,声音径直压向耳边,这种直面感带来相当直接的临场冲击。

在激昂与力量型作品上,暮色的优势被进一步放大。无论是描绘沙场铁血的“天策枪魂”,还是“少年壮志不言愁”“精忠报国”一类高亢昂扬的曲目,暮色都能稳稳锁定人声在舞台中心的位置:低音提供扎实托底,高音自下而上打开空间,避免出现压暗或闷糊的情况。“死了都要爱”中声嘶力竭的段落,同样被暮色处理得有质感、有重量,却不过度炸裂,情绪张力被控制在恰当边界之内,让极端情绪拥有可依托的骨架。整体来看,它在此类热血、誓言、决绝题材中具备充分的感染力。

尽管人声距离贴近,声压感存在感强,但暮色的声场并非简单意义上的狭窄。它呈现出紧致、有边界的近场空间结构:信息集中,却不是单薄的贴耳平面,而是在人声前方搭起一个小型前排舞台,让声音在有限空间内自然回荡。对听者而言,更像是被声音完整包围,而非被粗暴挤压。这种布局天生强调主角感与凝聚力,适合需要集中表达与强存在感的作品,同时也意味着它并不刻意追求那种松散、悠远、空气感极强的大场景听感。

在这样的声学框架下,暮色的情绪取向也相当清晰。以“南方姑娘”为例,暮色能够呈现出对故人的深切思念,只是表达更直接、更贴近耳语般的倾诉;而“Five Hundred Miles”原本偏向开阔、游离与闲适的氛围,在暮色下则会显得收紧一些。它更擅长将情绪拉近,而不是把听者安置在安全距离之外旁观。与其说暮色是放空与松弛的工具,不如说更适合在安静环境中,把一首歌的情绪挖得更深,让内心随之产生细微但真实的起伏。

在快节奏与高信息量曲目中,暮色的动态与瞬态表现,让它成为相当称职的“情绪放大器”。在“老子明天不上班”这类华语嘻哈中,人声节奏干脆利落,停顿与重拍位置明晰;“Look At Me Now”中高速黑人说唱在暮色下依然保持音节颗粒感,不至于糊成一片。强劲低频与前排人声叠加,使每一次重击都转化为向内心推进的能量。Rock部分,“What Are You Waiting For”这类常规摇滚作品具备合理冲击力,而在“Fake”“Natural”等大动态曲目中,暮色将能量堆叠得更为集中:人声起伏与鼓点、吉他的配合形成大开大合的张力结构。“Let Me Hear”这类黑嗓作品与暮色偏冷、偏硬的声底相当契合,嘶吼具有足够撕裂感,却不至于完全失控,能满足偏好极致情绪宣泄的听众。

在人声调音取向上,暮色整体偏中性略冷,不刻意附加柔化滤镜。“You Are Not Alone”这类本身偏温暖抚慰向的曲目,在暮色下会显得更克制,更像坚定而理性的陪伴;而“City”一类Blues作品中,那些隐含的不甘与情绪张力则被更直接地勾勒出来。嗓音年龄感略偏年轻,“恋爱循环”之类ACG曲目中的青春感与轻快氛围能自然呈现,而“骑在银龙的悲伤”所需的成熟与苍凉,相对显得稍加收敛。总体而言,暮色对男女声均有良好适配:女声通透清亮,男声沉稳有力,更适合表达态度清晰、情绪鲜明的演绎。

从人声整体表现收束来看,暮色是一款以人声为轴心、强调主动表达的耳机。通过贴耳的距离感、扎实的中低频支撑、良好的分离度以及近场空间布局,它将歌手牢牢锁定在听者听觉与视线中心,使歌词、情绪与细节直接抵达,而非退居背景。它不以暧昧柔化见长,而是以强度、密度和控制力塑造鲜明的人声形象,尤其适合重视人声存在感、偏爱近场现场感与强个人表达的用户。

在纯音乐表现方面,暮色延续了这种强劲而干净的性格。低频存在感突出,“塞尔达(旷野之息)主题曲”中鼓声的轻拍被清晰勾勒,鼓皮回弹的饱满度可感;无论是传统大鼓的厚重撞击,还是架子鼓、腰鼓的快速节奏,都具备明确轮廓,适合以鼓点与节奏为驱动的曲目。得益于可观的瞬态与动态,它在偏快、偏利落的电子与器乐中同样表现出色,“Pairis”等电音曲目中,节奏推进干脆,能量堆叠直接,有效强化了作品本身的冲击力,为后续更复杂编制与更高信息量的呈现打下基础。

在此之上,暮色在高密度演奏段落中的表现同样具备足够支撑力。“野蜂飞舞”这类快节奏钢琴曲目中,每一次键击起落都清楚分明,音符不会糊成一片;“十面埋伏”等高速琵琶曲中,琴声在暮色下带有一丝冷冽锋利,营造出“刀光交错”的紧张感,与其整体略偏强劲、硬朗的声音性格相吻合。器乐呈现上,暮色依旧采用集中、前排的布局:声场不刻意向外铺到极宽,但空间结构完整,声源多位于中间略靠前位置,并带有适度的残响延伸,既避免压迫窒息,也不会显得松散无神。“Like A Star”这类木吉他慢节奏曲在暮色下具备干净通透且略带冷静的气质,“天空之城”一类钢琴曲也呈现出清澈、平稳的氛围,相较极度浓郁悠扬的渲染,暮色更偏向纯净、有序的宁静感。

暮色将同样的前排聚焦与通透特质延伸至吹奏乐这一路线,对于吹奏乐这类注重线条与空间感的曲目,暮色更倾向突出中高频器乐的通透与穿透力。小号、竹笛在它的近场空间中显得亮而不尖,高亢部分延展自然,可体现出欢快、豪放或高远的气质;在“美丽的神话(埙萧笛版)”中,即便埙、萧偏向中低频,整体音色仍保持略偏清朗的走向。横向延展能力使旋律不至被压缩成一条线,而是填满前排区域,让听者获得被音乐包裹的沉浸感。暮色在这里依旧把重点放在氛围与整体性的表达上:细节可辨,但不会用过分锋利的解析打断音乐的连贯流动。

基于这种近场集中和包围特性,暮色在大场景、大编制作品中同样展现出一种凝聚式的戏剧张力。“The Conqueror Worm II”中快速的节奏变化与响度起伏,在暮色的框架下被收束于一个紧致空间,诡谲与压迫感更加凝练;“The Tower of Entity”中高亢弦乐与通透高频,共同塑造出华丽而通透的幻想场景。延伸至影视与游戏配乐,“Sacred”等主题曲在暮色上拥有足够的恢弘感,而近场包围式空间又令音乐与画面关系更为紧密:无论是在《魔兽世界》还是《永恒之塔》一类大型 MMORPG 中游历,暮色都能够帮助听者更完整地沉浸在宏大场景与世界观中,而非仅将配乐当作远端背景音。这里的“恢弘”并非依赖夸张声场,而是依靠集中能量与层次感叠加出的影视效果。

在复杂编制与多器乐并行的场景下,暮色的取向同样鲜明。它具备良好的区分和层次呈现能力,但在权重分配上拥有明确主次倾向。在“komorebi”这类多器乐混合曲目中,清亮的钢琴往往成为最突出的声部,部分压过管弦等铺底声部,体现出它在复杂编制下倾向选定“主角”的特性。因此,在合奏类作品中,暮色更适合同类型器乐的协同呈现,如“轻策昼间”一类编排,会带来更为协调、顺耳的整体印象。这并非分离能力的不足,而是声音个性决定的呈现策略:它始终强调有焦点的舞台结构,而不是绝对平均的权重分布。

从纯音乐整体表现来看,暮色是一台强调轮廓、节奏与张力的耳机。它不提供极端开阔、失重式的空气感,而是将声源收拢在一个干净、有秩序的前排空间之中,让鼓点具备实体感,让钢琴与弦乐有清晰线条,让电音与快节奏作品拥有更直接的能量传导。对于希望在器乐和配乐中获得更明确存在感、集中焦点与一定戏剧张力的听者而言,暮色呈现的是一种紧密而沉浸的聆听方式,而非若即若离的背景声场。

综合而言,暮色是一款性格清晰的耳机:包围式近场空间感、偏中性略冷的调音、人声优先的权重,以及对情绪与动态的主动强化,使它在绝大多数以人声为核心、以节奏和情绪驱动的曲目中有着突出的发挥。它更适合喜欢贴耳人声、偏好直接冲击和浓烈表达的用户,不太对应追求“大而松、淡如水、完全退居背景”式审美的听众。如果你的听音习惯更倾向松弛远景与极强空气感,暮色的近场包围和情绪浓度,可能会超出你的舒适区。

在搭配与购买层面,暮色的指向同样明确。它适合搭配具备一定推力和良好控制力的前端,以释放低频弹性、动态起伏与整体结构感。整体调音偏中性的前端是稳妥选择,既保证解析和速度,又避免无谓放大某一频段的刺激感;类似 DA11 这一类稍微温柔、顺滑一些的前端,可以在一定程度上中和暮色自身的锐利和前倾,更适合长时间聆听。而像 link2bal“炸塞版”这类能量更澎湃的前端,则会进一步强化暮色的爽快特质,将其在人声、鼓点与大编制中的冲击推向更高层级,带来更直接、更具力度的情绪体验。前者适合希望细致体会暮色边界与质感控制的用户,后者则适合乐于接受“暗夜小剧场全开”、偏好极致张力与强烈代入感的听众。但无论如何,暮色是一款性价比出色,相当值得购买的出色产品。

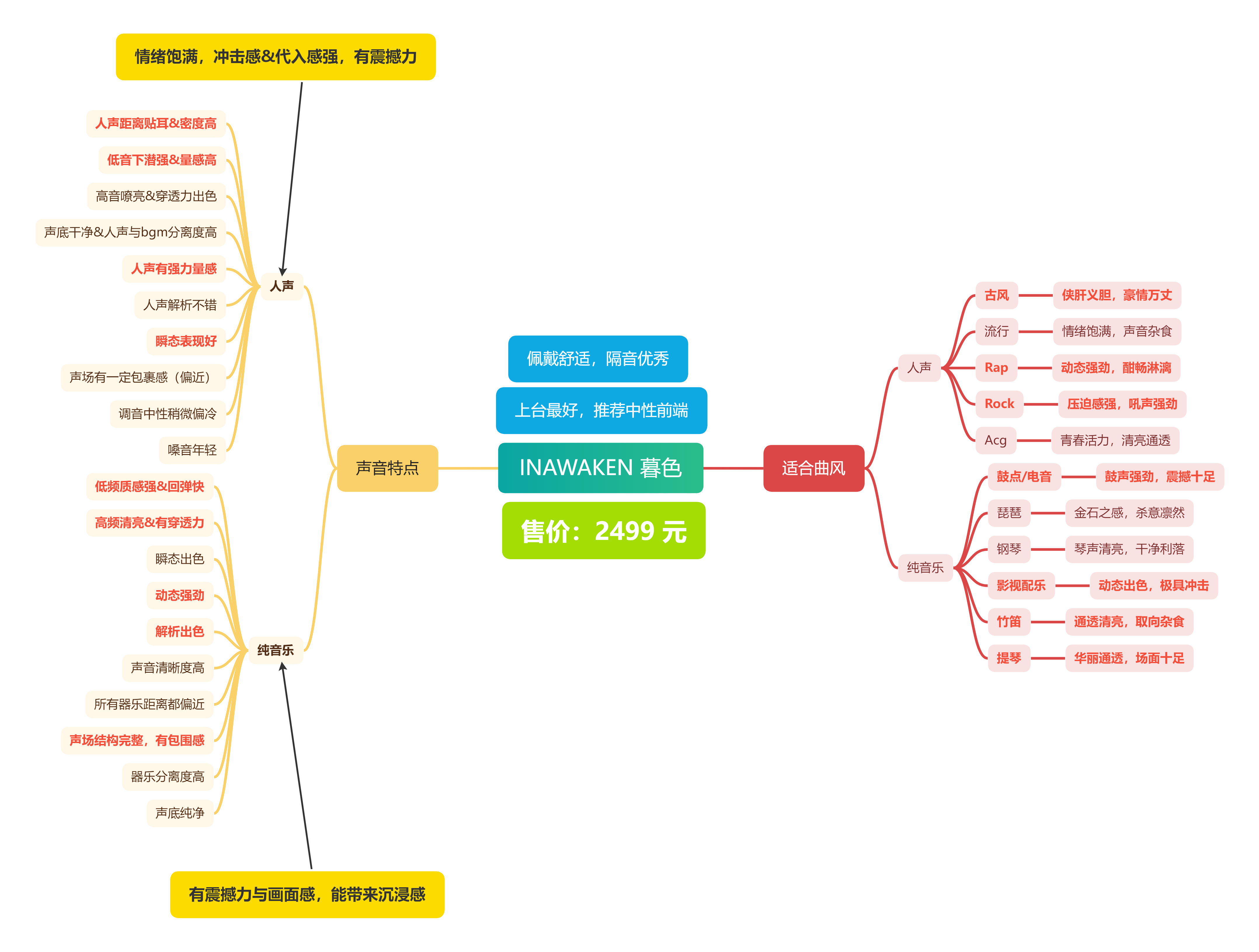

按照惯例,为了更直观地展示暮色在声音表现上的适配性与风格倾向,下表简要列出了其在不同曲风下的听感表现: