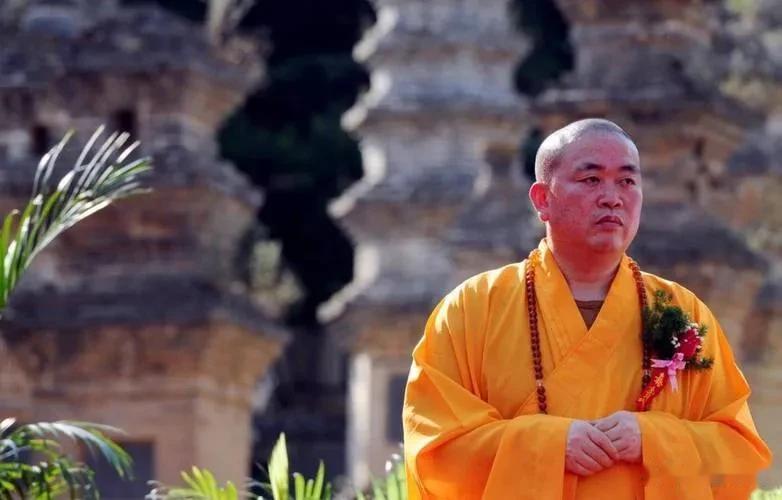

释永信被带走调查的传闻再次将这位少林CEO推向舆论风口。无论消息真假,这一事件折射出的深层问题值得深思:在商业与信仰、传统与现代的激烈碰撞中,中国佛教正面临前所未有的身份认同危机,释永信现象不一定绝对是个人荣辱问题,而是一个关乎宗教如何自处于现代社会的文化命题。

少林寺从一座普通寺庙发展为全球知名的文化品牌,这本是传统佛教现代化转型的成功案例。引入公司化管理,开发文化衍生品,甚至传出要推动少林寺上市的消息,这种大胆创新打破了人们对僧人青灯古佛的刻板印象,却也使佛教面临过度商业化的质疑。德国社会学家马克斯·韦伯曾指出,现代社会的一个主要特征就是祛魅——宗教的神圣性被理性化和世俗化逐渐消解。少林寺的商业模式或许正是这种祛魅过程的生动体现,当禅武精神被包装成商品,信仰是否还能保持其纯粹性呢?

更深层的矛盾在于传统宗教伦理与现代商业规则的冲突。佛教讲究"四大皆空",而市场经济则崇尚竞争与利益,释永信试图调和这对矛盾,却不可避免地陷入两难境地,中国古代高僧法显、玄奘西行求法是为追寻真理,而今天少林寺的海外扩张常被视为文化输出与商业行为,这种差异并非价值判断,而是反映了宗教在现代社会中的功能转变。当寺庙需要财务报表来衡量影响力时,其精神感召力是否会被数字所异化?

信任危机的本质是文化认同的断裂。中国社会对僧人的传统想象是一钵千家饭,孤身万里游的云水生涯,而当代宗教领袖却不得不处理品牌推广、知识产权等现代议题。这种角色冲突使公众对释永信们的评价趋于两极:要么神化为改革先锋,要么妖魔化为佛门败类。法国社会学家涂尔干认为,宗教是社会集体意识的体现。当社会价值观本身处于剧烈变动期,人们对宗教代表的期待也必然充满矛盾与游移。

回望历史,佛教在中国历经魏晋玄学、隋唐宗派、宋明理学等多次转型而生生不息,其生命力正在于能够与时代对话。今天的挑战在于,如何在保持宗教内核的同时,与现代社会建立良性互动,或许我们不必急于对某些个人行为下结论,而应透过这一现象思考更宏观的问题:在一个日益世俗化的世界里,神圣性该如何安放?宗教机构又该如何既入世济众,又不迷失于红尘?

袈裟与西装并非不可兼得,但需要找到恰当的平衡点。少林寺的故事提醒我们,任何传统要在当代延续活力,都必须进行创造性转化,这种转化不是简单的商业嫁接,而是要在深刻理解现代的基础上,重构宗教的文化表达方式。唯有如此,禅宗智慧才能继续为浮躁的现代人提供精神慰藉,而不沦为旅游纪念品上的商标图案。