她曾是央视最有影响力的主持人,凭借《看见》《新闻调查》等节目赢得无数观众的尊敬,曾被视为“公众良知”。

她也是无数人心中的“清流记者”,非典期间她曾其次深入隔离区、汶川地震她奔赴灾区,曾被视作“记者良心”的代表。

然而,真正让她一夜“爆红”的,却是那部被疯传的纪录片《穹顶之下》。

随着舆论的“爆雷”她不得不去往国外生活,她就是曾经央视最受欢迎的女记者——柴静。

如今49岁柴静的现状究竟如何?她为何当初会拍出那样的纪录片?

从学霸到央视“名嘴”的奋斗史

从学霸到央视“名嘴”的奋斗史柴静出生在山西一个普通家庭,她的母亲是一名特级教师。

从小受到母亲的谆谆教诲,她的学习成绩一直非常优异。

她四岁就开始上小学,是那种典型的“别人家的孩子”。

十六岁考入长沙铁道学院,虽然读的是会计专业,但她却对广播十分感兴趣。

大学期间柴静参与校园广播站的活动,最终选择加入广播站。

她人生的第一次转折发生在1993年。

当时她给湖南经济电台的主持人写了一封信,不仅得到了回复,还被邀请参与节目录制。

之后她获得了主持《另一种声音》的机会。

温和有力的声音和真诚的表达,让她很快赢得了听众喜爱,成为当地小有名气的电台主持人。

虽然事业刚刚起步,但她很清楚自己的短板:缺乏系统的专业训练。

于是她毅然辞职,到北京广播学院(今中国传媒大学)进修电视编辑专业。

这段时间,她一边学习一边在《三联生活周刊》和湖南卫视做兼职记者和节目主持,为之后进入央视打下基础。

2001年,柴静正式加入央视,担任《东方时空·时空连线》的主持人。

她的表达能力和敏锐观察力很快让她脱颖而出。

特别是在2003年非典疫情爆发期间,她多次身穿防护服深入隔离病区,拍摄真实现场。

这种零距离的报道方式,不仅展示了新闻的力量,也体现了她的职业担当。

之后,她在《新闻调查》《24小时》《面对面》等栏目中继续深耕,以平实而尖锐的采访风格,被誉为央视“最有深度的女记者”之一。

她主持的《看见》节目尤为受欢迎,话题涉及社会边缘群体、教育医疗、司法案件等多个方面。

2013年出版的自传《看见》,销量超过百万,在知识分子圈层引起广泛讨论。

柴静在那个阶段,几乎成了媒体圈的代表人物。

她的存在,让很多人看到了媒体人的理想主义和社会责任。

纪录片引发的争议风暴

然而,风评的转折点悄然而至。

2010年,她在《面对面》节目中采访中国科学院副院长丁仲礼,两人围绕碳排放与环保话题展开激烈讨论。

柴静强调中国应对国际减排压力承担更多责任,但丁仲礼提出,应考虑中国的人口基数及发展阶段,不能仅看排放总量。

这场交锋引发了巨大争议,不少网友认为柴静在采访中态度强硬、立场偏向西方环保标准,忽略了中国作为发展中国家的现实。

虽然她并未发表任何直接攻击性的言论,但公众对她的立场产生了严重不满。

这个事件埋下了她后来更大争议的伏笔。

2015年,柴静自费拍摄的环保纪录片《穹顶之下》上线。

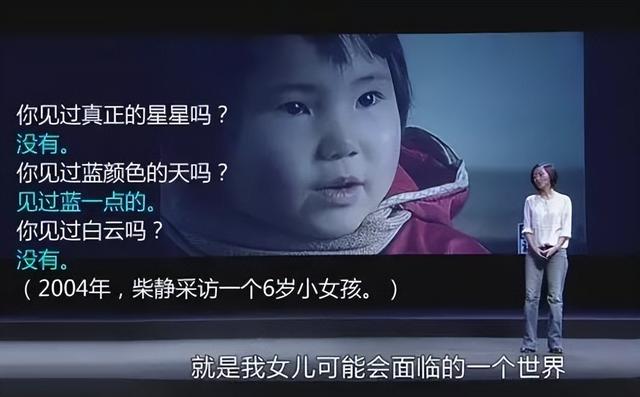

这部片子以“母亲身份”切入,用自己女儿出生时患病的经历引出空气污染问题,画面真实、内容详实,一经发布便刷屏网络,24小时内播放量破亿,引发全民对环保议题的空前关注。

然而,这部片子也带来了更大的风波。

首先,柴静在片中提到女儿患肿瘤与雾霾有关,却没有提到病因是先天性疾病,这一省略被批评为情绪绑架、误导公众。

其次,片中大量数据引用缺乏具体来源,一些与官方数据不符。

此外,纪录片结尾出现的“福特基金会”引发猜疑。

还有媒体拍到她抽烟开大排量SUV的照片,也与纪录片中提倡的低碳生活理念形成对比。

这些现实与理念之间的冲突,被认为是“言行不一”的表现。

很快,《穹顶之下》被下架,柴静也从公众视野中迅速消失。

随着纪录片带来的争议持续发酵,柴静的私人生活也逐渐被推向舆论中心。

从“为国发声”到“远赴异国”2013年她赴美产女、孩子入美国籍的消息被曝光,引起更多非议。

有网友质疑她一边在公众面前倡导社会责任,一边却选择让女儿成为外国公民;再加上女儿随母姓的细节,也引发不少猜测。

虽然这些都是个人选择,但她身为公众人物,其选择不免被赋予更多社会含义。

沉默不回应的态度反而被理解为默认,引发更多批评。

有人说她“吃中国饭砸中国锅”,有人觉得她“说一套做一套”,更有甚者直接将她贴上“背叛者”标签。

无论这些评价是否合理,但可以确定的是:她的公众信任度已经大打折扣。

从2015年后,柴静逐步淡出媒体圈,媒体报道极少。

有传言她移居西班牙,也有人说她经营手工作坊,过起了低调生活。

2024年她罕见公开露面,面容消瘦、发际线上移,精气神不再,虽仍言辞犀利,但已不再引发大范围共鸣。

有人感叹,那个曾在风口浪尖发声、在废墟中奔走的女记者,如今成了话题边缘的过客。

信源:

央广网2015-03-01《穹顶之下的呼喊:柴静雾霾调查引发全民关注》

中国新闻网2014-02-21《柴静赴美产子再遭质疑 采访方式曾引业内讨论(图)》

澎湃新闻2020-12-16《丁仲礼也上了美国制裁名单,谁还记得他当年那段关于减排的对话?》