人们爱孩子,却很少能做到一视同仁,从古到今,这种弊病一直都很多。《颜氏家训》这样写道:贤俊者自可赏爱,顽鲁者亦当矜怜。

是的,聪明俊秀孩子惹人喜爱,就出现了很多偏爱的家长。不过,那顽皮愚笨的孩子也应该加以怜悯。那种有偏爱的家长,即使是想对他好,反而会给他招致祸殃。

对于这个偏爱的问题,《颜氏家训》就举了几个例子,比如共叔段的死,赵王如意被杀,其他像刘表的宗族倾覆,袁绍的兵败地失。这些事例,实际上是父母一方偏爱所导致的。

现在,溪老师跟大家聊一聊其中的一个故事——共叔段之死。

春秋初期郑国第三位君主是郑庄公寤生,他的亲弟弟是故事的主角共叔段。

郑庄公的母亲武姜在怀郑庄公时非常辛苦。在大家的常识中,生孩子,正常情况下是孩子的头先出,而要是脚先出来,就预示着生出来的孩子是不祥之人,遭周围人非议,被人用异样的眼光看待。

武姜在生郑庄公,郑庄公的脚先出来,在场的人无不惊呼“不祥之兆”。为此,武姜对孩子心生厌恶,为孩子取名 “寤生”,意为 “逆生”“难产而生”,

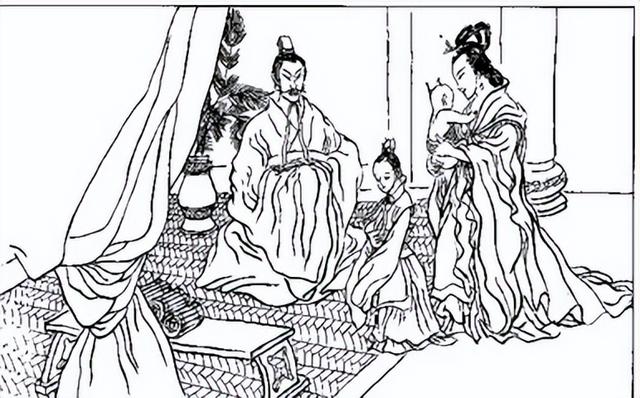

等到第二个孩子共叔段出生的时候,头先出来,并且长相清秀,乖巧伶俐,深得武姜宠爱。等共叔段大一些,武姜请求自己的老公,也就是郑武公,废除长子郑庄公的太子之位,立共叔段为太子。但是多次都被拒绝,她也在愤恨中看着自己的长子郑庄公继承皇位。

郑庄公上位以后,武姜为自己的小儿子谋划,与郑庄公请示把当时的战略要地 “制邑”给共叔段。庄公以 “虢叔死焉” 为由拒绝,转而同意将京邑给了弟弟。

京城那地界儿,比郑国的老都城大了不止一星半点。大夫祭仲急得直跳脚:“都城要是建得比规定的百雉还大,那可是国家的祸根啊!” 可庄公却两手一摊,无奈地说:“我妈姜氏想要这样,我哪儿躲得了这祸啊?” 打那以后,共叔段就被戏称为“京城大叔”,他开始肆无忌惮地扩充自己的地盘。

共叔段那是真不含糊,一步步挑战着礼制的底线。

他先是悄悄把郑国西边和北边的地盘划拉到自己名下,后来又一口吞下了廪延那地儿,势力范围都快赶上半个郑国了。大臣公子吕急得跟热锅上的蚂蚁似的,一趟趟往庄公那儿跑,劝他赶紧动手。庄公却淡定得很,甩出一句:“恶事干多了,他自己就得完蛋。” 他这是故意放长线钓大鱼呢,要让共叔段的狐狸尾巴全露出来,到时候再收拾他不迟。

到了公元前722年,共叔段那是真动手了,修城墙、囤粮食、练兵马,还跟老妈武姜串通好了,打算来个里应外合,直捣郑国都城。庄公早就有准备了,一看共叔段挑好了日子,立马派公子吕带着200辆战车,浩浩荡荡地杀向京城。

京城的老百姓被共叔段的暴政逼得没法儿,直接反水了。共叔段一看形势不妙,撒丫子就跑,一路逃到鄢邑,庄公还是不依不饶,最后共叔段只能流亡到共国去了。

庄公一生气,把老妈武姜给关到了城颍。他还发誓:“不到黄泉,咱俩再也不见!” 至于共叔段,庄公也没赶尽杀绝,让他在共国安享晚年去了。

朋友们,共叔段出生在帝皇之家,作为二皇子衣食无忧,一生可以享荣华富贵,只要不搞事,不作死,就不会被处死。

从“请求制邑”到“获封京邑”,母亲用逾矩的资源倾斜,让他误以为越界不会受罚”;当他扩张地盘、违背礼法时,母亲和周围人都未给予警示,反而强化了“只要母亲支持,便可为所欲为”的错觉。

可以说,共叔段之死,一场被偏爱的 “温水煮青蛙”。