近日,厦门市松柏中学的一位男生,成功地让一条裙子和一顶假发成为了全网瞩目的焦点。

新京报报道,在校运会的赛场上,男生戴着假发穿着裙子,如风一般掠过跑道,将对手远远甩在身后,率先冲线。然而,他的高光时刻转瞬即逝——冠军成绩因“违反体育精神”被取消,连所在班级的“精神文明班”评选资格也一并被剥夺。一场凭实力的胜利,最终输给了一条裙子的“形式”。

检录时畅通无阻,夺冠后秋后算账。这充满戏剧性的反转,让围观者哑然失笑。毕竟,稍有常识的人都明白,裙摆和假发非但不能提供推力,反而可能增加风阻。校方那套严肃的“体育精神”说辞,在年轻人“裙下又没藏马达”的精准调侃面前,显得如此苍白。我们不禁要问:这条裙子,究竟碍着了谁?

细究起来,它可能碍着了一种对“整齐划一”的迷恋。在我们的校园记忆中,校运会往往是这样一种存在:统一的运动服,整齐的方阵,以及一套不容置疑的流程。它更像是一场关于“秩序”的展演,而非纯粹属于青春的能量释放。那位男生的游戏角色扮演,像一个不经意的“黑客”,闯入了这套精心编排的程序,用戏谑消解了庄严。他的奔跑越有力,速度越快,对那套固化秩序的“嘲讽”效果就越强。在管理者看来,这或许不是一次夺冠,而是一次精心策划的“破坏”。

当然,我们也不能忽视那条裙子作为一个符号,所带来的更深层焦虑。它跨越了传统的性别着装边界,触碰了一些教育者心中那条关于“性别规范”的敏感红线。哪怕学生初衷仅仅是角色扮演,但在一个对任何“非标准化”表达都高度警觉的系统里,这足以被上纲上线为一种危险的苗头。于是,“教育引导”成了最好的说辞,“取消资格”成了最顺手的大棒。这背后的逻辑,或许并非源自对体育精神的深刻理解,而是源于对“失控”的天然恐惧。

更耐人寻味的是“连坐”式的惩罚。一人“奇装异服”,全班荣誉受损。这种源自封建时代的学校治理智慧,至今仍在我们的校园里焕发着“活力”。它试图用集体利益绑架个人行为,让潜在的“异类”在同伴的压力下无所遁形。那个奔跑的男生,或许在一瞬间成了班级的“英雄”,却又在规则的重压下,可能被误解为“罪人”。教育,本应是点燃一团火,何以在此刻,变成了兜头一盆凉水?

在这起事件中,最“幽默”的悖论莫过于:我们一边呼吁着培养孩子的创新精神与独立人格,一边又对任何一个突破了常规框架的创意举动如临大敌。那条裙子本身没有价值观,但它像一面镜子,照出了我们教育环境中那些根深蒂固的矛盾——我们渴望孩子个性张扬,却又害怕他们与众不同;我们赞美拼搏的力量,却又无法容忍这力量披上了我们看不惯的外衣。

事件的结局,是教育局表示要“促进沟通”。但愿这场沟通,不是单方面的说服与规训,而是一次真正的聆听。我们应该听到,那条在风中飞扬的裙子诉说的,或许不是对规则的挑战,而是一个年轻灵魂试图在集体洪流中,确认自我存在的微小尝试。教育的伟大,不在于生产出标准化的产品,而在于呵护那些独一无二的、可能会改变世界的“不一样”。

当学校管理者的恐惧,跑赢了一个中学生的创意,我们失去的远不止一场比赛的公平。我们失去的,可能是一片能够让未来无限想象力生长的土壤。说到底,被那条裙子兜住的,不是风,而是一些学校管理者面对鲜活生命时,那无处安放的管控欲。

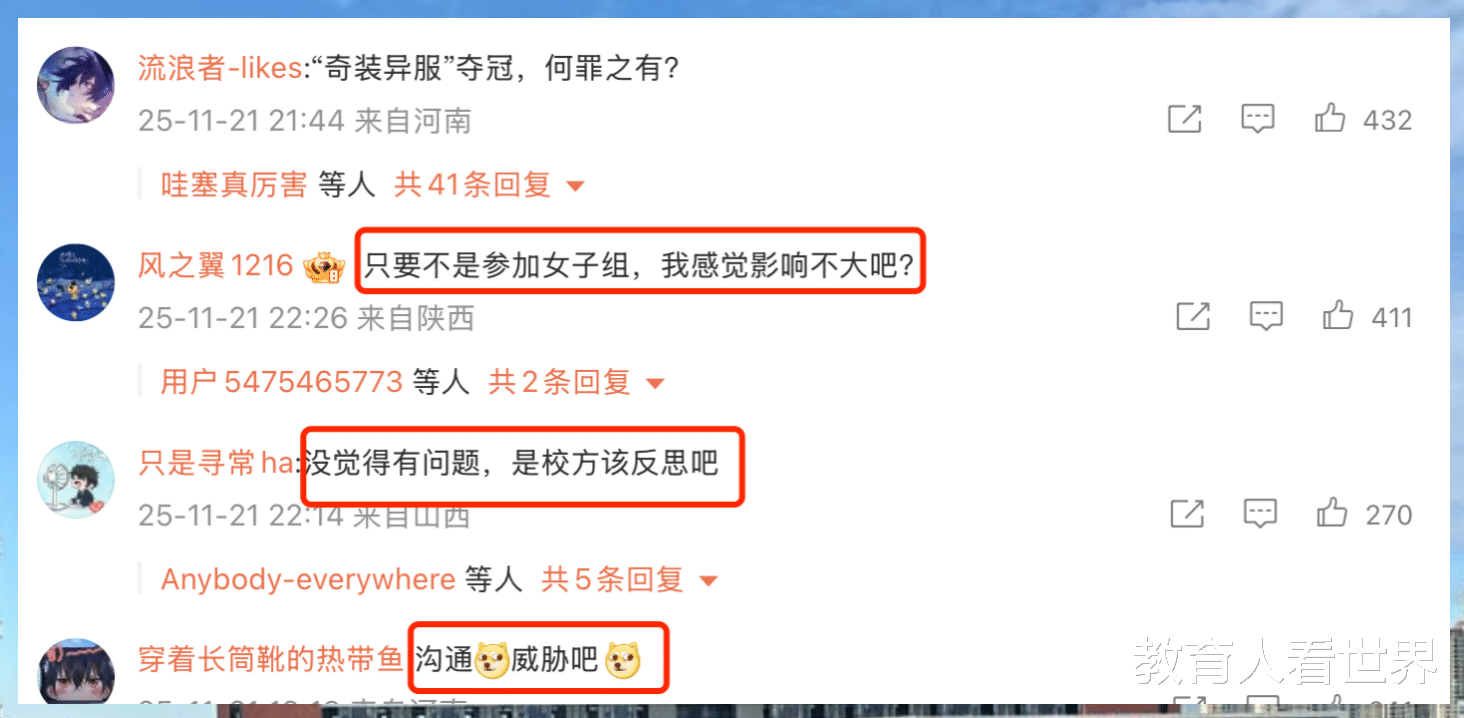

你怎么看待校方“违反体育精神”的借口?你认为校方的担心到底是什么?欢迎留言讨论。

(图源网络,侵联删)