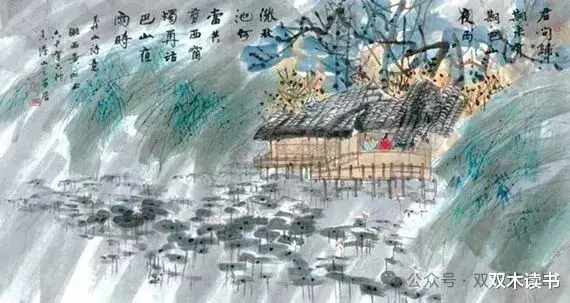

李商隐《夜雨寄北》

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

这首诗的作者是唐代 “无题诗圣手” 李商隐,创作于唐宣宗大中二年(848 年)前后。

当时 40 岁左右的李商隐因政治党争牵连,被贬为东川节度使判官,驻守梓州(今四川三台,属 “巴山” 区域)。

他与妻子王氏长期分居,某天收到妻子的书信,询问归乡日期,恰逢夜雨连绵,秋池涨水,触景生情写下这首 “寄北” 诗(“北” 指北方的家乡或妻子所在地)。

诗最早收录于宋代《文苑英华》,后被《全唐诗》收录。

清代纪晓岚在《李义山诗集辑评》中赞其 “语浅情深,含蓄不尽,夜雨相思之景,宛然在目”,尤其 “何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时” 一句,被评 “以未来忆现在,以虚景衬实景,相思之苦与期盼之甜交织,千古无解”。

诗中 “巴山”(今四川、重庆一带山地)、“西窗烛”(古人常于西窗下夜谈,烛火需不时修剪烛芯)均是唐代文人生活的典型意象。

白话翻译

你问我回家的日期,可我还没有确定的归期;

巴山的深夜下着大雨,池塘里的秋水都涨满了。

什么时候我们才能一起坐在西窗下,剪去烛芯(促膝长谈),到那时我再跟你细说,今晚巴山夜雨时(我对你的思念)。

一封 “雨夜家书”,每句都藏着 “今” 与 “明” 的纠缠,二十八个字,写尽了异地思念的细腻心事。

首句 “君问归期未有期” 的 “未有期” 太戳心 —— 不是 “快了”,不是 “快了”,是 “没有确定的日子”。

前一个 “期” 是 “归期”,是妻子的期盼;后一个 “期” 是 “确定的时间”,是诗人的无力,两个 “期” 叠在一起,像一根橡皮筋,一头牵着远方的人,一头牵着等待的人,越拉越紧,满是牵挂。

“巴山夜雨涨秋池” 的 “涨” 字极富画面感 —— 不是 “下雨”,是 “雨下得太久,池塘的水都满了”,秋夜的雨本就凉,再加上 “涨满” 的池水,更显环境的清冷;可

这 “涨” 的不只是池水,还有诗人的思念,小事里藏着藏不住的牵挂。

这句没有写 “想你”,却比 “我想你” 更动人,因为所有的思念,都藏在了看雨的眼神里。

后两句 “何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时” 是全诗的 “魂”——“何当” 是 “什么时候才能”,满是期盼,不是 “如果”,是 “一定想”;

“共剪西窗烛” 是古人最温柔的相处:夜里坐在西窗下,一边剪烛芯(让烛火更亮),一边说心里话,像我们现在说 “等见面了,我有好多话跟你说”,简单却满是烟火气。

最妙的是 “却话巴山夜雨时”—— 未来的某一天,我们会聊起 “今晚我在巴山看雨想你的这件事”,把 “现在的思念” 变成 “未来的回忆”,虚实交织,像一场循环的梦,现在的苦,到未来都会变成甜的谈资。

整首诗没有华丽的辞藻,甚至有些 “重复”(“巴山夜雨” 出现两次),可就是这份重复,让思念有了重量 —— 第一次是 “现在的苦”,第二次是 “未来的甜”。

李商隐的 “夜雨寄思”

写这首诗时,李商隐在梓州已待了快一年,巴山的秋天来得早,一入秋就总下雨。

那天傍晚,邮差送来妻子的信,信里没说别的,只问 “归期定了吗?家里的菊花都开了”。

他拿着信,坐在窗边,外面的雨越下越大,雨点打在池塘的荷叶上,噼啪作响,他起身走到门口,看到池塘里的水已经快漫到岸边了。

他想起去年离家时,妻子也是在西窗下送他,烛火摇曳,她一边帮他整理行李,一边说 “到了那边,记得多写信”。

现在西窗下的烛火,应该还亮着吧?她会不会也在看雨,想 “他那边的雨,有没有这么大”?

他坐在桌前,铺开信纸,却不知道该怎么写归期 —— 官场的事一团乱,他自己也不知道什么时候能回去。

想了半天,只写下 “君问归期未有期”,然后看着窗外的雨,又写下 “巴山夜雨涨秋池”。

可他不想让妻子太难过,就又添了两句:等以后我们一起在西窗下剪烛聊天,我再跟你说今晚我看雨想你的样子。

写完信,他把信折好,交给邮差,心里想着:等下次收到信,她会不会跟我说 “家里的菊花谢了,我帮你收了花瓣”?

可他没想到,两年后妻子就病逝了,他再也没能和她 “共剪西窗烛”,这首诗,也成了他一辈子的遗憾。

李商隐的《夜雨寄北》写的是每个异地相处的人,都曾有过的 “小期盼”。

可能是异地恋的情侣说 “等放假就见面”,可能是在外打工的人说 “过年就回家”,可能是学生说 “等毕业就和朋友去旅行”。

这些 “期盼” 像雨夜的烛火,虽然微弱,却能照亮等待的路。