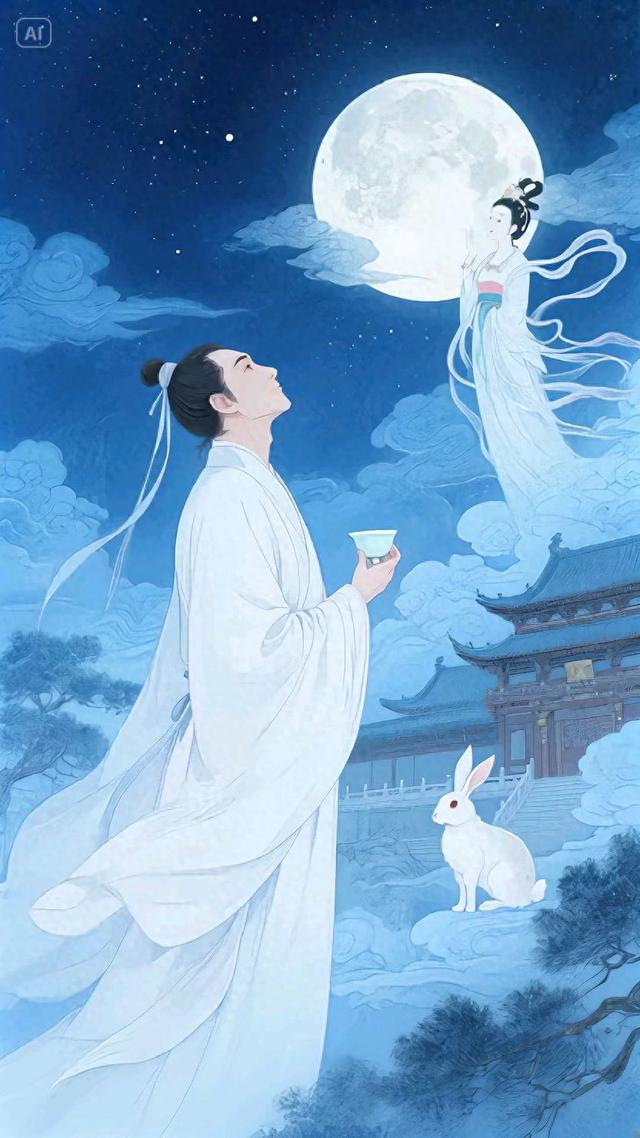

中国的“四大传统节日”分别是春节、清明节、端午节和中秋节。说起这些传统节日的代表性诗词,首先是中秋节的代表性诗词最为有名。

这其中,首当其冲的是大文豪苏轼的《水调歌头》:

明月几时有,把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,

又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,

此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

但愿人长久,千里共婵娟

这是千年以来,“中秋”诗词的名篇。可说,“中秋”诗词名篇荟萃,却再也没有能超越此篇的。

其次是唐代政治家、诗人张九龄的这篇《望月怀远》:

海上生明月,天涯共此时。

情人怨遥夜,竟夕起相思。

灭烛怜光满,披衣觉露滋。

不堪盈手赠,还寝梦佳期。

海上生明月,天涯共此时

一句,“海上生明月,天涯共此时”,世上再也没有“中秋”诗句,能够媲美这句所包含的情感的。

最能代表“清明节”的诗词,莫过于大诗人,有着“小李杜”之称的杜牧的这首《清明》:

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村

这首诗,成就了“汾酒”,成就了“杏花村”。带着上千年以来,人们在“清明节”所寄托的哀思。

而最能代表中国最重要节日-“春节”的诗词,莫过于大政治家、文学家王安石的这首《元日》:

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符

这其中的“爆竹”、“春风”、“屠苏”、“曈曈日”和“新桃”,写尽了春节的热闹、喜庆和祝福。

其他重要节日,有“元宵节”、“七夕节”、“重阳节”。这其中,“元宵节”的代表诗词也很多,很有名。最有名的莫过于宋代女词人朱淑真的这首《生查子》:

去年元夜时,花市灯如昼。

月上柳梢头,人约黄昏后。

今年元夜时,月与灯依旧。

不见去年人,泪湿春衫袖。

月上柳梢头,人约黄昏后

一句,“月上柳梢头,人约黄昏后”,是人生中最为美好的时刻。也是这个世界上,所有语言对这个美好时刻最唯美、最抒情的表达。

其次是大词人辛弃疾的这首《青玉案·元夕》:

东风夜放花千树,更吹落,星如雨。

宝马雕车香满路。

凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。

众里寻他千百度,蓦然回首,

那人却在,灯火阑珊处。

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处

毫无疑问,这个世界,最浪漫、最让人难忘的时刻,莫过于这句,“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。

“七夕节”的代表性诗词,是宋代词人,有着“苏门四学士”之称的秦观的这首《鹊桥仙》:

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。

金风玉露一相逢,便胜却、人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。

两情若是久长时,又岂在、朝朝暮暮。

两情若是久长时,又岂在、朝朝暮暮

这首词,有两个名句,“金风玉露一相逢,便胜却、人间无数”,写尽了有情人相会的美好;而“两情若是久长时,又岂在、朝朝暮暮”,又是这个世界,对于爱情永恒的最最美好的祝福。

而“重阳节”的代表性诗词,莫过于大诗人王维的这首《九月九日忆山东兄弟》:

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲

这首诗的意义,已经超越了“重阳节”,是所有“佳节”在外的游子心中的痛,“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”。

而“寒食节”,到了近代,已经被合并进了“清明节”,不复存在了。但它也有名气非常大的代表作,唐代诗人韩翃的《寒食》:

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜

一句,“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜”,写尽了“春天”,特别是“寒食节”的美好。是中华传统文化美的象征。

“社日节”,由于近代中国的不断细化,以及农业社会的瓦解,这个节日也不存在了。但我们还能从这首唐代诗人王驾的《社日》中,感受到它昔日的隆重和喜庆:

鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。

桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。

桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归

一句,“家家扶得醉人归”,这美好的景象,就像是“天下大同”一样。就算是在现代的中国,也见不到。

但十分可惜的是,身为“四大传统节日”之一的“端午节”,却没有一首代表作。大文豪苏东坡虽然有数首“端午节”诗词,但都是他的中等水平,达不到《水调歌头》的高度。这首《浣溪沙·端午》的水平相对较高:

轻汗微微透碧纨。明朝端午浴芳兰。

流香涨腻满晴川。

䌽线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟。

佳人相见一千年。

䌽线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟。佳人相见一千年

这首词,描写了众多的“端午”习俗,比如,“浴芳兰”,点明时令特征,古俗以兰草沐浴祛邪。“䌽线轻缠红玉臂”,写的是五色丝线避邪的民俗。“小符斜挂绿云鬟”,也是一种“端午”习俗。

而一句,“佳人相见一千年”是这首词的“画龙点睛”之笔。突然拔高意境,将节日祝福升华为永恒誓约,其中"佳人"既可指爱侣,亦可隐喻政治理想(如屈原式的追求)。

这首北宋诗人李清臣的《端午帖子》,非常有代表性:

艾叶成人后,榴花结子初。

江心新得镜,龙瑞护仙居。

艾叶成人后,榴花结子初

“艾叶成人后,榴花结子初”,端午节有挂艾叶驱邪的习俗,此处“成人后”可能指艾草已长成,象征成熟与庇护。石榴花在端午时节盛开,并开始结子,象征多子多福、生机勃勃。

“江心新得镜,龙瑞护仙居”,古时认为端午所铸铜镜有辟邪之效。龙是端午的重要象征(如赛龙舟、祭龙神)。这句通过自然景物与神话传说的结合,营造出节日的祥瑞氛围,非常具有节日气氛。

这首民族英雄文天祥的《端午即事》,超越了普通节令诗的范畴,将个人命运与国家存亡熔铸于端午文化记忆之中:

五月五日午,赠我一枝艾。

故人不可见,新知万里外。

丹心照夙昔,鬓发日已改。

我欲从灵均,三湘隔辽海。

五月五日午,赠我一枝艾

“五月五日午,赠我一枝艾”,表面写民间习俗,实则以艾草的芳香喻指高洁品格。“故人不可见,新知万里外”,"故人"既指旧友,更隐喻已逝的南宋王朝;"新知万里外"写流亡朝廷的遥远,空间上的隔绝暗示政治处境的艰难。

“我欲从灵均,三湘隔辽海”,"从灵均"的抉择直白表明以屈原为楷模,但"三湘隔辽海"的地理阻隔,既写实指元军控制下的南北隔绝,又象征理想与现实间的永恒距离。

这首南宋词人黄裳的《喜迁莺 其五 端午泛湖》,以浓墨重彩的笔法描绘了宋代杭州端午龙舟竞渡的盛况,全词宛如一幅动态的民俗长卷,在热烈的节庆氛围中透露出雅致的生活情趣:

梅霖初歇。

乍绛蕊海榴,争开时节。

角黍包金,香蒲切玉,是处玳筵罗列。

斗巧尽输少年,玉腕彩丝双结。

舣彩舫,看龙舟两两,波心齐发。

奇绝。

难画处,激起浪花,飞作湖间雪。

画鼓喧雷,红旗闪电,夺罢锦标方彻。

望中水天日暮,犹见朱帘高揭。

归棹晚,载荷花十里,一钩新月。

画鼓喧雷,红旗闪电,夺罢锦标方彻

这些诗词都不错,但在我个人心中,都难以达到“端午节”代表作的高度。亲亲,如果是您来选,您会选哪首诗词作为“端午节”的代表作呢?