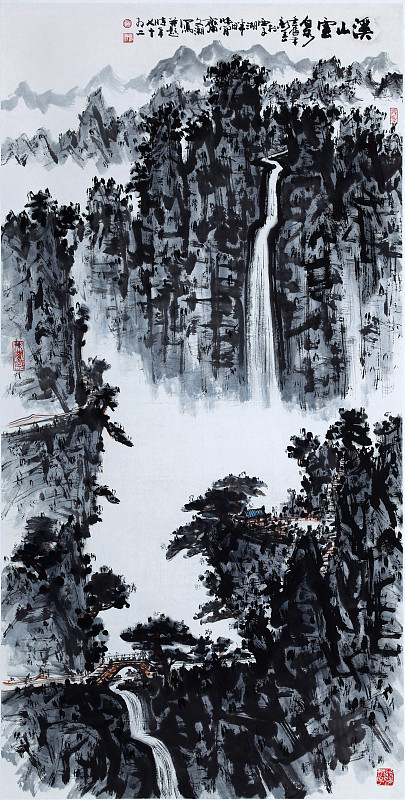

当香港英联拍国际拍卖行的锤声为李可染《春柳牧牛图》定格在140万港币时,艺术市场的聚光灯再次聚焦在这位大师笔下的水牛与牧童身上。这并非偶然——从2019年《柳塘牧牛》以2,500港币估价亮相,到2022年同系列作品飙升至55万港币估价区间,李可染的牧牛题材始终是拍卖场的硬通货。

细数近年拍卖纪录,李可染作品堪称中国近现代书画市场的"定海神针"。香港佳士得"中国当代及近现代书画"专场曾创下89.18%的惊人成交率,2.34亿港元的总成交额中,其作品多次担纲领衔。这种市场表现绝非偶然,正如当年《牧牛图》从1992年香港拍卖会流转至2022年秋拍,三十年间身价翻越数十倍,见证着藏家对其艺术价值的持续认可。

若将不同年份的《牧牛图》系列并置观察,更能发现市场对稀缺题材的敏锐嗅觉。2022年秋拍中,一幅估价25-55万港币的立轴《牧牛图》,题识仅"可染"二字,却因传承有序(源自1992年香港拍卖会第324号拍品)引发激烈竞逐。这种对简洁构图与纯粹笔墨的追捧,恰与《春柳牧牛图》中"写形造意,信手拈来"的艺术特质形成呼应。

李可染的魔力在于,他让最平凡的农耕场景焕发永恒魅力。中央美术学院教授的头衔、中国画研究院院长的身份固然为作品背书,但真正打动藏家的,是那些柳枝拂水的笔触里藏着的江南烟雨,是牧童与水牛互动中流淌的东方哲学。当齐白石《红荷鸳鸯》以明艳色彩取胜,吴冠中《江南水乡》以水气氤氲见长时,李可染用墨色层次构建的田园诗篇,反而成为市场中最耐品味的"慢消品"。

市场数据揭示着更深的收藏逻辑:在佳士得香港秋拍中,李可染作品多次出现估价300万港币最终斩获1270万港币的"跳跃式"成交。这种溢价现象背后,是藏家对"金铁烟云"笔墨体系的集体信仰——那些看似随意的皴擦点染,实则是经过"采一炼十"的极致提炼。正如《春柳牧牛图》中柳丝的疏密节奏,实为艺术家对传统"积墨法"的现代化演绎。

当香港蘇富比书画专场以6.42亿港元总成交额刷新纪录时,首件过亿的李可染作品《千岩竞秀万壑争流》成为最耀眼的注脚。这提醒我们:在艺术市场的价值坐标系里,李可染的牧牛从来不只是田园小品,而是承载着中国山水画变革密码的文化符号。那些被反复传颂的拍卖数字,终将沉淀为艺术史天平上最精准的刻度。