导语:来自祖国最北端漠河的56岁患者梁先生,2024年初被确诊“巨大肝癌并右心房癌栓、肺转移”,当地医生估计生存期仅1-3个月。转至复旦大学附属中山医院后,在樊嘉院士、周俭院长指导下,肝肿瘤内科夏景林教授牵头,联合放疗科实施“介入+放疗+以沙利度胺为基础的‘鸡尾酒’系统治疗(TBC)”的综合方案,肿瘤控制并持续“无瘤生存”达20个月。2025年9月24日复查又发现其左主干冠脉起始部>80%重度狭窄,在葛均波院士团队紧急介入下成功置入支架,患者第二次“闯关”成功。

第一关:与“晚期肝癌”正面交锋

从晴天霹雳到绝处求生

2024年1月,家人发现56岁的梁先生在短短一个月内暴瘦近30斤。检查结果犹如当头一棒:晚期肝癌(肿瘤达16×11公分),伴随心脏、肺部转移。当地医生在看过彩超后,几乎断言“只剩1到3个月”。对一个普通的北方家庭而言,这无异于晴天霹雳。2月2日,大年关头,一家人推着虚弱到只能依赖轮椅的梁先生,登上了前往上海的飞机。他们在春节前夜辗转寻医。数位专家都给出了悲观的结论:手术风险极高,甚至“可能下不了手术台”。

就在家属几乎要放弃时,一张纸条改变了命运。——“去找夏景林教授,如果他能做介入,就还有机会;如果他不能,那真的没有希望了。”

在中山医院遇见“转机”

2月5日,梁先生一家怀着忐忑与不安,推着轮椅走到了复旦大学附属中山医院夏景林教授的诊室门口。没过多久,夏教授亲自走出来叫了梁先生的名字。简单问诊后,他认真查看了片子,抬起头平静地说了一句:“病情确实严重,已经侵入到心脏,但——遇到我算是对了,这个介入手术可以做。”短短的一句话,让在场的家属重燃希望。夏教授告诉他们,虽然手术有难度,但自己已经成功完成过十余例类似病例,“今天入院,明天我亲自为你父亲做手术。”不仅如此,他还安慰梁先生的女儿,治疗费用不会太高,并主动展示过往成功病例的影像资料。

“那一瞬间,我们终于敢相信——父亲还有机会。”梁先生的女儿回忆说。第二天手术顺利完成。出乎大家意料的是,手术后的梁先生不仅能够正常进食,精神状态也逐渐恢复。短短两天后,他便在大年三十坐上了回乡的飞机,家人心中那块大石头终于落地!

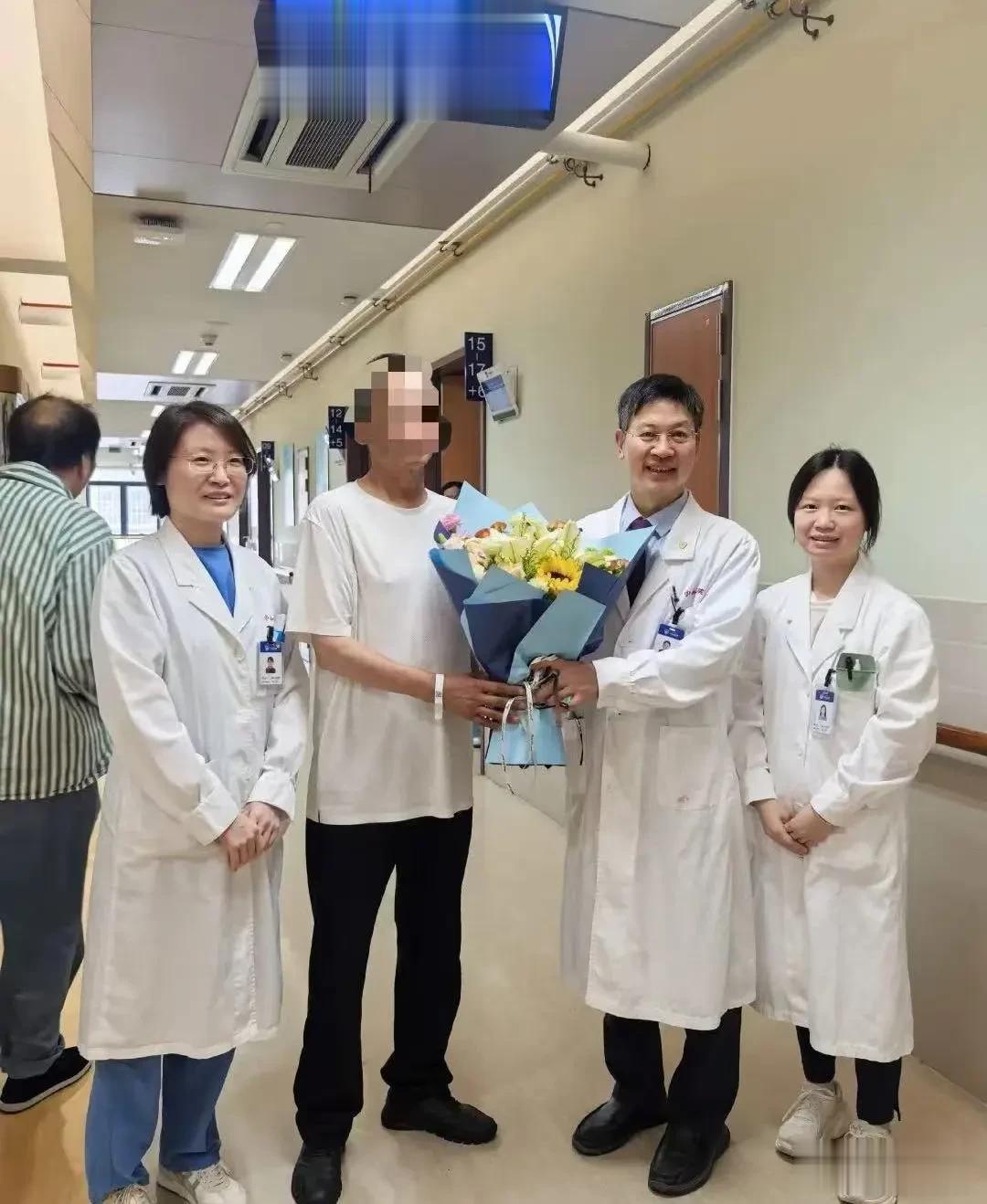

图1:夏景林教授团队和患者

术后重生,化险为夷

“回家后,他几乎和正常人没什么两样,体力、食欲也在术后一周左右恢复。”梁先生的女儿回忆。短短一个月后,复查结果已显示恢复良好,父亲的体重较上次就诊时还增加了14斤。此后,梁先生于2月27日、4月1日又先后接受了两次介入治疗。三次介入结束后,自4月16日起,他又开始了一个疗程的放疗,重点针对右心房及下腔静脉癌栓,以降低栓塞风险。整个过程中,梁先生始终规律口服肝癌鸡尾酒药物。

治疗后第五个月复查,影像学结果令人振奋:肝内肿瘤明显缩小,下腔、右心房癌栓已完全坏死;肿瘤标志物恢复正常范围!与此同时,梁先生的体能、食欲和日常生活已基本恢复常态。

“我们是幸运的,在最关键的时刻走进了中山医院,走进了夏医生的诊室。”梁先生的女儿感慨地说,“整个治疗过程中,父亲既没有遭受过太大的罪,也没有多花过一分冤枉钱,每次住院各种费用除去报销都没超过1万。”

图2:夏景林教授团队和患者

图3:夏景林教授团队和患者

第二关:火眼金睛识破“隐形杀手”

以微知著捕捉“致命征兆”

时间来到2025年9月23日的例行复查,梁先生已经实现了长达20个月无瘤生存!堪称“医学奇迹”!就在大家以为可以松一口气时,复查中梁先生不经意提到的“胸闷、胸痛”引起了夏景林教授的高度警觉。他果断安排冠脉CT检查,结果显示——心脏最关键的“供血主干道”左主干起始部出现超过80%的狭窄!

这是一颗隐藏在心脏里的“定时炸弹”:一旦急性闭塞,极可能造成大面积心梗,死亡率惊人。夏教授第一时间将情况汇报葛均波院士,葛院士立即远程指挥,启动绿色通道,由心内科戴宇翔主任领衔,当天就为梁先生安排了冠脉造影及支架手术。

抗癌奇迹再续救心传奇,王牌联手生死拆弹

手术台上,紧张的气氛令人屏息。为如此危重的左主干病变放置支架,无异于在心脏的“生命主干道”上拆除炸弹,稍有差池便是生死瞬间!然而,凭借葛均波院士团队的娴熟技术和丰富经验,支架精准植入,血流重新通畅。这场惊心动魄的“救心之战”,终于取得圆满成功。

术后,梁先生轻轻吐出一句:“又从死亡边缘被拉了回来,胸口久违地舒坦了。”

漠河来客的生命奇迹

复旦大学附属中山医院作为国内顶尖的医学中心,其“心脏”和“肝脏”两大学科均是国家级重点学科,综合实力雄厚。

从“抗癌奇迹”到“救心成功”,梁先生两度闯过“鬼门关”。而背后,是复旦大学附属中山医院多学科无缝协作的力量——樊嘉院士领衔的肝癌团队,葛均波院士坐镇的心血管团队,两大王牌学科并肩出击,用仁心仁术为患者托举生命。这是一曲凝聚了专业、温度与信念的生命赞歌,也为国内复杂危重疾病的综合诊治,树立了一个闪亮的典范。

结语

这是一例由“不可治”走向“可管理”的现实范本:临床判断+流程速度+跨学科协作,让“希望”变得可负担、可复制。对患者与家属而言,“活得久”与“活得好”同样重要;对医院与学科而言,把以患者为中心的全病程管理“做深做透”,正是复旦大学附属中山“心肝联动”此番胜利的关键词。

注:本文基于患者家属书面授权叙述、夏景林教授公开科普与病例总结、以及医院通报素材综合撰写。个体治疗方案因人而异,文中做法不构成对任何个体的医疗建议。若读者有就医需求,请以正规医疗机构与专业医师评估为准。

正在阅读本文的你还有什么小妙招?

欢迎留言分享感受(*^_^*)

审核专家:夏景林

责任编辑:木子李

排版编辑:木子李