1.我四哥的战前总动员,与我的疯狂吐槽

我叫宇文宪,字毗(pí)贺突。

自我儿宇文贵去世后,我的世界就成了黑白默片。

长安城的一切,朱墙金瓦,车水马龙,都像是褪了色的老旧画卷,了无生趣。

我以为我会在齐王府里,就着回忆,把自己腌成一坛风干的咸菜,直到地老天荒。

可没想到,我那个同样沉浸在悲痛和失望里的四哥,宇文邕(yōng),比我先一步找到了解脱的法门。

他选择解脱痛苦的方式,很简单粗暴,那就是:

发动一场战争。

建德五年九月,大朝会。

我四哥站在龙椅前,一扫往日的阴郁,整个人像是打了鸡血,慷慨激昂地发表了一篇堪称年度最佳的战前动员讲话。

“诸位爱卿!”

他声音洪亮,回荡在太极殿里,“去年朕思念爱侄,撤军归国,让那帮北齐的跳梁小丑多活了一年,是朕的锅。

不过,朕上次去他们那儿串了个门,看得真真切切,那帮人打仗,跟小孩子过家家没什么两样!”

我站在下面,面无表情,心里却在疯狂吐槽:四哥,你去年伐齐失败,明明是自己嗑丹药嗑进了重症监护室,跟思念我儿子有半毛钱关系吗?

这甩锅的熟练度,不去当销售总监真是屈才了。

“况且,”我四哥越说越兴奋,仿佛已经看到了胜利的曙光,“北齐朝廷,乌烟瘴气,小人当道,老百姓都快活不下去了,天天盼着我们去解救他们。

这简直是老天爷把胜利的果实喂到我们嘴边啊!

再不张嘴,就要被别人抢走了!”

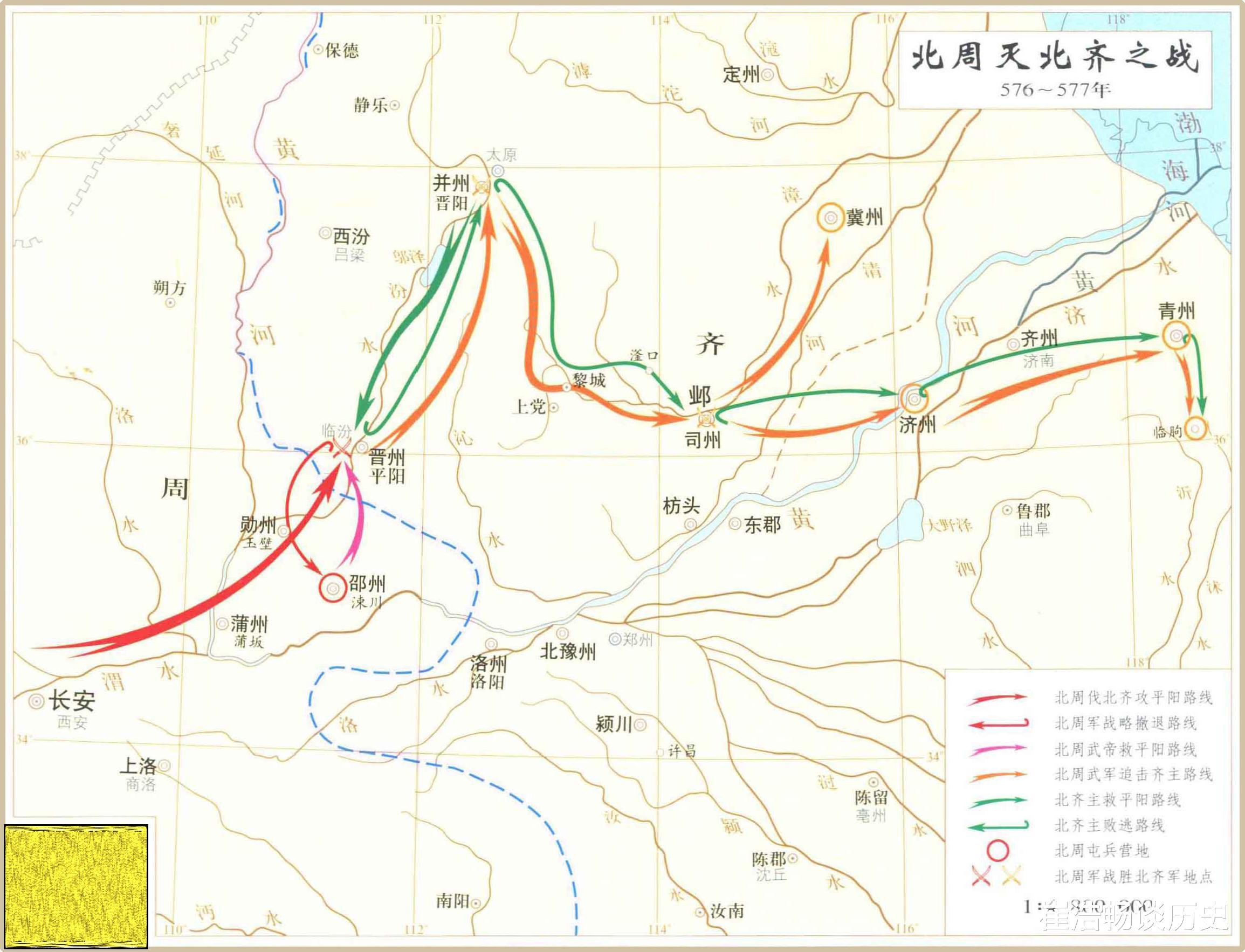

他顿了顿,拿起一根长杆,在巨大的军事地图上用力一戳(chuō),正中一个叫晋州的地方。

“上次我们只是挠了挠他们的后背,这次,我们要直接掐住他们的喉咙!

晋州,是高欢那老小子发家的地方,是他们的龙兴之地,政治意义重大。

我们去打晋州,他们必定会拼了老命来救。

到时候,咱们就关门打狗,来一个灭一个,来两个灭一双!”

他挥舞着手臂,唾沫横飞。

“然后,咱们就乘着这股东风,一路向东,直接捣了他们的老巢,统一天下,指日可待!”

矢志攻灭北齐的北周武帝宇文邕

整个大殿,鸦雀无声。

我环顾四周,同僚们的表情,一个比一个精彩。

有的一脸懵(měng)逼,有的低头数着地上的蚂蚁,有的眼神飘忽,假装在欣赏殿顶的横梁。

大家心里想的都一样:陛下,您冷静点。

上次十七万大军灰溜溜撤回来的场景,还历历在目呢。

终于,有个头铁的大臣(我猜是宇文弼)小声哔哔了几句,大概意思是这事儿得从长计议。

我四哥的脸,瞬间就拉了下来。

他把长杆往地上一顿,发出“咚”的一声巨响。

“机不可失,时不再来!”

他目光如电,扫视全场,“今天谁敢再给朕唱反调,动摇军心,直接按军法处置!

都听明白了没有!”

众人噤若寒蝉,齐刷刷地跪了一地:“臣等遵旨。”

我混在人群里,也跟着跪了下去。

心里却是一声长叹。

四哥啊四哥,你这是在你那个废物儿子宇文赟(yūn)身上受了多大的刺激,才要用一场国运豪赌来发泄怨气?

你失去了完美的继承人备胎,就想拉着整个北齐来陪葬吗?

也罢。

比起待在长安这座巨大的坟墓里,去战场上闻闻血腥味,或许能让我感觉自己还活着。

杀人,总比杀时间要来得痛快。

2.豪华阵容已就位,请自带瓜子板凳

十月,我大周伐齐的复仇者联盟正式集结。

我四哥这次是下了血本,点将册上的名字,一个比一个响亮,简直是全明星阵容。

右路军,总共分了三支。

总管一号,越王宇文盛。

我老前辈,为人稳重,靠谱。

总管二号,杞国公宇文亮。

是我侄子,就是性子急了点,打起仗来容易上头。

总管三号,随国公杨坚。

看到这个名字,我眼皮跳了一下。

杨坚这个人,怎么说呢?

他就像是你班上那个永远考第二名,不声不响,但你总觉得他随时准备在背后给你一刀的同学。

他那张脸上,永远挂着一副“我很稳重,我情绪稳定”的表情,可我总觉得,那张面具下面,藏着一头能吞掉整个天下的野兽。

我四哥把他放在右三军,也不知道是看重他,还是想让他离自己远点。

左路军,同样是三支精锐。

谯王宇文俭、大将军窦恭、广化公丘崇,也都是宿将。

而我,齐王宇文宪,和我另一个兄弟,陈王宇文纯,被光荣地任命为前军。

帮助四哥宇文邕进攻北齐的齐王宇文宪

翻译一下就是:全军的开路先锋,趟雷专家,以及最优先的炮灰。

我还能说什么呢?

“五郎,”出征前,我四哥把我单独叫到一边,拍着我的肩膀,语重心长,“这次,朕把最重要的任务交给你了。”

我心想,可不是嘛,送死的任务,当然最重要。

他摊开地图,开始了他的战略部署,那架势,仿佛他不是皇帝,而是天下第一的棋手。

“你,带两万精锐骑兵,给朕死死守住雀鼠谷。”

“陈王宇文纯,带两万步骑,守住千里径。”

“宇文盛,率一万步骑,守汾水关。”

“达奚震,率一万步骑,守统军川。”

他一口气点出四个地方,画了一个巨大的包围圈。

“你们四个的任务,就是把晋阳的齐国援军,给朕像钉子一样,钉死在北边,一个都不许放下来!”

然后,他又指向地图的另一侧。

“韩明,尹升,你们带人去齐子岭和鼓钟镇,把南边河内郡可能来的援军也给朕堵住。”

“辛韶,守好蒲津关,那是我们的后路,也是我们的生命线。”

“赵王宇文招,你从华谷那边出发,去把汾水西边那些小城给朕一个个拔掉。”

“最后,”他深吸一口气,目光灼灼地看着我,“朕,亲率大军,和内史王谊一起,猛攻晋州!

朕要让高纬那小子知道,什么叫天威难测!”

我听着这套天罗地网般的部署,不得不承认,抛开他那点个人情绪,我四哥在军事上的确有两把刷子。

这套组合拳,考虑得相当周全,几乎堵死了北齐所有救援的可能。

只是,他看我的眼神,除了君臣之义,兄弟之情,还多了一丝复杂的东西。

那是一种混杂着愧疚、依赖和期望的眼神。

儿子宇文贵的死,让我们之间多了一道看不见的墙。

而现在,他又试图用一场共同的战争,来重新粘合我们之间的裂痕。

我默默地行了个军礼,接过令箭。

“臣,遵旨。”

战争,开始了。

这出大戏的门票,是十几万人的性命。

而我,就是那个被推到台前,第一个开口唱戏的伶人。

3.晋州城破,速度快到我瓜子都没嗑完

我的任务,是率领两万精骑,驻守在雀鼠谷。

这地方,名字听着可爱,实际上是晋阳通往南方的咽喉要道,山势险峻,易守难攻。

我四哥把我放在这儿,意思很明确:就算是从我尸体上踏过去,也别让一个齐国援兵出现在晋州城下。

于是,我带着我的部队,在这深山老林里安营扎寨,每天的工作就是巡逻、放哨、以及和山里的猴子大眼瞪小眼。

日子过得,那叫一个清闲。

我估摸着,怎么着也得等我四哥在晋州城下打个十天半个月,我这边才会有活儿干。

毕竟攻城战,那可是个磨时间的体力活。

我连下个月的军事演习计划都拟好了。

结果,我刚把我那套珍藏的茶具摆出来,准备在这山清水秀的地方,体验一下战地风雅。

一个传令兵,就跟火烧了屁股一样,连滚带爬地冲进了我的大帐。

“王爷!王爷!大捷!大捷啊!”

我呷了一口茶,慢悠悠地问:“哦?什么大捷?我军前锋拔了敌军几个哨塔?”

北周、北齐、南陈形势图

传令兵喘着粗气,脸涨得通红:“不是啊王爷!晋州……晋州城破了!”

“噗——”

我一口茶,结结实实地喷在了面前的地图上。

“你说什么玩意儿?”我噌地一下站了起来,怀疑自己的耳朵出了问题,“这才几天?

十月十九号我哥才到晋州城下,今天……今天二十几号来着?这就破了?”

这速度,比我府里厨子做饭还快!

传令兵激动得语无伦次,把前线的战报竹筒递了上来。

我打开一看,整个人都惊呆了。

北周灭北齐之战形势图

我四哥确实是个人才,他到了晋州城下,也没急着攻城,而是每天亲自骑着马,在城外搞武装巡游,跟阅兵似的。

城里的齐军,被他这操作搞得人心惶惶,士气狂跌。

然后,神转折就来了。

晋州城里,出了两个“带路党”。

一个叫侯子钦的行台左丞,估计是看这仗没法打了,直接开城门投了降。

另一个更绝,是守北门的晋州刺史崔景嵩。

这哥们儿,半夜三更,偷偷派人给我军送了封信,表示愿意当内应。

我军这边接应的,是王轨那个老将军。

好家伙,王轨带着人还没摸到城下,一个叫段文振的猛男,已经提着长槊(shuò),带着几十号人,顺着崔景嵩放下的绳子,第一个爬上了城墙。

他们冲进主将尉相贵的卧室,那哥们儿还在睡梦中呢,就被段文振用刀架在了脖子上。

然后,城头上一阵鼓噪,周军大旗一插,城里的八千齐军,瞬间崩溃,稀里糊涂地就当了俘虏。

整个破城的过程,迅捷高效。

我拿着战报,哭笑不得。

搞了半天,我四哥这套天罗地网的部署,根本没用上。

他还在城外搞心理战呢,城里自己就从内部瓦解了。

这感觉,就像我摆开架势,准备跟对手大战三百回合,结果对手自己脚滑,一头磕死在了我面前。

我这前锋当的,突出一个寂寞。

我收起战报,对我的副将说:“传令下去,全军……继续喝茶。”

这仗打的,太没技术含量了。

4.论猪队友的自我修养:北齐皇帝高纬的行为艺术大赏

晋州城破的消息,像长了翅膀一样,飞向四面八方。

按理说,这么重要的军事重镇丢了,北齐的国主高纬,应该第一时间调兵遣将,火速南下,试图夺回失地。

然而,从我们潜伏在北齐的间谍传回来的情报看,高纬同学的脑回路,显然跟正常人不太一样。

当我把那份加密的情报,在我的大帐里,当着一众将领的面念出来时,整个营帐,陷入了一种诡异的寂静。

荒唐误国、贪恋美色的北齐皇帝高纬

“十月二十五日,齐主高纬,集结大军于晋阳。”

我清了清嗓子,开始念道。

嗯,这开头还算正常,有那么点要出兵的意思了。

“然,其并未即刻南下,反而……携冯淑妃,于天池纵情围猎。”

我念到这里,停顿了一下,抬头看了看我的部下们。

他们一个个瞪大了眼睛,表情仿佛在说:“王爷,您是不是拿错稿子了?”

我苦笑了一下,继续念。

“晋州求援的驿马,自清晨至中午,三度抵达猎场。右丞相高阿那肱,拦住信使,曰……”

我学着那个太监的娘娘腔,捏着嗓子道:“‘大家(齐国对皇帝敬称)正玩得高兴呢,边境上一点小摩擦,那都是家常便饭,干嘛这么着急上报,扫了大家的兴致!’”

“噗嗤(pū chī)……”

终于,有个年轻的校尉没憋住,笑了出来。

这一笑,就像打开了泄洪的闸(zhá)门,整个大帐里,充满了快活的空气。

“我的天,这……这丞相是咱们派过去的卧底吧?”

“这哪是丞相,这是运输大队长啊!”

我摆了摆手,示意大家安静,继续我的“单口相声”。

“直到傍晚,第四个信使赶到,哭喊着‘晋州城已经丢了’,高阿那肱这才捂不住,跑去报告。

北齐淑妃冯小怜

齐主高纬听闻,本欲返回,然,冯淑妃娇嗔道……”

我又换了个频道,模仿着女人的声音:“‘陛下,再杀一圈嘛,就一圈,人家的兴致才刚上来呢。’”

“于是,齐主从之。”

念完最后一句,我把情报往桌子上一拍。

大帐里,已经笑倒了一片。

有的捶着桌子,有的捂着肚子,眼泪都笑出来了。

我坐在主位上,脸上在笑,心里却是一阵恶寒。

一个国家的君主,昏聩(kuì)到如此地步,简直是闻所未闻。

国难当头,他想的不是江山社稷,而是美人的兴致。

他手下的丞相,不是想着如何匡扶社稷,而是如何谄(chǎn)媚君主,报喜不报忧。

这样的国家,怎么可能不亡?

我忽然有点可怜北齐的老百姓了。

摊上这么一个奇葩(pā)领导班子,真是倒了八辈子的血霉。

同时,我也对我四哥的判断,佩服得五体投地。

他说北齐行师,如同儿戏。

现在看来,他还是太保守了。

这哪里是儿戏?

这分明是一场规模宏大的,自杀式行为艺术啊!