在兰州市西固区柳泉乡镇某村,年近八旬的老人廖某英,被一场发生在1979年的计划生育结扎手术,缠上了跨越四十余年的痛苦与维权之路。从术后身体不适的持续折磨,到三十余年求助无门的艰难处境,再到2013年一纸“承诺书”下的争议补偿,这位普通农村妇女的遭遇,不仅是个人的悲剧,更折射出特定时代背景下,计划生育手术后遗症群体维权的困境。

(图片由王先生提供)

(图片由王先生提供)

(图片由王先生提供)

一场手术,开启半生苦难

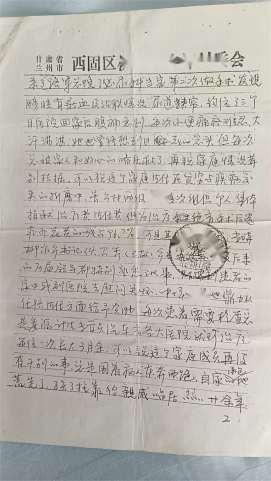

时间回溯至1979年10月,时年三十余岁的廖某英因履行国家计划生育政策,被当地相关部门实施结扎手术。彼时,她未曾想到,这场本以为“术后即可回归正常生活”的手术,会成为她半生苦难的开端——更让她始料未及的是,为自己实施第一次结扎手术的并非专业医生,而是卫生院里负责抓药的工作人员,这场手术竟成了非专业人员的“练手”操作。

术后不久,廖某英便出现腹部肿胀、疼痛等症状,严重时甚至无法正常行走、生活不能自理。家人急忙将她先后送往乡卫生院、区二院诊治,外院医疗专家检查后发现其腹腔内存在脓包,明确指出此前手术操作存在问题,建议立即进行二次手术清理。随后,相关部门才安排真正具备资质的专业大夫为廖某英实施了二次手术,试图弥补第一次非专业操作留下的隐患。

然而,二次手术并未彻底终结廖某英的痛苦。从此,“看病买药”成了她生活的常态。腰腹部隐痛反复发作,后续更衍生出排尿困难等新病症,每一次如厕都如同“受刑”,患者不能久站久坐,干不了重活也失去了劳动能力。为缓解病痛,她和家人常年奔波于各大医院,微薄的家庭收入被源源不断的医药费吞噬,原本就不富裕的家庭,逐渐陷入“因病致贫”的绝境。而她的家人,也因长期照料她、筹措医疗费,背负了沉重的生活压力。

(图片由王先生提供)

(图片由王先生提供)

三十余年维权:从“无人问津”到“迟来的答复”

自1979年术后出现不适起,廖某英便开始向村、乡两级相关部门反映情况,一次次提及“第一次手术是抓药的非专业人员操作”的关键细节,希望能得到明确的病因鉴定、有效治疗与合理补偿。但令人心寒的是,她的诉求在长达三十余年的时间里,始终未得到实质性回应。相关部门要么以“需研究”“等通知”搪塞,要么干脆置之不理,任由她的病情在拖延中逐渐加重,家庭困境愈发难以摆脱。

“她从四十多岁找到六十多岁,跑断了腿,说破了嘴,反复讲第一次手术是抓药的人练手才搞坏了身体,可没人真正管她的事。”回忆起那段漫长的求助岁月,廖某英的家人至今难掩愤懑。直至2012年,眼见廖某英身体每况愈下,维权之路看不到尽头,其家人决定接过“维权接力棒”,以信访形式向各级部门持续反映情况,再次强调“非专业人员实施首台手术”的核心事实。在家人的坚持下,这起被搁置三十余年的诉求,终于在2013年迎来了“转机”。

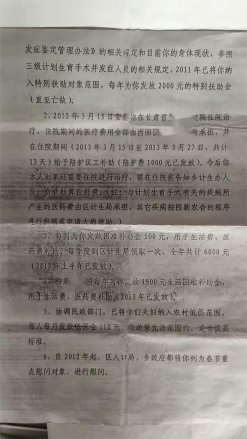

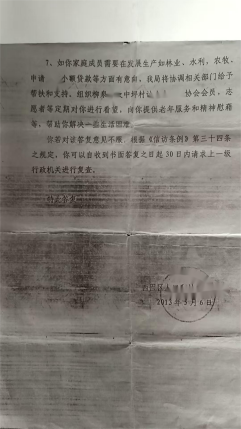

2013年2月,西固区人口和计划生育局向廖某英出具《信访事项受理告知单》,承诺对其情况展开调查。同年5月,该局下发《关于廖某英信访事项的答复意见》(西人口局发〔2013〕8号),提出了一套“帮扶方案”:给予1万元一次性困难补助金,每年发放2000元特别扶助金,每月发放500元困难补助;同时承诺协调相关部门,为其家庭提供林业、农牧产业扶持及贷款便利,并安排乡、村两级定期提供老年服务。

(图片由王先生提供)

(图片由王先生提供)

“无法鉴定”与“息访承诺”:补偿背后的争议与无奈

然而,这份“迟来的答复”,并未让廖某英及其家人感受到公平与慰藉,反而陷入了新的困惑与无奈。

在答复意见中,西固区人口和计划生育局以“时隔30多年,无法开展鉴定工作”为由,拒绝为廖某英进行计划生育手术并发症医学鉴定。这一理由,在法律与医学层面均难以站住脚——尤其忽略了“第一次手术为非专业人员操作”这一关键背景。根据原国家计划生育委员会《计划生育手术并发症鉴定管理办法》,并发症鉴定可依据患者当前身体状况、历史就诊记录(包括二次手术的诊疗记录)、手术实施人员资质等综合判定,“时间久远”绝非法定的免责理由。而拒绝鉴定,直接导致廖某英无法获得权威的伤残等级认定,也使得当年“非专业人员练手做手术”是否构成医疗违规、相关部门是否存在监管失职与事故责任等核心问题,始终处于模糊状态。

(图片由王先生提供)

(图片由王先生提供)

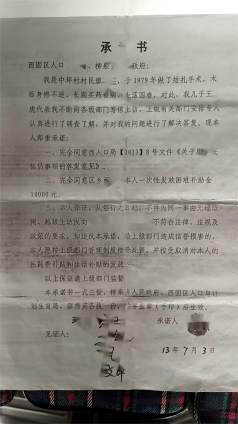

更让廖某英难以接受的是,相关部门在提出“帮扶方案”的同时,要求她签署一份《承诺书》,明确承诺“不再就此事上访,不再提出其他诉求”,否则将“取消医药费补贴和生活补贴”。当时的计生部门负责人甚至暗示:“上访是一条不归路,会让你家破人亡!” 一边是家人急需的补助款、难以承受的生活压力,一边是“非专业手术致伤”的责任未厘清、病痛未得到彻底解决的委屈,廖某英最终在无奈中按下了手印。

“我不是想‘闹’,我只是想知道,当年为啥让抓药的给我做手术?这手术到底错在哪?我的病能不能好好治?”廖某英的话语朴实却沉重。“几十年的痛苦不能白受吧!太冤太屈了!就他们几句不咸不淡的话就给打发了,活又活不好!死又死不了!在痛苦屈辱中活了一辈子!活受罪啊!”提及过往,廖某英的情绪难掩激动。

如今,廖某英已年近八旬,身体机能日渐衰退,腹腔疼痛、排尿困难等症状仍在持续折磨着她,常年服药的开销依旧是家庭的沉重负担。那份每年2000元的特别扶助、每月500元的困难补助,与她四十余年承受的身心痛苦、家庭为此付出的经济代价相比,显得杯水车薪。

期间,廖某英的家人曾就母亲“非专业人员手术致后遗症”的问题与当地乡镇分管工作人员沟通,对方却质疑“你反应你母亲后遗症的事、是为了自己出名吗!”这样的质疑,更让这个为维权奔波多年的家庭倍感委屈与无助。

媒体:别让“历史遗留问题”成“历史遗留遗憾”

廖某英的遭遇,并非个例。在计划生育政策实施的特定历史时期,部分群众因手术并发症陷入生活困境,而“非专业人员参与手术”等违规操作,更让一些家庭的苦难雪上加霜。他们的维权诉求,关乎个体尊严,更关乎社会公平。

相关部门以“时间久远”规避鉴定责任,以“经济补助”换取“息访承诺”,看似“解决了问题”,实则是对公民健康权、申诉权的漠视,是典型的“以维稳代替维权”。根据《中华人民共和国民法典》,人身损害赔偿应覆盖医疗费、误工费、护理费、残疾生活补助及精神损害抚慰金等全部损失;《信访条例》更明确规定,任何组织和个人不得压制、打击报复信访人,不得以任何手段限制公民依法信访的权利。尤其对于“非专业人员实施手术”这类可能涉及违规操作的情况,相关部门更应主动核查历史事实,而非回避责任。

四十余年过去了,廖某英的身体在病痛中逐渐衰老,但她对“公道”的渴望从未熄灭。她的诉求很简单:希望政府能查清“当年非专业人员手术”的真相,帮助治好多年的术后后遗症,能获得应有的赔偿,让四十余年的痛苦得到一个公正的交代。我们呼吁兰州市西固区相关部门,能够正视历史遗留问题,摒弃“回避责任”的思维,结合“第一次手术为非专业人员操作”的关键事实,重新启动对廖某英手术并发症的医学鉴定,依法依规对其全部损失进行公正评估,给予足额赔偿,并提供长期、稳定的医疗保障与生活帮扶。

别让一位老人的半生伤痛,最终成为“历史遗留遗憾”;更别让“公平正义”,在时间的流逝中被淡忘。

事件后续,媒体将持续关注。