公元前221年,咸阳宫的钟声震彻天地。39岁的嬴政端坐在龙椅上,接受六国旧臣与秦国百官的朝拜。他挥手废除了沿用千年的“王”号,对着殿外的万里江山宣告:“朕德迈三皇,功过五帝,自今以后,天下之主,号为皇帝!”

这个从13岁登基、隐忍26年的君主,用十年时间横扫六国,结束了春秋战国数百年的分裂混战。他留下的不仅是一个统一的帝国,更有一套沿用两千年的政治制度——有人骂他是焚书坑儒、劳民伤财的暴君,有人赞他是开天辟地、重塑华夏的伟人。但拨开历史的迷雾就会发现,秦始皇的所有举措,都围绕着一个核心:让“大一统”从名义变成现实,让中华文明不再陷入分裂的循环。

一、隐忍与亮剑:从傀儡秦王到天下共主

嬴政的帝王之路,从一开始就布满荆棘。13岁继承秦王之位时,他只是个无权无势的傀儡,国政全被相国吕不韦把持,连母亲赵姬都与嫪毐私通,形成了一股威胁王权的势力。这段隐忍的岁月,让嬴政学会了藏锋守拙,也埋下了他对“权力集中”的极致追求。

公元前238年,22岁的嬴政在雍城举行加冠礼,嫪毐趁机发动叛乱。早已暗中布局的嬴政迅速出兵,平定叛乱,车裂嫪毐,随后又以雷霆手段免除吕不韦的相职,将其流放蜀地。至此,嬴政终于独掌秦国大权,开始了他统一六国的宏图大业。

当时的战国七雄,秦国实力早已遥遥领先,但嬴政并未盲目出兵,而是采用李斯、尉缭的谋略:“远交近攻,分化瓦解”。他先拿最弱的韩国开刀,公元前230年,秦军渡过黄河,一举灭韩;随后挥师北上,公元前228年攻破邯郸,俘虏赵王,赵国灭亡;公元前225年,秦军引黄河水灌大梁,魏国都城化为废墟;公元前223年,王翦率领六十万大军攻破楚都寿春,楚国覆亡;公元前222年,秦军扫平燕国残余势力,又征服齐国。

十年征战,嬴政结束了“诸侯割据、战乱频仍”的局面,建立起中国历史上第一个统一的、多民族的专制主义中央集权国家。但他很清楚,领土的统一只是第一步,要让这片广袤的土地真正凝聚在一起,必须打破之前的分裂格局,建立一套全新的规则。

二、制度革新:把“分裂隐患”掐死在源头

战国时期,各国不仅领土分裂,制度、文字、货币、度量衡更是五花八门。秦国的车轨宽六尺,赵国的车轨宽五尺,在赵国修的道路上,秦国的车根本无法通行;齐国的刀币、楚国的郢爰、赵国的布钱,跨国交易要先兑换货币,繁琐至极;甚至同一个字,各国写法天差地别,秦国的“马”字,在楚国可能写成另一种模样,官员传达政令都要先翻译。

嬴政深知,这种“碎片化”的状态,迟早会让统一的帝国再次分裂。于是,他推出了一系列“釜底抽薪”的改革,从根上筑牢“大一统”的根基。

三、政治上:废除分封,建立“皇帝集权制”

嬴政最狠的一步,是彻底抛弃了西周以来的分封制。他亲眼见证了分封制如何让诸侯从“藩篱”变成“割据势力”,所以果断推行郡县制——将全国划分为36郡(后来增至46郡),郡下设县、乡、亭,各级官员由皇帝直接任命,不得世袭。

这意味着,地方官员不再是“土皇帝”,而是皇帝的“代理人”,他们的俸禄由国家发放,政绩由中央考核,一旦失职就会被罢免。为了防止权力集中在某个人手中,嬴政又设立三公九卿制:丞相管行政,太尉管军事,御史大夫管监察,三者互不统属,最终决策权全在皇帝手中。

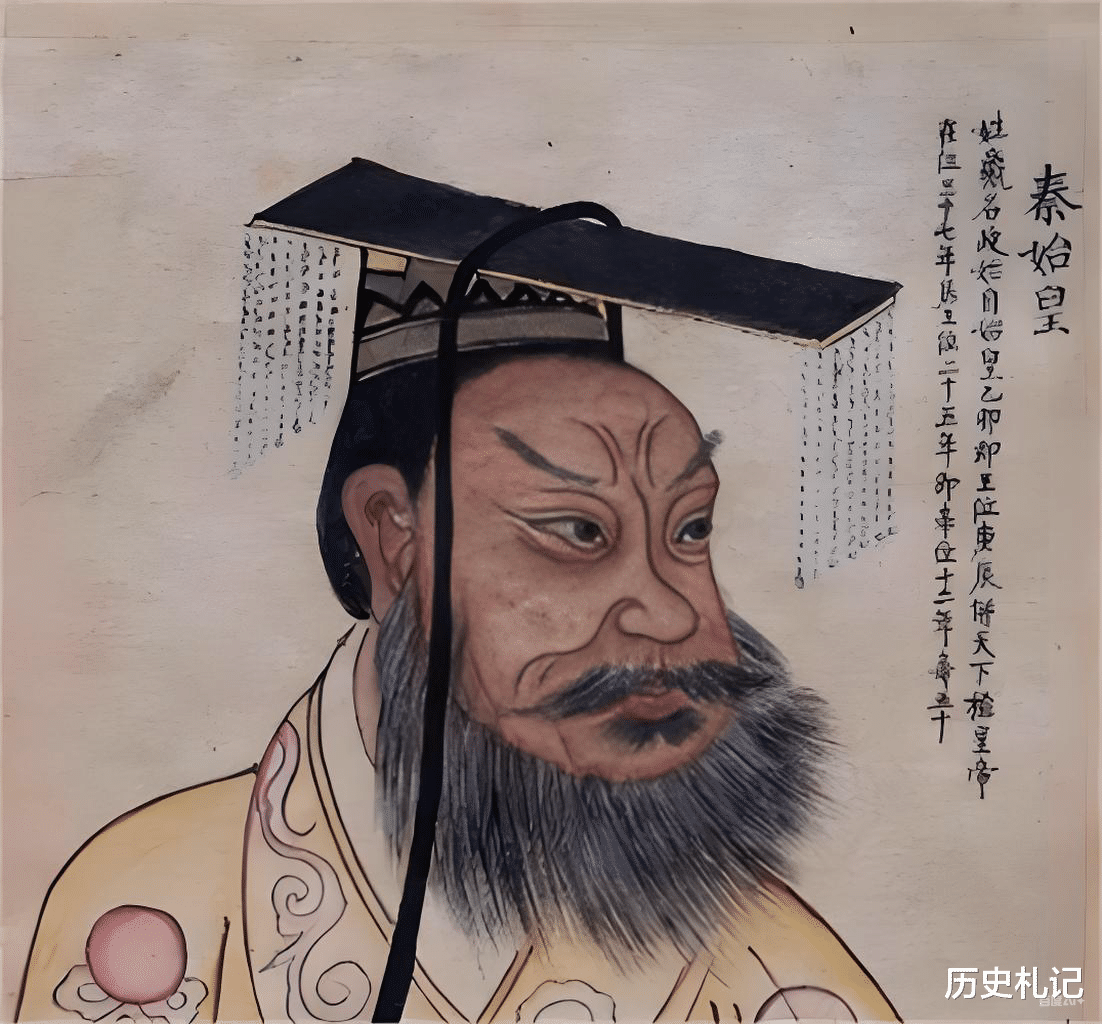

他还为“皇帝”这个称谓量身打造了一套专属制度:皇帝的命令叫“制”和“诏”,自称“朕”,印章叫“玺”,普通人再不许使用这些字眼;他取消谥法,自称“始皇帝”,希望皇位能“二世、三世至于万世,传之无穷”。这套制度的核心,就是把所有权力集中到皇帝手中,让“天下归心”变成“天下归权”。

四、经济文化上:“车同轨、书同文”,让天下成为“一家人”

如果说政治制度是“骨架”,那经济文化的统一就是“血肉”。嬴政下令:

-统一货币:以黄金为上币,以方孔圆钱为下币(半两钱),废除六国所有货币。从此,不管是齐国人还是楚国人,都能用同一种货币交易,商业往来不再受货币隔阂;

-统一度量衡:以秦国的度量衡为标准,制作标准器刻上诏书,发往全国。一尺的长度、一斗的容量、一斤的重量,全国统一,农民交税、商人交易都有了统一依据;

-统一文字:以秦国的小篆为标准字体,颁行全国。李斯等人还编写了《仓颉篇》等识字课本,推广统一文字。这一步堪称“千古功绩”——从此,不同地域的人虽然口音不同,但能通过文字顺畅交流,文化传承有了统一的载体;

-修驰道、堕壁垒:拆除六国之间阻碍交通的关塞堡垒,修建以咸阳为中心的驰道,统一车轨宽度。从咸阳到燕、齐、楚、蜀,道路四通八达,秦军能快速调动,政令能迅速传达,各地的经济文化交流也变得便捷。

这些看似简单的举措,实则是在构建一个“统一的文明共同体”。当人们使用同一种货币、同一种文字、遵循同一种制度时,“华夏”不再是一个模糊的概念,而是实实在在的身份认同。

五、争议与代价:被误解的“暴君”与无法回避的裂痕

嬴政的改革有多激进,付出的代价就有多沉重,这也让他背负了“暴君”的骂名两千年。

最受争议的莫过于“焚书坑儒”。公元前213年,博士淳于越上书,建议嬴政恢复分封制,还说“事不师古而能长久者,非所闻也”。李斯反驳道,正是因为诸侯并立、诸子百家非议朝政,才导致天下大乱,如今统一了,必须统一思想。嬴政采纳了李斯的建议,下令焚烧《诗》《书》、百家语,只保留医药、卜筮、种植类书籍;禁止私学,要求想学法令的人以官吏为师。

第二年,侯生、卢生等方士为嬴政求仙药不成,反而逃跑并诋毁他,嬴政大怒,下令追查,牵连四百六十多名儒生、方士,将他们全部坑杀于咸阳。这就是“焚书坑儒”的真相——焚书是为了统一思想,杜绝分封制的复辟言论;坑儒主要是针对欺骗皇帝的方士,并非单纯迫害儒生。但这种极端的手段,确实摧毁了大量文化典籍,也让嬴政的形象彻底黑化。

除此之外,修建长城、驰道、阿房宫、骊山墓,耗费了巨大的人力物力。为了修建长城,数十万民夫背井离乡,很多人累死在工地上,留下了“孟姜女哭长城”的传说;骊山墓和阿房宫的修建,征用了上百万民力,让百姓不堪重负。这些工程虽然有巩固国防、加强统治的作用,但过于急功近利,超出了当时的生产力水平,最终引发了农民起义,让秦朝二世而亡。

但我们不能用“成败论英雄”。嬴政的过错在于“急于求成”,而他的功绩在于“方向正确”。他所建立的中央集权制、郡县制、统一文字货币度量衡,都是中华文明走向大一统的必然选择。如果没有他,中国可能会像欧洲一样,分裂成众多小国,各自发展不同的文化和制度。

六、历史回响:两千年的“大一统”基因

秦朝虽然只存在了15年,但嬴政埋下的“大一统”基因,却贯穿了中华文明的后续发展。

汉承秦制,汉朝几乎完全继承了秦朝的政治制度,只是减轻了赋税徭役,让百姓得以休养生息;此后的唐宋元明清,虽然在制度上有所调整,但“中央集权”和“大一统”的核心从未改变。统一的文字让文化传承不绝,统一的制度让国家治理有序,统一的货币让经济繁荣发展——这一切,都始于嬴政的那个时代。

更重要的是,嬴政让“大一统”成为了中华民族的核心共识。不管是战乱分裂的时代,还是太平盛世,“统一”都是所有人的共同追求。三国时期,诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”,只为“兴复汉室,还于旧都”;南宋时期,岳飞“精忠报国”,立志收复失地;近代以来,无数仁人志士为了国家统一,抛头颅洒热血。这种深入骨髓的“统一情结”,正是嬴政留给我们最宝贵的遗产。

回望历史,嬴政是一个复杂的人物。他有暴君的残酷,也有伟人的远见;他的王朝虽短,但他的影响却长达两千年。我们骂他焚书坑儒、劳民伤财,却不能否认,正是他的铁腕手段,让“华夏”从一个地理概念,变成了一个凝聚力极强的文明共同体。

两千年后,当我们使用着统一的文字,行走在四通八达的道路上,享受着统一国家带来的稳定与繁荣时,都应该想起那个被骂了两千年的“始皇帝”。他或许不是一个完美的君主,但绝对是一个改变了中华文明走向的“千古一帝”。

评论列表