当目光与郑板桥的梅兰竹菊四条屏相遇,若仅以 “画” 视之,未免失之片面。它是符号的聚合、技艺的狂欢,更是精神的史诗,可从符号学、技艺论、精神史三个维度,解锁文人画的深层密码。

在文化符号的坐标系里,梅兰竹菊 “四君子” 并非孤立意象,而是构成了一套严密的象征矩阵,每一种植物都是华夏精神的 “编码单元”。

(一)梅:孤勇的时间符号梅的符号性,锚定在 “时间” 维度。它选择在万物蛰伏的寒冬绽放,以 “逆时序” 的姿态,成为孤勇的时间符号。郑板桥笔下的梅,枝干皴擦出 “老” 的质感,花朵却焕发 “新” 的生机,这种 “老干新花” 的对比,暗合着中国文化对 “生生不息” 的追求 —— 即使在最肃杀的时光里,生命的力量也能破寒而出。

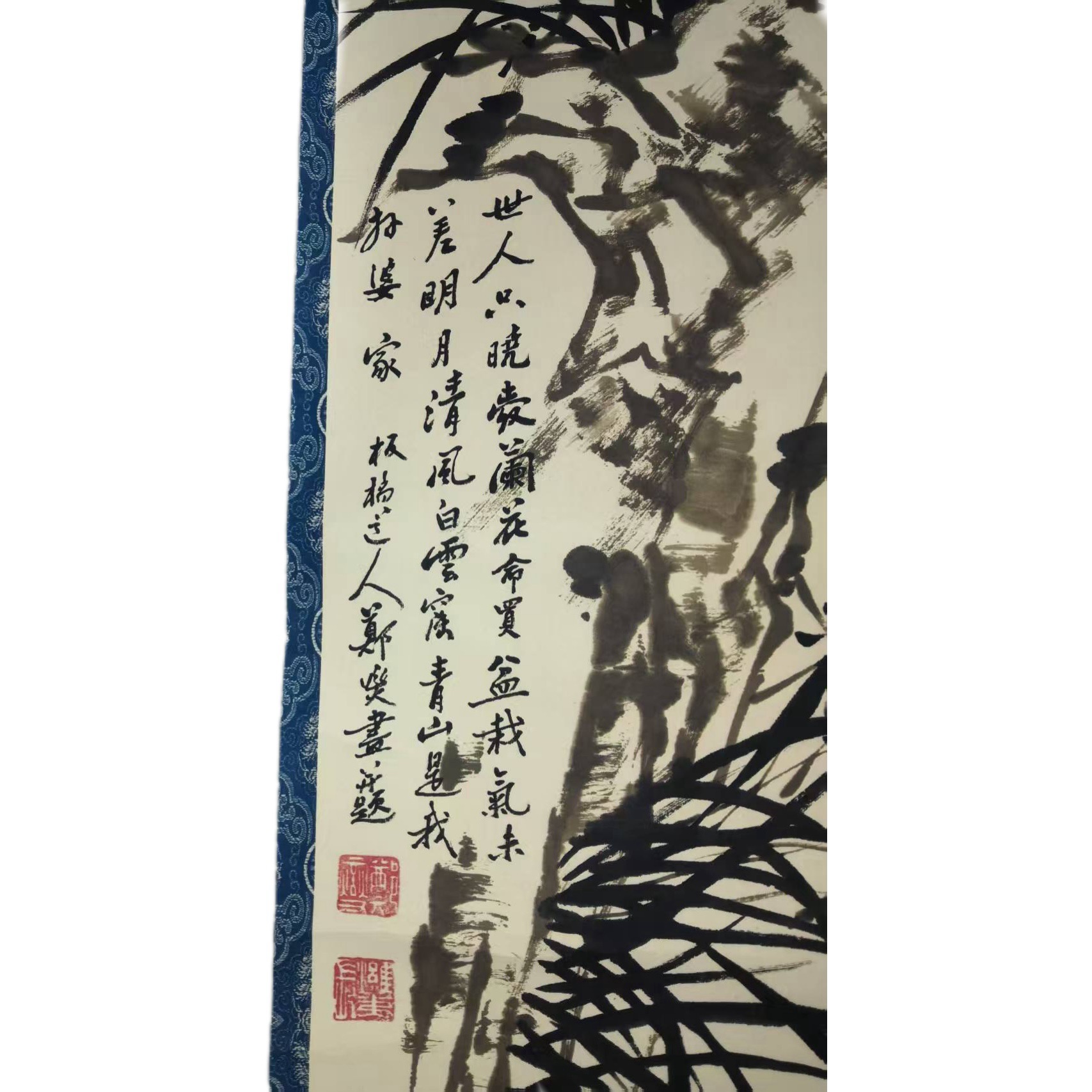

(二)兰:清寂的空间符号兰的符号性,聚焦于 “空间” 维度。它常绘于空谷、幽涧,以 “空” 为背景,成为清寂的空间符号。郑板桥画兰,刻意弱化背景,让兰叶与花朵在留白中舒展,这种 “无中生有” 的空间处理,恰是中国文化 “虚实相生” 哲学的体现 —— 清寂并非空无,而是在空的空间里,生长出精神的丰盈。

(三)竹:哲思的结构符号竹的符号性,指向 “结构” 维度。竹竿的 “直” 与竹节的 “分”,竹叶的 “密” 与留白的 “疏”,构成了一套充满哲思的结构符号。郑板桥画竹,通过笔墨的浓淡、线条的曲直,将 “刚与柔”“密与疏”“虚与实” 的辩证关系可视化,让竹成为中国哲学 “对立统一” 的活体标本。

(四)菊:超脱的生命符号菊的符号性,落脚于 “生命” 维度。它开在秋霜之时,却无衰颓之态,反显烂漫之姿,成为超脱的生命符号。郑板桥笔下的菊,花瓣天真舒展,与霜寒形成 “乐感生命” 的反差,呼应着中国文化对 “安命乐生” 的追求 —— 生命的意义,不在于逃避苦难,而在于在苦难中活出诗意。

文人画的技艺,从来不是 “匠气” 的复刻,而是 “士气” 的抒发。郑板桥的四条屏,在笔墨间演绎着 “狂” 与 “谨” 的辩证。

(一)狂:笔墨的解放郑板桥的 “狂”,体现在笔墨的解放。画梅时,他以 “圈花法” 写梅瓣,笔触自由灵动,似信手拈来;画兰时,兰叶以 “撇叶法” 挥就,线条如疾风骤雨,充满动感;画竹时,“板桥竹” 的 “乱石铺街” 式笔法,打破了传统竹画的规整;画菊时,花瓣的点染不拘成法,天真烂漫。这种 “狂”,是对 “笔墨当随时代” 的践行,让文人画从 “摹古” 的桎梏中解放出来。

(二)谨:法度的坚守郑板桥的 “谨”,暗藏于法度的坚守。看似狂放的笔墨,实则遵循着严格的法度:梅的 “圈花”,每一笔都有起承转合;兰的 “撇叶”,须符合 “一笔长,二笔短,三笔破凤眼” 的规律;竹的 “分节”,要体现 “节劲而直” 的物理特征;菊的 “点花”,需兼顾 “聚散疏密” 的布局。这种 “谨”,是对 “技进乎道” 的追求,让笔墨的解放不至于沦为粗野的涂鸦。

(三)狂谨之间:文人的精神张力“狂” 与 “谨” 的张力,恰是文人精神的写照。郑板桥一生,既渴望 “狂” 的自由 —— 辞官卖画,不媚权贵;又无法完全脱离 “谨” 的约束 —— 儒家的伦理、文人的操守,始终是他的精神底色。四条屏的笔墨,正是这种 “狂谨张力” 的视觉化:狂放的笔触里,藏着对自由的向往;谨严的法度中,透着对传统的敬畏。

郑板桥的四条屏,是中国文人画 “小传统”(个体创作)与 “大传统”(文化基因)对话的典型案例。

(一)小传统:个体的精神突围作为 “小传统” 的载体,四条屏记录着郑板桥的个体精神突围。他生活在清代文字狱的高压环境下,仕途失意,卖画为生,却在梅兰竹菊中找到了精神出口:画梅,寄寓 “孤芳自赏” 的坚守;画兰,抒发 “幽居独芳” 的清寂;画竹,表达 “劲节自持” 的傲骨;画菊,传递 “傲霜自适” 的超脱。每一幅画,都是他对抗现实困境的精神武器。

(二)大传统:文化的基因传承作为 “大传统” 的分支,四条屏延续着华夏文化的基因传承。“四君子” 的意象,可追溯至《诗经》《楚辞》,历经千年,成为中国人的集体无意识。郑板桥的创作,并非凭空捏造,而是对 “比德” 传统(以物喻德)的继承与发展:梅兰竹菊所代表的 “孤勇、清寂、哲思、超脱”,正是儒家 “君子人格”、道家 “精神自由” 的艺术化表达。

(三)小大之间:传统的现代性转化在 “小传统” 与 “大传统” 的互动中,四条屏完成了传统的现代性转化。郑板桥以个体的 “狂”,激活了 “大传统” 的活力,让古老的 “四君子” 意象,在清代中叶焕发出新的生命。这种 “转化”,对现代文化发展极具启示:传统不是僵化的 “标本”,而是需要个体以 “创造性转化” 的方式,不断注入新的精神血液。

郑板桥的梅兰竹菊四条屏,是一个多维的文化世界。从符号学看,它是 “时间、空间、结构、生命” 的象征矩阵;从技艺论看,它是 “狂与谨” 的笔墨交响;从精神史看,它是 “小传统与大传统” 的对话场域。

当我们解构这幅画的多维密码时,会发现它早已超越了 “画” 的范畴,成为一面镜子 —— 照见中国文化的精神肌理,也照见每个观者内心的文化基因。在这个意义上,四条屏不仅是清代的文人画,更是属于所有中国人的精神宝藏。