有的人常觉得自己干啥啥不行,其实啊,你不自信的根源,真不是能力不够。

很多时候,是心里那道坎儿过不去。

老怕自己做不好,被人笑话,于是还没开始就打退堂鼓。

或者,老跟别人比,觉得人家都那么厉害,自己哪能比得上。

可别忘了,每个人都有自己的节奏和闪光点。

能力可以通过学习、实践慢慢提升,但自信得先从心里长出来。

一、不自信的根源:能力不是“因”,而是“果”

心理学研究发现,83%的不自信源于“自我价值感缺失”。

小张,技术能力在团队里数一数二,却因“说话结巴”不敢在会议上发言。

直到新公司老板对他说:“我不需要你会说话,只需要你能写出稳定的代码。”

他才意识到,自己的价值被错误定义了——当“能力表现”成为唯一标准,自信便成了“借来的铠甲”,稍有磕碰就会崩塌。

这种执念往往来自三个“认知陷阱”:

“完美主义陷阱”:总要求自己“必须100分”,否则就是“能力差”。

就像乔布斯被苹果赶出时,外界骂他“偏执狂”“技术落后”,他却笑着说:“苹果只是暂时忘了自己想要什么,而我知道。”

“他人评价陷阱”:把自信交给别人的认可。

比如有人因老板一句“方案太普通”就否定自己,却忘了方案本身解决了核心问题。

“比较陷阱”:总盯着别人的优势。

就像有人看到同事升职,第一反应是“我不如他”,却忽略了自己在项目执行中的不可替代性。

二、从“自我设限”到“战略自信”

1. “谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?”——分清主次,聚焦核心价值

《中国社会各阶级的分析》开篇就问:“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题。”

对个人而言,分清“核心价值”与“外界噪音”,是打破不自信的第一步。

小李总因“不会喝酒”被同事嘲笑“不合群”,陷入自我怀疑。

毛主席在分析阶级时,明确指出“农民是革命的中坚力量”,而非迎合地主阶级。

同理,小李的核心价值是“专业能力”,而非“酒桌社交”。

建议:列出自己的“能力清单”(如数据分析、客户沟通)和“消耗清单”(如无效社交、过度迎合),把80%的精力投入前者。

当同事再调侃时,可以坦然说:“我可能喝不了酒,但能帮您解决这个问题。”

2. “以斗争求团结则团结存”——划清底线,拒绝“价值外包”

《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提到:“以斗争求团结则团结存,以退让求团结则团结亡。”

不自信的人往往陷入两种极端:要么讨好所有人,要么因害怕冲突而回避问题。

朋友总借车却不加油,小王因“怕伤和气”一直忍耐,结果对方变本加厉。

建议:用“自卫原则”划清底线。

当对方越界时,直接但礼貌地表达:“车可以借,但油费需要分担。”

如果对方因此疏远,反而帮你筛选了“消耗型关系”。

记住:真正的尊重,从来不是靠妥协换来的。

3. “星星之火,可以燎原”——用“小胜利”积累“大自信”

《星星之火,可以燎原》中,毛泽东用“现在虽只有一点小小的力量,但是它的发展会是很快的”鼓励革命者。

对个人而言,自信需要从“微小成功”中逐步积累。

内向的小陈想转型做销售,却因“怕被拒绝”不敢开口。

建议:设定“每周一个小挑战”。

比如第一周主动和同事聊一次工作,第二周在会议上提一个建议,第三周约客户喝咖啡。

每次完成后记录感受:“原来被拒绝也没那么可怕”“我的建议被采纳了”。

这些“小胜利”会像火种一样,逐渐点燃你的自信。

乔布斯曾说:“消费者不知道自己想要什么,直到我们把产品放在他们面前。”

这句话背后,是“价值定义权”的掌控。

不自信的人,往往把定义权交给别人;而自信的人,永远在定义自己的标准。

下次当你因“能力不足”而自我怀疑时,不妨问问自己:

我是在用自己的标准衡量自己,还是在用别人的标准?

我的核心价值是什么?哪些事能让我感到“掌控感”?

我今天为“积累小胜利”做了什么?

真正的自信,不是“我什么都会”,而是“我知道我是谁,我要去哪里”。

就像毛主席在窑洞写下《论持久战》时,没有豪华的办公室,没有先进的设备,但他有对规律的深刻认知,有对目标的坚定笃信。

这种自信,才是我们每个人都能拥有的力量。

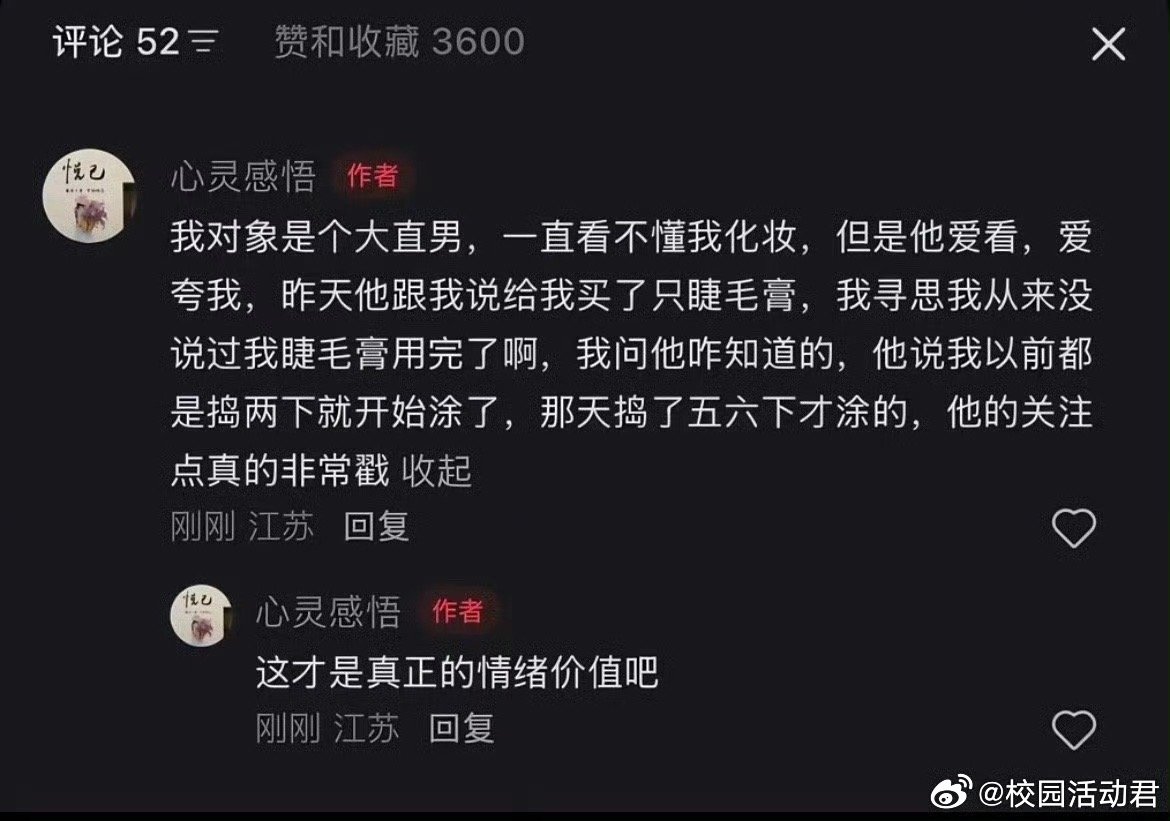

![这不是全部都是糖吗[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/18337003221061943762.jpg?id=0)