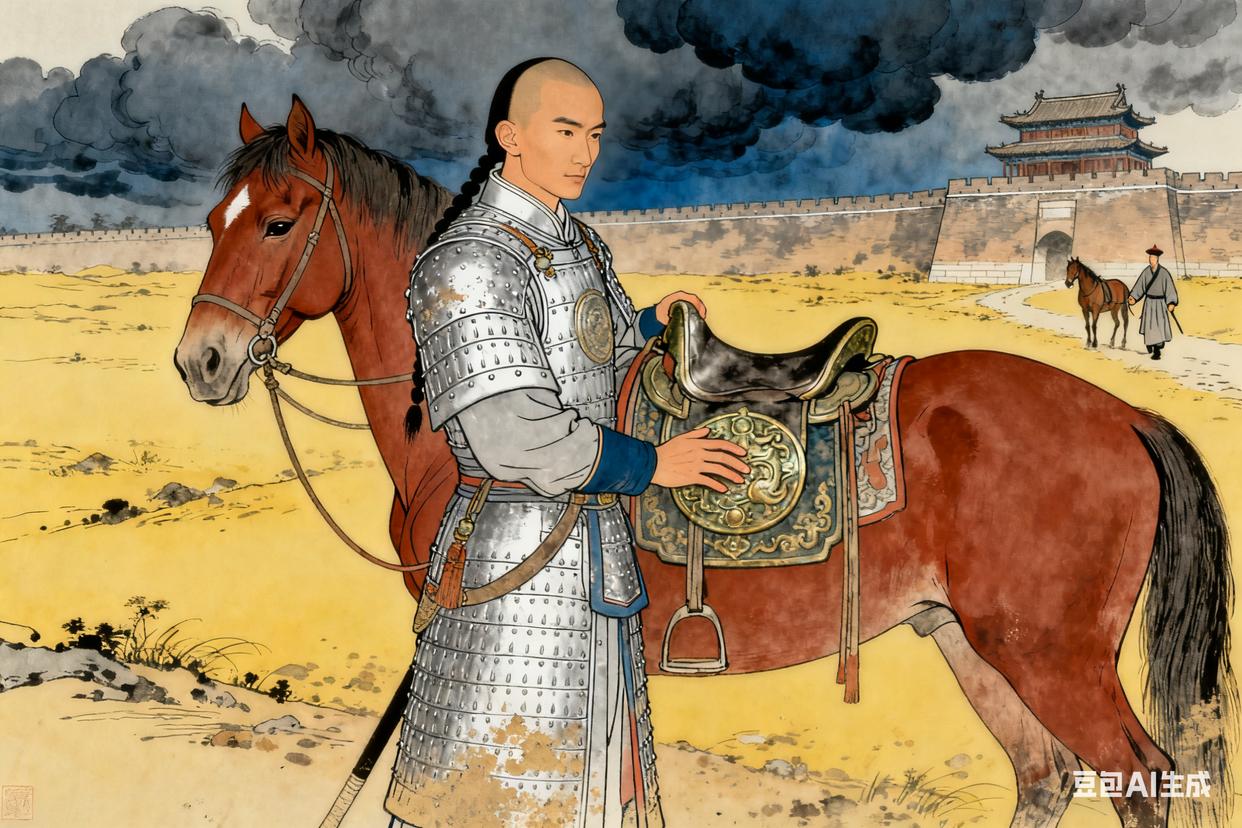

1644 年农历四月,山海关外的风裹着沙尘,打在多尔衮的盔甲上。他勒住战马,手指无意识地摩挲着马鞍前的铜饰 —— 那是父亲努尔哈赤留下的旧物,边缘已被岁月磨得光滑。远处,吴三桂派来的使者正牵着马快步走来,尘土在使者身后拖出长长的线。多尔衮抬头望了望天,云层压得很低,像要把这片即将燃起战火的土地整个裹住。他知道,这一步踏出去,不仅是他自己的命运,整个女真族,甚至中原的格局,都要变了。

1626 年的冬天,盛京比往年冷得更早。15 岁的多尔衮穿着刚浆洗过的棉袍,站在母亲阿巴亥的寝帐外,牙齿忍不住打颤。帐内传来的哭声断断续续,夹杂着王公大臣们压抑的议论。他还能清晰记得,昨天母亲还坐在暖炕上,给他缝补打猎时刮破的皮衣,指尖沾着的棉线在灯下闪着微光。可现在,帐帘被掀开,几个披甲的侍卫走出来,面无表情地告诉他,母亲要遵从先帝遗命,殉葬。多尔衮的手猛地攥紧,指甲嵌进掌心,却没敢哭出声 —— 他是贝勒,不能在人前示弱。那天的雪下得很大,把母亲的灵柩盖得严严实实,也把他心里的一块地方冻成了冰。

两年后的春天,17 岁的多尔衮第一次独自领兵出征。目标是蒙古察哈尔部的残余势力。他骑着父亲赏赐的白马,手里握着新铸的腰刀,刀鞘上刻着简单的云纹。部队行进到西拉木伦河时,遇到了小规模的抵抗。多尔衮没有像其他将领那样立刻下令冲锋,而是让士兵们先扎营。他自己带着两个亲兵,沿着河岸走了一圈,发现河对岸的草地土质松软,骑兵冲过去容易陷进去。等到天黑,他派一队士兵从上游浅滩渡河,绕到敌军后方,自己则带着主力从正面进攻。那天的月光很亮,照得河面像铺了一层银。当敌军发现被夹击时,阵型已经乱了。多尔衮提着刀冲在前面,刀锋划过空气的声音,混着敌军的喊叫声,成了他记忆里第一次战功的背景音。战后清理战场,他在一个蒙古贵族的帐篷里发现了一把精致的骨梳,想起母亲生前也有一把类似的,便悄悄收了起来,放在贴身的荷包里。

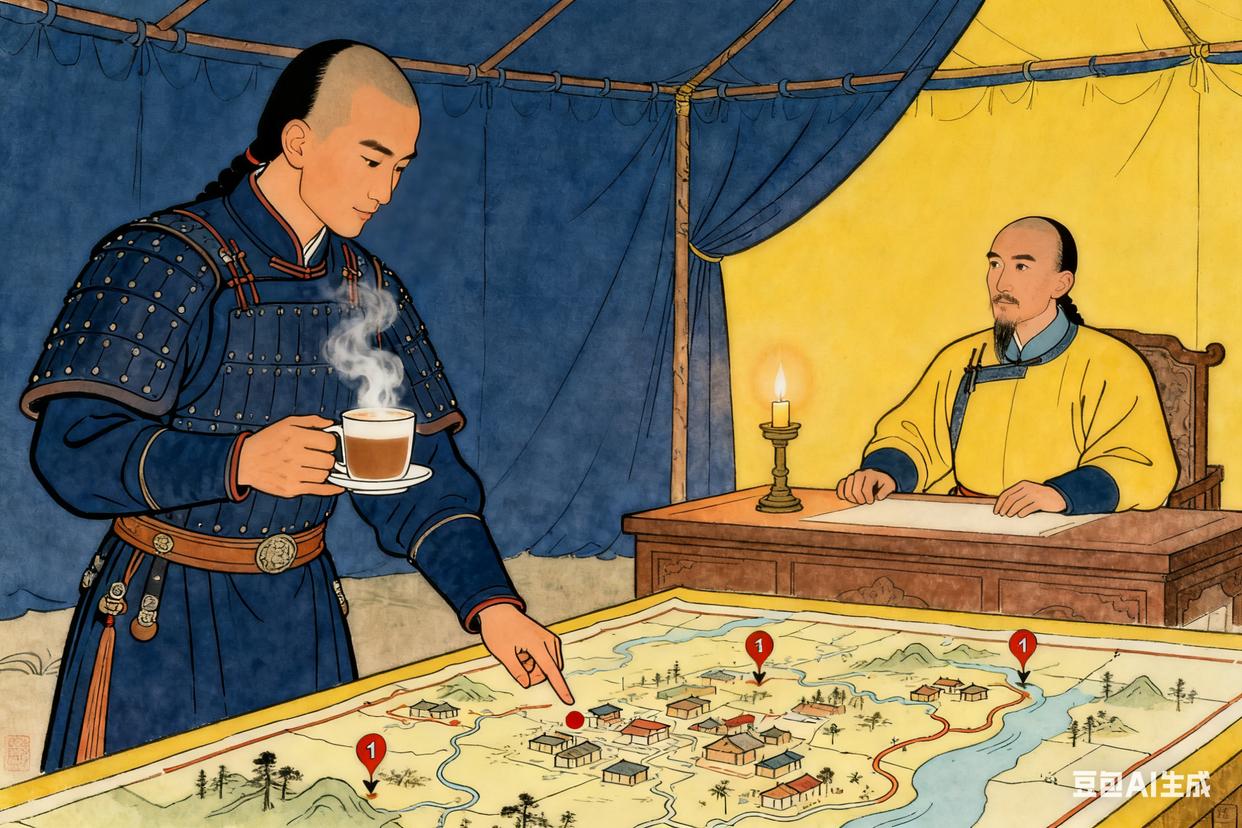

1631 年,大凌河之战打响。皇太极亲自领兵,多尔衮作为副将随行。明军把大凌河城守得很严,城外挖了深沟,架起了火炮。清军攻了几天,损失不小,皇太极在军帐里皱着眉看地图。多尔衮端着一碗热奶茶走进来,看到地图上标注的明军粮道,突然停下脚步。“汗王,” 他把奶茶放在桌案上,手指点在地图上的一个小村落,“明军的粮草都从这里运进来,咱们派一支骑兵绕到后面,把粮道断了,城里的人撑不了多久。” 皇太极抬头看了他一眼,眼神里带着赞许。当天夜里,多尔衮带着三千骑兵,借着夜色的掩护,悄悄摸到明军粮道附近。等到运粮队过来时,他一声令下,骑兵们像潮水一样冲出去。那天的风很大,把火把的光吹得忽明忽暗,多尔衮坐在马背上,看着明军士兵扔下粮车逃跑,心里清楚,这场仗,他们快赢了。后来大凌河城的明军果然投降,皇太极在庆功宴上,把自己用的玉扳指赏给了多尔衮,“你这孩子,脑子比谁都灵。”

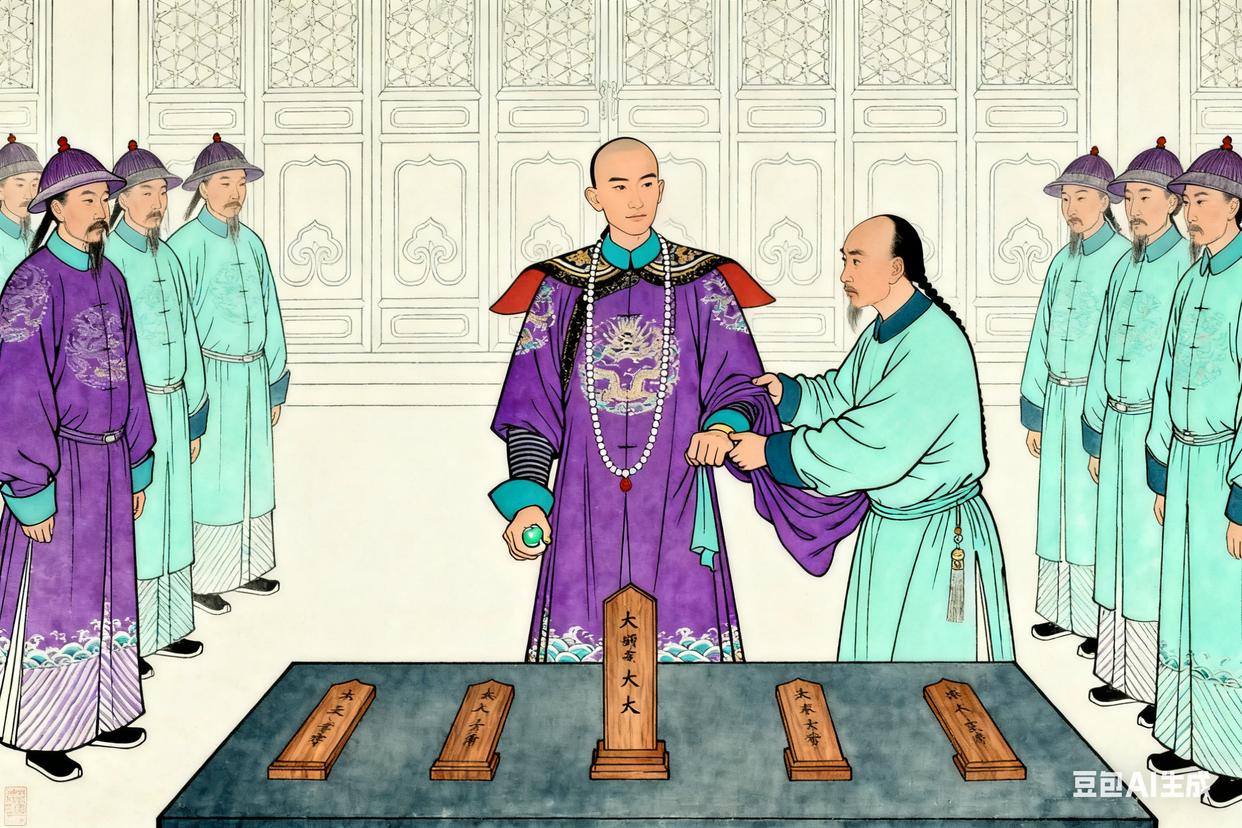

1636 年,皇太极在盛京称帝,改国号为清。册封诸王时,多尔衮被封为和硕睿亲王,排行第三。那天的仪式很隆重,多尔衮穿着绣着五爪龙纹的亲王袍,站在殿下,听着礼官宣读册文。他想起小时候,父亲还在的时候,他和兄弟们一起在草地上摔跤,那时候他总输,每次都赖在地上不起来,母亲会笑着把他拉起来。现在,他成了睿亲王,有了自己的王府,可母亲却看不到了。仪式结束后,他回到王府,把那把从蒙古带回的骨梳拿出来,用布擦了又擦,眼眶突然有点热。他对着空气轻声说:“娘,儿子现在有出息了。”

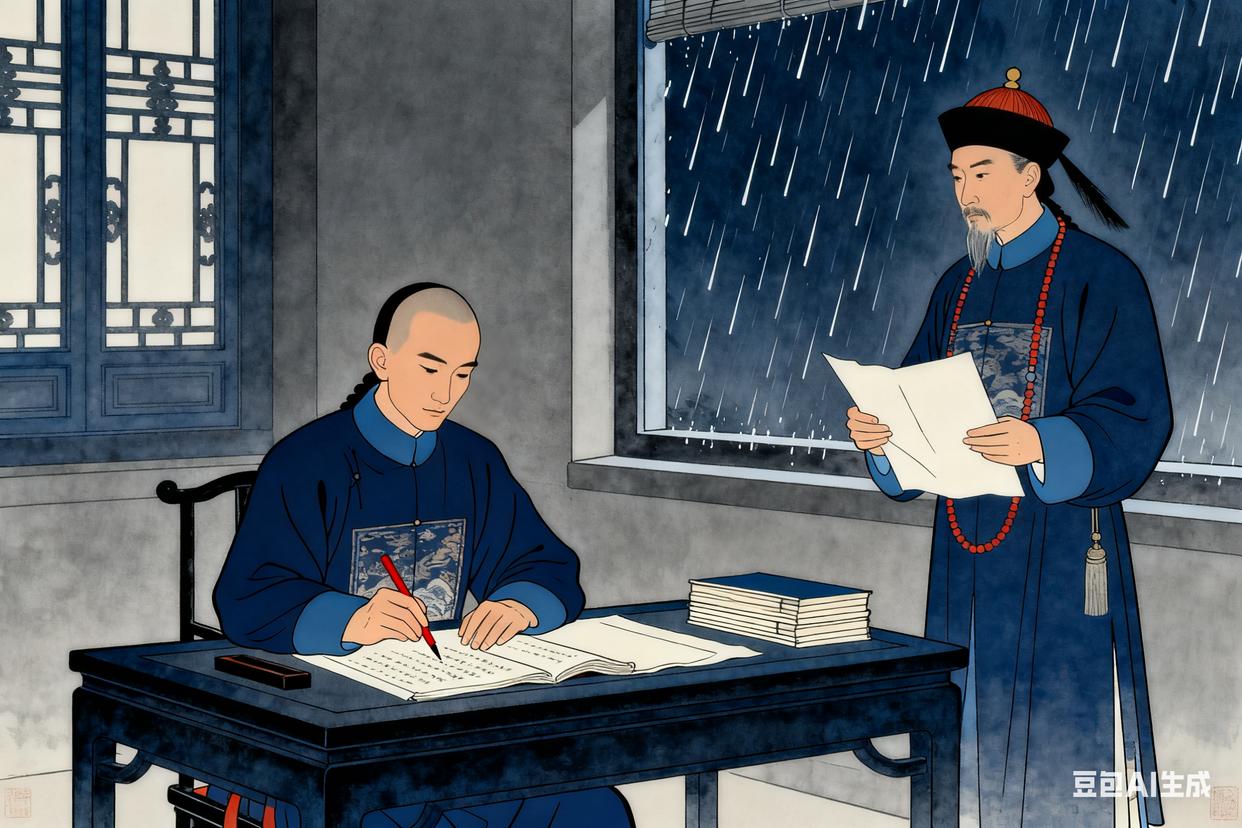

1638 年,多尔衮奉命率军入关,攻打明朝。部队从青山关突破,一路向南,攻陷了济南等几十座城池。在济南城下,他看到城墙上的明军士兵虽然饿得面黄肌瘦,却还在拼命抵抗。攻城那天,下起了小雨,多尔衮站在城下,看着自己的士兵爬上云梯,心里突然有点复杂。他知道,这场战争是为了部族的生存,可城下的这些人,也只是想保住自己的家。破城后,他下令不许滥杀百姓,可混乱中,还是有士兵趁火打劫。他看到一个老妇人抱着一个孩子,躲在墙角发抖,手里紧紧攥着一个破布包。他走过去,让亲兵把身上的干粮递给老妇人,老妇人抬头看了他一眼,眼神里有恐惧,也有感激。那天晚上,他在济南的官署里批阅文书,窗外传来雨声,他想起白天那个老妇人的眼神,心里沉甸甸的。后来这次出征,清军俘获了明朝的德王,还掠夺了大量的人口和财物,可多尔衮回到盛京后,却没怎么提这些战利品,只跟皇太极说,中原的百姓,也不容易。

1643 年九月,皇太极突然去世,没有留下遗诏。盛京的气氛一下子变得紧张起来,八旗王公分成了两派,一派支持皇太极的长子豪格,一派支持多尔衮。那天在议事殿里,豪格的支持者拍着桌子大喊:“先帝长子在此,理应继承大统!” 多尔衮的弟弟多铎在旁边扯了扯他的袖子,小声说:“哥,咱们手里有两白旗,怕他们什么?你要是想当皇帝,我第一个支持你。” 多尔衮看着殿里争吵的众人,手里攥着皇太极赐给他的那枚玉扳指,指节都泛白了。他知道,如果他坚持要当皇帝,豪格肯定不会善罢甘休,到时候八旗内战,父亲和皇太极好不容易打下的基业就毁了。他深吸一口气,站起来说:“我看,不如立先帝的第九子福临为帝,我和济尔哈朗为辅政王,共同辅佐幼主。” 这话一说出来,殿里一下子安静了。豪格虽然不甘心,可也知道这是眼下最好的办法。走出议事殿时,多铎有点不满地说:“哥,你怎么就放弃了?” 多尔衮拍了拍他的肩膀,看着远处的宫殿屋顶,“咱们要的是整个天下,不是这一个皇位。”

1644 年四月,李自成率领的大顺军攻占了北京,崇祯皇帝自缢。吴三桂派人来向多尔衮求援,说愿意 “裂土以酬”。多尔衮知道,这是清军入关的最好机会。他立刻率领大军向山海关进发,路上遇到了吴三桂的使者。使者带来了吴三桂的亲笔信,多尔衮看着信上的字,心里盘算着。等到达山海关外时,他没有立刻出兵,而是让吴三桂先和李自成的军队交战。等到双方打得筋疲力尽时,多尔衮才下令清军出击。那天的山海关下,喊杀声震耳欲聋,李自成的军队没想到清军会突然出现,一下子乱了阵脚。多尔衮骑着马,挥舞着腰刀,带领清军冲在最前面。阳光照在他的盔甲上,反射出耀眼的光。等到战斗结束,李自成的军队大败而逃,多尔衮站在山海关的城楼上,看着关内的土地,心里清楚,清王朝的脚步,终于踏进了中原。

同年五月,多尔衮率领清军进入北京。他下令为崇祯皇帝发丧,安抚百姓,还宣布 “官仍其职,民复其业”。那天他走进紫禁城,看着宏伟的宫殿,心里既有激动,也有不安。他在乾清宫的龙椅前站了很久,没有坐上去,只是用手摸了摸椅背上的龙纹。他想起皇太极要是还在,看到这一天,该有多高兴。后来他下令,把顺治帝福临从盛京接到北京,定都于此。在迎接福临的路上,他骑着马走在队伍前面,看着路边的百姓有的好奇地张望,有的跪在地上磕头,心里暗暗发誓,一定要让这个新王朝站稳脚跟。

1645 年,多尔衮颁布了剃发易服令,规定 “留头不留发,留发不留头”。这个命令一下,中原百姓纷纷反抗,江南地区的抵抗尤为激烈。在江阴,百姓们坚守城池八十多天,最后城破,清军进行了屠城。多尔衮收到消息时,正在批阅奏折,他手里的朱笔停了下来,沉默了很久。他知道,剃发易服是为了让百姓认同清朝的统治,可没想到会引起这么大的反抗。他想起当初进入北京时,百姓们对清军的欢迎,心里有点难受。后来他虽然派军队镇压了反抗,可也意识到,治理中原,不能只靠武力。他开始重用汉族官员,比如洪承畴,让他们参与朝政,制定政策。那天他和洪承畴讨论政务,洪承畴说:“治理天下,要恩威并施,不能一味用强。” 多尔衮点了点头,“你说得对,是我太急了。”

1647 年,多尔衮被加封为皇叔父摄政王,仪仗规格也大幅提升,比如可以使用皇帝才能用的黄伞盖。那天他从皇宫里出来,看着街上百姓向他跪拜,心里却没有多少喜悦。他想起自己小时候,跟着父亲打猎,那时候没有这么多规矩,也没有这么多算计。回到王府后,他让下人把那些新添置的仪仗都收起来,只留下了一把普通的青伞。他对身边的侍卫说:“这些东西,都是虚的,把国家治理好,才是实的。”

1648 年,多尔衮以 “谋逆” 的罪名处置了豪格。豪格被关进监狱后,不久就去世了。多尔衮听到豪格去世的消息时,正在院子里赏花。他看着满院的牡丹,开得正艳,心里却有点不是滋味。他和豪格从小一起长大,虽然后来因为皇位之争成了对手,可毕竟是兄弟。那天晚上,他喝了很多酒,对着皇太极的牌位,小声说:“皇兄,我也是没办法,豪格他…… 太不懂事了。” 后来他把豪格的妻子纳入府中,这件事也成了他后来被顺治帝清算的罪名之一。

1649 年,多尔衮的弟弟多铎去世,年仅 36 岁。多铎是他最亲近的人,从小就跟着他,一起打仗,一起谋划。听到多铎去世的消息,多尔衮正在前线指挥军队攻打大同。他立刻骑马赶回北京,一路上,风在耳边呼啸,他想起小时候多铎总跟在他后面,喊他 “哥”,想起他们一起在战场上并肩作战的日子,眼泪忍不住掉了下来。回到北京后,他看着多铎的灵柩,一句话也说不出来。那天晚上,他在多铎的灵前守了一夜,手里拿着多铎小时候玩过的一个木剑,那是他亲手做的。

1650 年十一月,多尔衮在古北口外狩猎时,不小心从马上摔下来,受了重伤。回到北京后,伤势越来越重。他躺在病床上,看着窗外的落叶,心里清楚,自己可能不行了。他让人把顺治帝叫到床前,拉着顺治帝的手,小声说:“皇上,一定要好好治理国家,别让百姓受苦。” 顺治帝当时才 12 岁,看着多尔衮虚弱的样子,点了点头。几天后,多尔衮去世,享年 39 岁。顺治帝追尊他为成宗义皇帝,按照皇帝的礼仪安葬了他。

可没过多久,顺治帝就开始清算多尔衮的罪行,下令剥夺他的封号,掘墓鞭尸。那天,负责掘墓的官员带着人来到多尔衮的陵墓,打开棺材,把他的尸体拖出来,用鞭子抽打。消息传到宫里,顺治帝坐在龙椅上,面无表情,可手里的茶杯却被他捏得很紧。很多人都不敢说话,只有几个老臣在心里叹气。多尔衮生前风光无限,可死后却落得这样的下场,让人唏嘘。

直到乾隆四十三年,乾隆帝为多尔衮平反,恢复了他和硕睿亲王的封号,还为他重修了陵墓。乾隆帝在谕旨里说:“多尔衮摄政有年,威福自专,但其定鼎中原,厥功甚伟。” 那天,多尔衮的后人来到陵墓前,看着重修后的墓碑,忍不住哭了起来。他们手里拿着多尔衮生前用过的那把腰刀,刀鞘虽然已经磨损,可刀锋依旧锋利,就像多尔衮的功绩,虽然经历了百年的争议,却始终无法被磨灭。

如今,在沈阳故宫的展柜里,还摆放着多尔衮当年用过的一些物品:一枚玉扳指,边缘有细微的裂痕,那是他当年和豪格争执时不小心碰碎的;一把骨梳,梳齿已经断了几根,那是他从蒙古带回,用来思念母亲的;还有一本奏折,上面有他亲笔写的批注,字迹有力,能看出他当年的意气风发。这些物品,就像一个个时光的钥匙,打开了那段波澜壮阔的历史。

多尔衮的一生,充满了传奇,也充满了争议。他是清朝定鼎中原的关键人物,用铁骑踏平了关内的阻碍,为清王朝的统治奠定了基础;可他也颁布了剃发易服令,制造了江阴屠城等惨剧,留下了骂名。就像我们每个人在生活中,都会面临选择,有对的,也有错的;有光彩的时刻,也有遗憾的瞬间。可正是这些复杂的经历,才构成了完整的人生。多尔衮虽然已经去世三百多年,可他的故事,依然在提醒我们:历史不是非黑即白的,每一个历史人物,都有他的两面性。而我们,要从历史中汲取教训,学会用辩证的眼光看待问题,在自己的人生道路上,做出更正确的选择。