垚

一字一境

问世间何物,能比土更卑微,又能比山更高迈?

答案,或许就藏在一个看似简单的汉字里——垚。

它由三个“土”字堆叠而成,却既不读“土”,也不意味着“土多”。它的发音是yáo,与上古圣王“尧”字同源。

这三重泥土,如何托起了中华文明对于“崇高”的最初想象?

今天,让我们一同拂去历史的尘埃,探寻“垚”字之下,那座精神的巍峨山峦。

【正音·析】

yáo

垚

此字读音为yáo(音同“摇”、“尧”)。

最常见的误读,是依样画葫芦,直呼为“土土土”。又或因形近“圭”等叠字,误读为guī。须知,汉字玄妙,形音义三者交融,‘垚’从‘尧’字的结构中被拆解分析那刻,便与“高”之意蕴紧密相连,其音亦承载着这份厚重,绝非简单的叠加。

(下附“尧”字演变图,供对照)

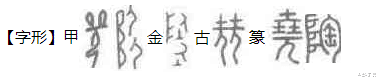

“垚”字,乃汉字“叠罗汉”艺术中极具代表性的一例,属会意字。追溯其源,它并未独立出现于甲骨文中,而是作为“尧”字的核心部件演化而来。

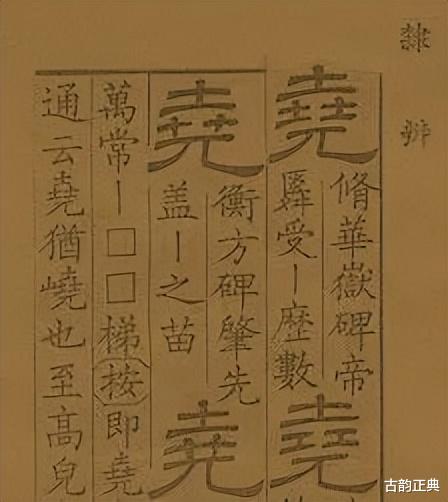

《说文解字》 明释:“垚,土高也。从三土。” 许慎的解读,为我们打开了理解它的密钥。

想象一番先民造字时的景象:一土为地,二土为丘,三土相叠,则土石峥嵘,积微成著,垒土成山。这便是“垚”的造字逻辑——以“土”的重复叠加,会意出“高耸”的视觉意象与精神境界。

它不像“山”字那般勾勒峰峦轮廓,而是抽象地表达了“累积以致高”的动态过程与结果,一种令人仰望的卓绝高度。

从金文到小篆,“垚”部逐渐规整化;至隶变楷定,最终定型为我们今日所见的三个“土”字均衡叠加的形态,稳如鼎立,静默中自显庄严。

字义·辨

《说文解字》:“垚,土高也。”垚,本义,土高也,指泥土堆积之高,形容地势隆起。

引申义,高远、崇高,由物理之高,升华至人格、地位、德行的卓越与崇高。与“尧”字互通,共享“至高至上”的文化内涵。

尧字本由人与垚组合而成,故其高义由垚而来,喻指德高望重的圣君。

现代用法,罕见独立使用,主要作为人名用字,寄托父母期望子女如山般稳重、卓越的祝愿。亦存在于书法、篆刻等艺术创作中,作为文化意象出现。

其义演变清晰可见:从具体的地理之高,逐步迈向抽象的精神之巅。

其崇高义,主要由‘尧’字借义而来,‘垚’单独使用时,仍以‘土高’为本义。

典故·鉴

“垚”字最为辉煌的典故,便是其与上古圣君“尧” 的共生关系。

清代文字训诂学大家段玉裁在《说文解字注》 中精辟论述:“尧本谓高,垚则土高。” 尧之为号,本取“崇高”之义;而小篆以后,字学家把“尧”拆为“垚在兀上”,其中“垚”遂成为“高”之形符。

故“垚”虽非尧号之源头,却承载了尧之“高”德的视觉象征。

《史记·五帝本纪》 载帝尧“其仁如天,其知如神。就之如日,望之如云。” 其德行之高迈,如天之高远,令人“望之如云”,莫不高山仰止。

一个“垚”字,恰如其分地囊括了这物理空间、道德地位与精神境界的三重高标。它无声地宣告:真正的崇高,是德性的积垒,是文明的峰巅。

诗词·赏

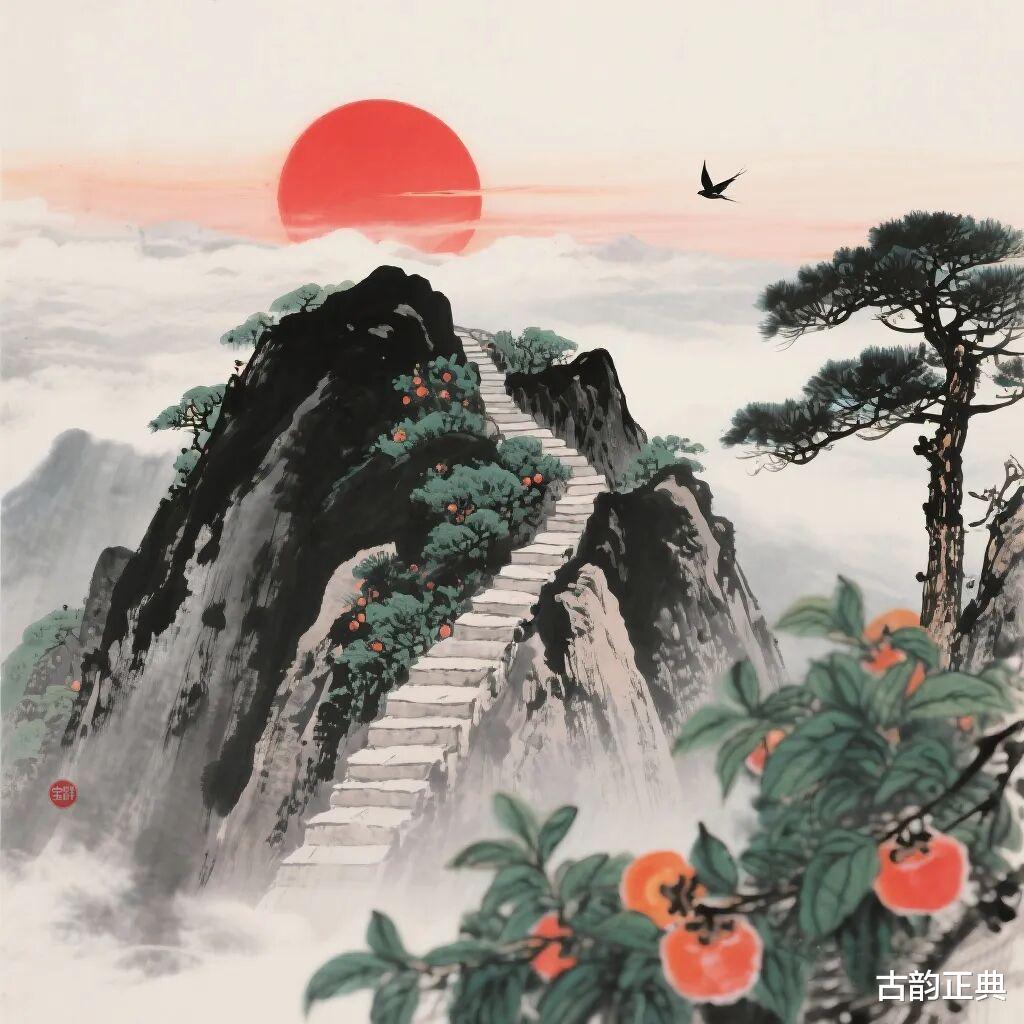

惟应垚峰月,清夜照潺湲。

——宋·刘子翚《寄题观澜亭二首其一》

虽“垚”字直接入诗词者甚稀,然其精神却弥漫于字里行间。我们不妨赏读一句与之神韵相通的宋诗!

此句中,“垚峰”一词,堪称绝妙。诗人未用常见的“遥峰”或“高峰”,而择“垚”字,其匠心独具:

意境上:“垚”之三土,予峰峦以层叠厚重、根基深稳的质感,仿佛可见山体由厚土亿万年堆积而成,静穆而雄浑。

韵味上:其音“yáo”,与后文的“月”、“潺湲”形成悠远、空灵的声韵呼应,营造出万籁俱寂,唯月华与流水清音相伴的静谧高远之境。

作用上:此一字,令山峰不仅是高,更是德性之厚、积淀之深的象征。清冷的月光照耀着厚德之峰,也照耀着山下的涓涓流水,一幅蕴含天地哲理的诗画顷刻呈现。

收束·思

“垚”字之旅,实则是一场关于“高”的哲学沉思。

它揭示了我们文明的一种核心精神:崇高并非天生,而是积累所致。无论是道德的修炼、学问的钻研,还是事业的成就,皆非一蹴而就,乃由一土一石般的日常功夫,持之以恒,堆叠而成。

这“三土”之象,是一种鼓励,也是一种警示:莫轻视点滴之功,莫畏惧积累之慢。

在当今这个追求“秒懂”、“速成”的时代,“垚”字更像是一声沉静的回响。它问询着我们:

当一切似乎都可以浮于表面,我们是否还能保有沉潜下去的耐心,去垒砌自己人生的高度?我们是否还能识别并敬仰那些沉默积累、最终巍然成峰的灵魂?

垚,以其极简的造型,承载了极丰的内涵。

它告诉我们:最卑微的根基,可以托举最崇高的理想;最朴素的重复,能够成就最伟大的奇迹。