很多伙伴一提软考,就觉得不如建造师、监理工程师这些证书有分量。

其实软考压根就是工程类证书里的“潜力股”,像系统集成项目管理师、信息系统项目管理师这些,企业竞标工程项目、申请资质的时候,都得用得上。它不是那种“拿了也没用”的摆设,是真能帮公司干活、帮自己铺路的硬凭证。

你们知道吗?软考的等级和职称是直接挂钩的。

初级软考对应初级职称,中级对应中级职称,高级就是副高级职称。这可不是随口说的,《计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试暂行规定》里有明确条款。不过细心的朋友可能会发现,规定里写的是“职务”不是“职称”,这里面藏着个小门道,总结成一句话就是:软考资格=职称≠职务。

这话怎么理解?简单说,你通过软考拿到哪个级别的证,就相当于手里有了对应的职称证书。而职务是公司给你的岗位,比如你有中级软考证书,公司可以聘你当工程师,但聘不聘全看公司需求。有了职称,你就有了被聘用的资格,能不能上岗拿职务工资,就看公司有没有对应的岗位缺口。

有人可能会问,我现在没工作,考软考还有意义吗?

当然有!软考证书和工作单位没关系,职称是人社部门官方赋予的,就算暂时没工作,证书也一直有效。等以后找到工作,公司拿着你的证就能聘你到对应岗位,工资待遇自然跟着涨。退一步说,就算公司不聘用,这证也浑身是宝。

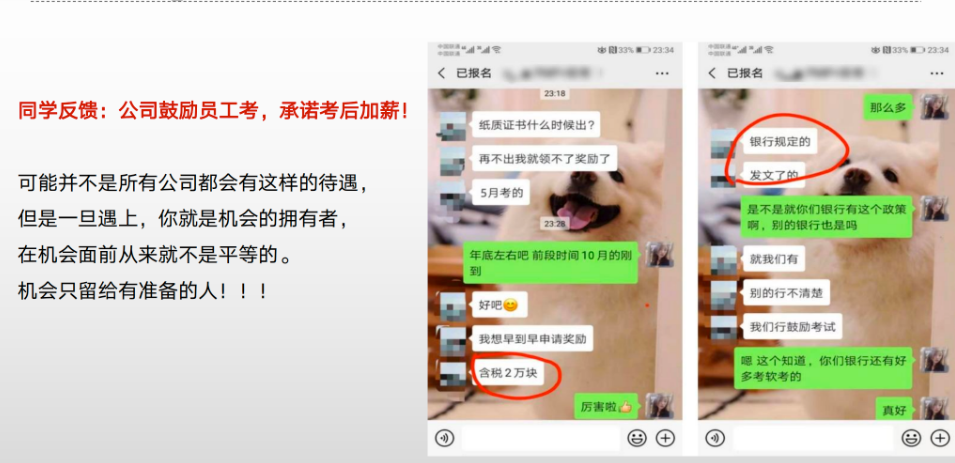

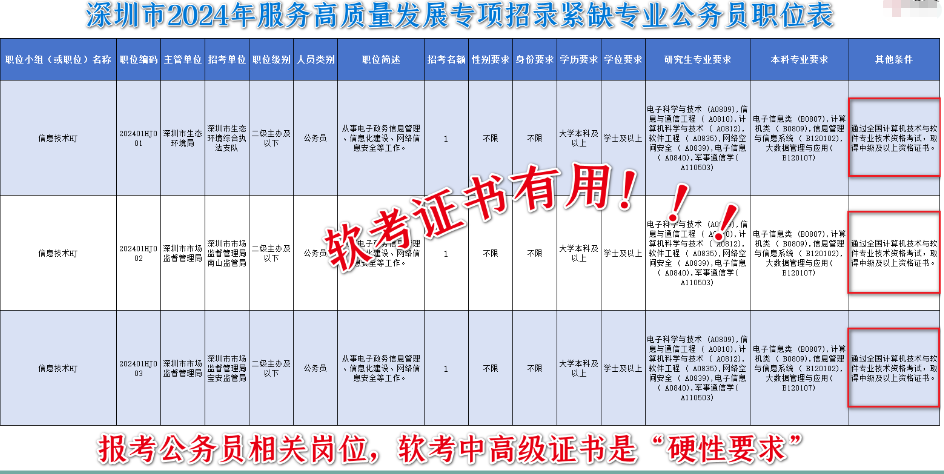

用它能走人才引进渠道,落户一线城市;不少地方政府有人才补贴,拿着证就能申领;企业投标的时候,有证也能帮公司加分;甚至考事业编,有些岗位还明确要求有软考证书。每个地区的政策不一样,大家可以多关注下自己老家或工作地的福利,真的能捡到不少惊喜。

其实软考证书的含金量,和评审来的职称证是完全一样的。

但很多人会觉得评审的职称更靠谱,这其实是认知偏差。有些岗位比如老师、医生、建筑工程师,只能通过评审拿职称,这些岗位大家听得熟,自然觉得评审的证书“含金量高”。但对计算机、软件相关行业来说,软考的认可度一点不差,甚至更吃香。

为啥这么说?因为软考是“以考代评”,比评审省太多事了。不用发表论文,不用现场答辩,也不用费劲准备业绩报告,只要考试通过,就能拿到和评审同等效力的职称证。对打工人来说,这不就是“走捷径”吗?不用花大把时间搞虚的,凭实力考试就能通关。

想顺利拿下软考,尤其是中高项和系规,找对学习方法太重要了。

先说说软考中高项,核心是项目管理相关的内容。课程里不会光讲枯燥的理论,而是把系统集成、信息系统项目里的关键知识点,拆成一个个真实案例来讲。比如企业竞标时需要用到的项目规划、流程把控,还有实际工作中会遇到的风险处理,老师都会结合行业里的真实项目,一步步拆解清楚。不用死记硬背,跟着案例学,很快就能get到重点。

再看系规课程,重点在系统规划与管理。这部分内容容易让人觉得抽象,但课程里会把复杂的规划逻辑,变成接地气的实操步骤。比如怎么根据企业需求做系统设计,怎么优化系统运行效率,老师都会用通俗的话讲明白,还会圈出考试的高频考点,避免你瞎忙活。

最实用的是,课程会帮你理清职称和软考的关联逻辑。很多人考软考就是为了评职称,但不知道自己该报哪个级别、对应哪个职称,课程里会把这些关系讲得明明白白,帮你精准定位。比如想评中级职称,该报哪个中高项科目;想冲副高,高级软考里哪个方向更适合自己,都能给你捋清楚。

而且课程里的学习节奏很合理,不会让你一头扎进知识点里出不来。会把理论和实操结合起来,比如学完一个项目管理知识点,就配一个小型模拟实操,让你知道这个知识点在工作中怎么用,考试的时候怎么考。这种方式比自己啃教材高效多了,也不容易忘。

你们有没有为了评职称头疼过?要么卡在论文上,要么卡在业绩报告上,最后折腾半天还没结果。

其实软考真的是条捷径,不用绕那些弯弯绕绕。有人可能会担心考试难,其实找对方法就不难,学会抓重点、拆案例,把复杂的内容变简单。我身边就有朋友,之前评中级职称卡了两年,后来报了软考中高项,跟着课程学了几个月就考过了,现在已经被公司聘为工程师,工资直接涨了一档。

还有人纠结,软考和其他工程类证书该选哪个?其实不用死磕,看自己的行业和需求就行。如果是做计算机、软件、项目管理相关工作,软考绝对是性价比最高的选择,又能评职称,又能帮公司竞标,还能拿补贴、落户,一举多得。