2025年9月5日受邀到茑屋宁波K11书店做一场分享。本次选定的书目为《点》的绘本。

本书的作者:彼得·雷诺兹(Peter H. Reynolds),1961年出生于加拿大多伦多,童书作家、插画家,毕业于麻省理工学院艺术院。他的作品以传递“真正的学习、创造和自我表达”而著名,代表作有《点》、《味儿》、《北极星》、《我的大大的小世界》等。

在做完破冰小活动后,向参加本次活动的小伙伴们做了一个小调查。

大部分小伙伴的回答是1.以前看过绘本或小人书;2.近期没有看过;3.成人可以从绘本中获得收获。

本次的分享共分为三个部分:

通过提问引发思考(引导技术)与大家一起阅读此读绘本。

如果你是这个课堂的美术老师你会怎么办呢?

我们看到这位老师是怎么做的?

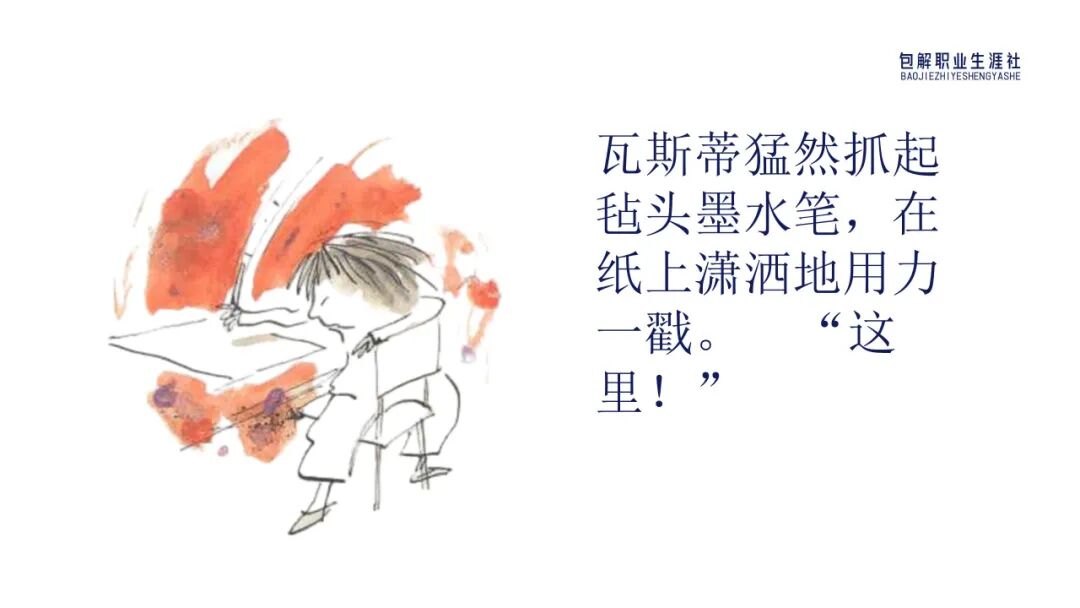

我们可以看到瓦斯蒂在动笔的时候是什么样的情绪状态呢?

大家觉得这位老师接下来会说什么?

你是这位老师拿着瓦斯蒂的这个作业回到办公室后会怎么做呢?

现在我们讲角色转换下,你是瓦斯蒂的话,看到墙上自己的这个作业被镶嵌在镶金边的画框里,并挂在美术教室时,你会是什么感受呢?你会有什么想法呢?

我们看瓦斯蒂与最前面时有什么变化吗?

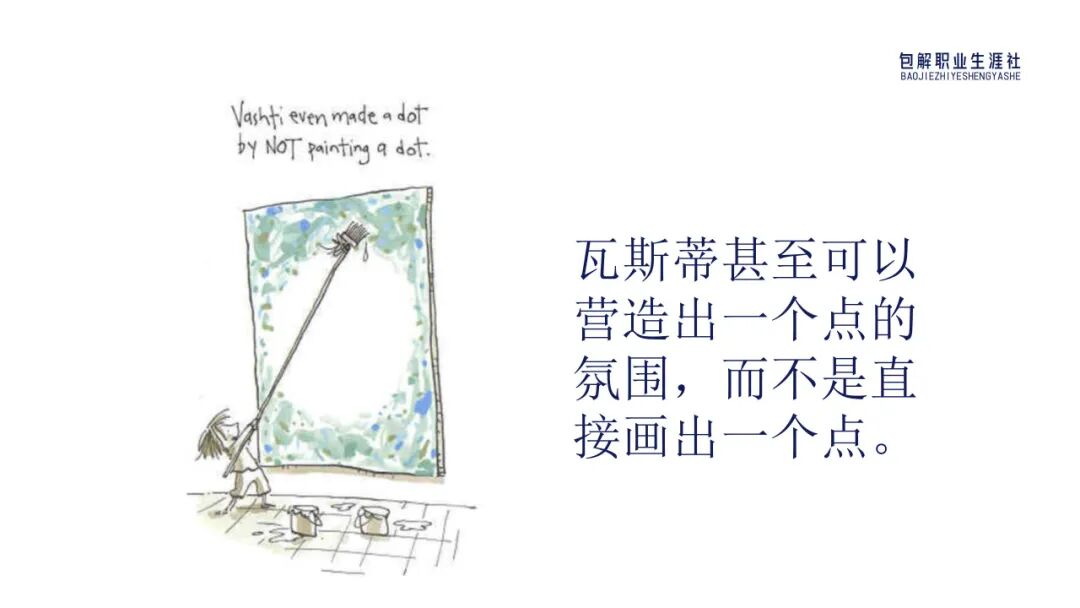

我们看到瓦斯蒂被激励了,她的小宇宙爆发了。

哇哦,瓦斯蒂的作品都办展了。大家觉得现在的瓦斯蒂是什么样的状态呢?他对画画这件事又会是什么样的态度呢?

我们看到瓦斯蒂已经开始激励其他小朋友。

大家觉得瓦斯蒂看了这个并不直的线会怎么样说呢?

大家觉得瓦斯蒂拿着这张签了小男孩名字的作品,回去后会怎么做呢?

邀请每位小伙伴做分享。

其中一位小伙伴分享说:我的感受是要发现别人的闪光点,要多激励。记得我们女儿那时候学书法,我每天拿着戒尺在后面监督着,写字姿势不对就用戒尺打她,哪里写不好就批评,字也没见有长进。后来我比较忙,没空管她了,回家后看到她练的字,我就夸她,这个字写得好,特别是这一撇的笔锋和力度。结果一段时间后见到老师跟我说她的进步很大。

其他小伙伴也分享了自己类似的经历。因为受到表扬或激励,我们就会不断地去做好这件事。

听完分享,我提出一个问题:“是否所有的表扬或激励都能达到这样被激发(内在动力)的情况呢?”

大家的回答是否定的。

“那怎样的表扬或激励才能达到这样的效果呢?”

大家的回答,“表扬要具体”“要真实”“一次不要夸太多”……

“书中这位老师有夸奖瓦斯蒂吗?”

“没有”

“那她是怎么做到激发瓦斯蒂画画的呢?”

“让瓦斯蒂签名”“把她的画裱起来挂到办公室”“把她的作品在画展上展出”……

“那这些是什么?”

“行动”“行为”……

“是的,老师用具体行动来激励瓦斯蒂。看来激发并不只有说一种方式,也可以用行动,具体行动似乎比语言更有力量。下面我们分组讨论,要达到激励他人或自己的效果,具体该怎么做。”

经过讨论后大家认为具体步骤为:

确定一个具体的行为目标——找到做此行为中的一个亮点——及时公开地赞扬这个亮点(要具体),也可以将这个亮点分享给他人并让当事人看到——经常夸不断强化。

(回家后,我通过AI帮我将这几个步骤做了优化便于记忆,具体为“瞄一瞄,找亮点,大声夸,天天用”)

有了方法和步骤,接下去就是学以致用的时候了。

小伙伴们的分享内容就此掠过。

最后,给了一个小彩蛋——福格行为模型。

划重点

1.成人也能从绘本中获益;

2.有效的激励不是空洞的表扬,而是具体的行动;

3.通过激励形成内在动力的四个步骤:瞄一瞄(确定人生的指北针)、找亮点(发现优点)、大声夸(公开具体表扬)、天天用(持续强化)。

——END——

作者简介:黑碳包,GCDF全球职业规划师、就业指导师、FDW教学技巧引导师、KAB/SYB创业导师、三级拆书家。首届全国大学生职业规划大赛就业赛道金奖指导教师;第二届全国大学生职业规划大赛成长赛道银奖指导教师。

专注于职业规划咨询、个人成长教练和教学技能提升的资深导师,拥有丰富的教学经验。开设《大学生职业生涯规划》《个人成长》等课程,独立完成包括《关键对话》《影响力》《职场影响力》《刻意练习》《认知天性》《微习惯》《非暴力沟通》《高效能人士的七个习惯》《终身成长》《认知觉醒》《敢于冲突》等 百余场拆书活动。课程设计注重实用性和互动性,帮助学员在认知觉醒、职业发展和个人成长等领域实现突破。