1985年初春的一个上午,北京海淀还飘着薄雾。国务院礼宾楼里,美国总统科学顾问基沃思递上一封正式邀请函,请钱学森赴美领奖。老人抬眼看了看来客,语气平缓却干脆:“那段往事太复杂,恕难成行。”话音不高,却让翻译微微一愣。

邀请风波传开,国内同行觉得遗憾,美方媒体则惊讶:离开美国三十年,钱学森依旧说“不”。要理解这个“不”,还得把时间拨回五十年前的太平洋航线上。

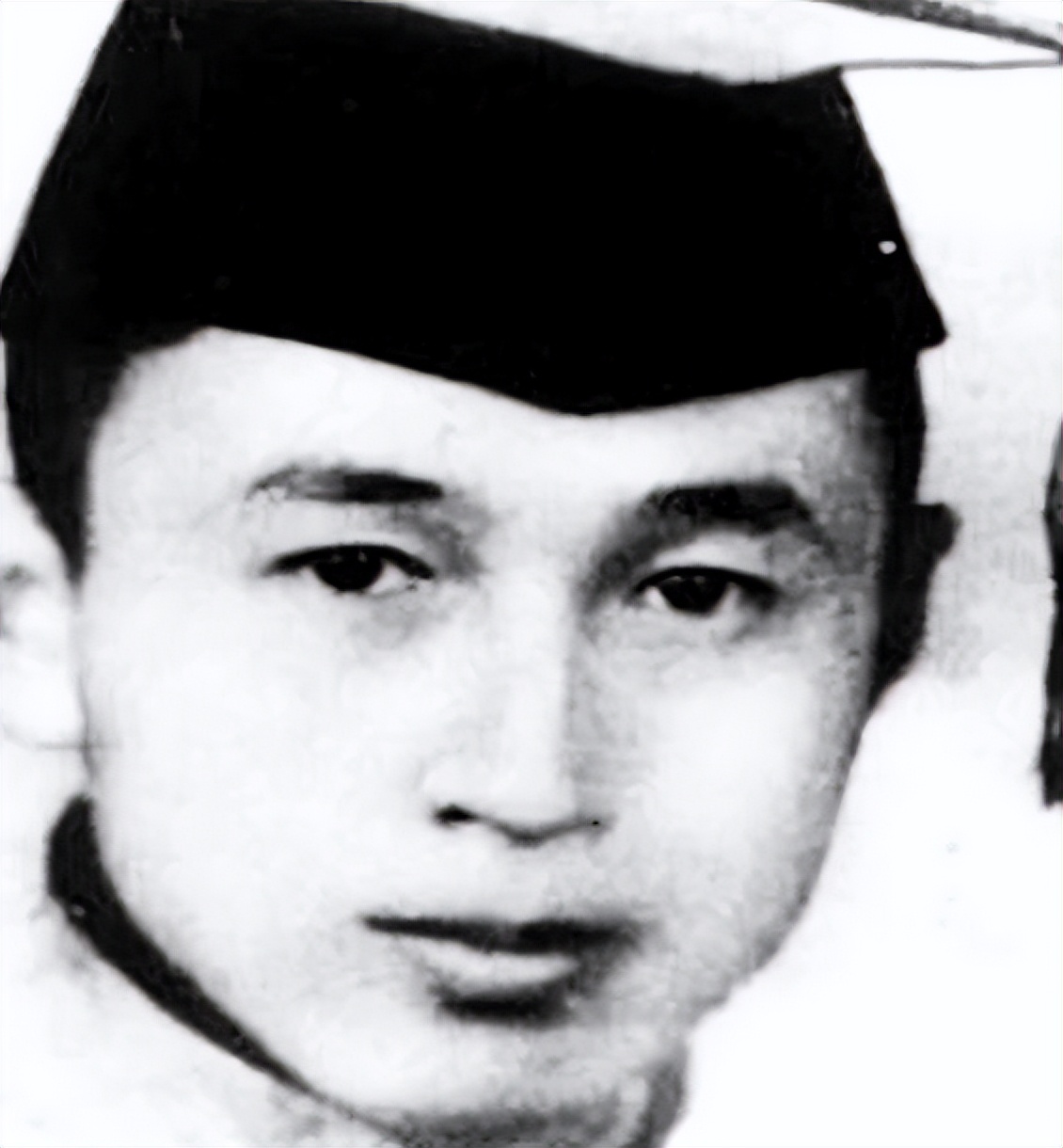

1934年9月的“伊丽莎白号”邮轮上,23岁的钱学森站在甲板尾部,望着东方天际。他把右手放在栏杆上,轻声对自己说:“学成之后,一定要回来。”没人能想到,这一去竟引出无数波折。

早年的天赋给他铺了路。上海名门家庭、志在实干的交通大学学业第一,这些都只是序章。真正的考验出现在麻省理工的实验室——排斥、冷眼、语言障碍,一箩筐。钱学森却把所有闲话当空气,一头扎进方程与数据。

毕业后他跟随冯·卡门转入加州理工。那位在空气动力学界如日中天的教授曾被他顶得没话说。第二天清晨,冯·卡门敲开宿舍门,先鞠一躬,再说:“你是对的。”这一幕后来被学生们津津乐道。

1939年,钱学森双料博士出炉,旋即成为“喷气推进实验室”骨干。美军、海军、企业都排队找他。有人劝他入籍,美国护照、厚实薪水、终身教席唾手可得。他摇头:“路还长,我要保留回家的权利。”

1949年10月,天安门城楼上响起“中华人民共和国成立”的宣告时,远在洛杉矶的他激动得握紧报纸。妻子蒋英听见他低声说:“该走了。”然而美国政府并不打算放行这个掌握核心火箭资料的东方学者。

1950年9月,一张回国船票刚买下,FBI便冲进他家,搜书架、翻抽屉,随后以“涉嫌盗取机密”为由将其关进特米诺岛拘留所。五周高压审讯,钱学森体重掉了十斤,还患了短暂失声症。

国内得知消息,周恩来立即指示:“设法把人接回。”1954年日内瓦会议期间,中方把“十一名美军飞行员”与“钱学森”放在同一张谈判桌上。美方终于松口:交人。

1955年9月17日清晨,旧金山港口起雾。记者追问他是否再返回美国,他顿了顿,只说七个字:“此后永不踏足。”随后转身扶妻子登船。

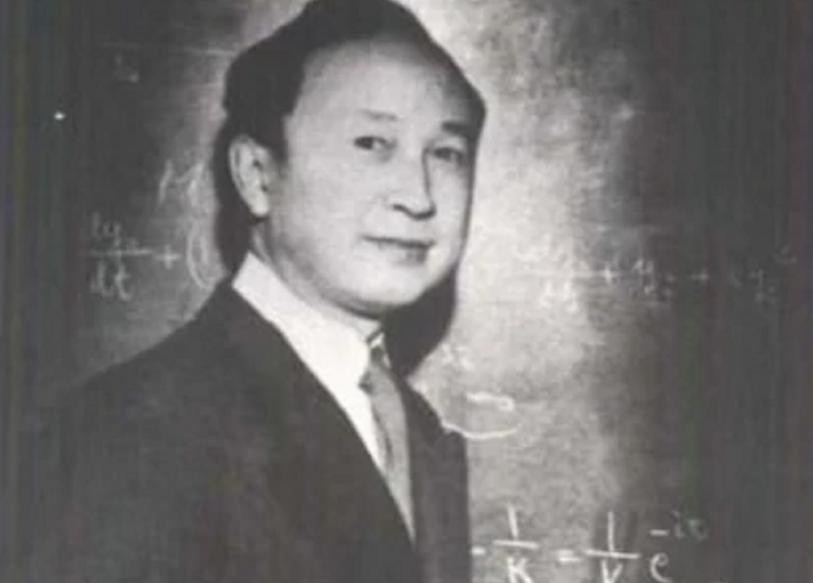

回国第二年,他在中南海递交《关于建立国防航空航天工业的意见书》。文件只有短短八千字,却勾勒出导弹、卫星、运载火箭的整条路线。毛泽东批示“照办”,聂荣臻着手组建导弹研究机构。

1960年代最艰难的时期,设备短缺、技术封锁,实验场上黄沙漫天。有人担心试验再失败就没经费,钱学森拍拍对方肩膀:“再试一次,不成我负责。”话音落,半个月后“东风一号”飞上蓝天。

1967年,中国第一颗氢弹空爆成功;1970年,“东方红”卫星传回《东方红》乐曲。外界评论犀利:“这位从美国回去的中国人,把一个缺钱缺设备的国家带进了太空时代。”

进入70年代,中美关系解冻,科研交流重启。美国工程院内部曾三次讨论,认为应补授钱学森院士衔。多位老同事也来信劝他重返讲坛,他全都谢绝,理由简单:“原则问题,不要反复。”

于是就有了1985年基沃思的那次来访。面对美国政府的补偿式善意,钱学森没有指责,也没有责难,只留下那句“我不宜去”。表面轻描淡写,背后是二十多年风雨与一次次抉择。

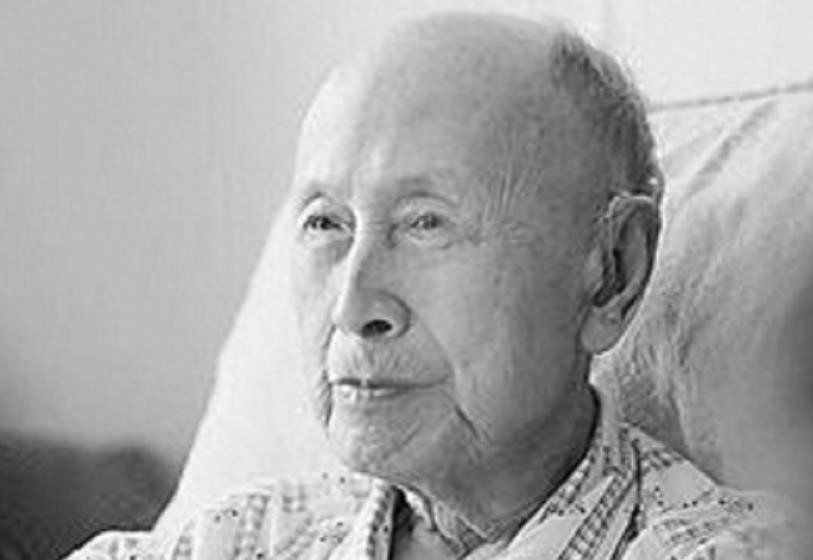

晚年的他腿脚不便,但每天仍要读最新的力学论文。护士听见他嘀咕:“做得还远远不够。”一生功勋,最终汇成平静的自责,这大概就是钱学森式的倔强。

他拒绝过掌声,也拒绝过怨恨。历史记录下的,只是一个科学家的清醒答案:某些门,一旦走出,就再也不会回头。