回溯张雪峰争议的核心,本质上是他用最直白的 “功利化视角”,撕开了教育与就业市场中层层包裹的 “温情面纱”,客观上撬动了长期固化的利益格局。首当其冲的,是那些依托 “弱势” 专业生存的学术群体 —— 部分以冷门学科为立校之本的院校、依赖传统专业编制的院系,以及深耕其中的教师团队。在张雪峰的 “专业科普” 里,“生物工程 = 天坑”“历史学就业窄” 等直白表述,直接戳中了这些专业招生难、就业对口率低的痛点。以往靠着 “学科底蕴”“学术情怀” 吸引考生的宣传策略,在 “毕业即失业” 的现实焦虑面前不堪一击,随之而来的是相关院校招生指标下滑、专业发展遇阻,这部分群体对张雪峰的抵触可想而知。

更被触动利益的,是那些处于 “夕阳” 产业的企业。在互联网、新能源等新兴行业抢占人才市场的当下,传统制造业、部分服务业等 “夕阳” 产业本就面临人才吸引力不足的困境,而张雪峰的存在,相当于给考生和家长提前 “划了红线”—— 明确告知哪些行业薪资低、发展空间小、职业天花板低。这直接导致这些企业原本依赖的 “信息差” 优势消失,再也无法轻松招揽到优质且廉价的应届毕业生。以往,许多考生因对行业前景不了解,误打误撞进入 “夕阳” 产业,成为企业稳定的劳动力来源;而张雪峰的科普,让考生有了更清晰的选择方向,纷纷转向更有潜力的行业,“夕阳” 产业的人才困境进一步加剧,自然将张雪峰视为 “眼中钉”。

此外,那些靠 “讲故事”“谈情怀” 制造信息差,收割年轻人青春的单位,也被张雪峰的言论击中要害。这类单位往往不注重实际薪资待遇和职业发展,而是用 “理想”“奉献”“未来前景” 等虚无缥缈的概念,吸引涉世未深的年轻人前来 “廉价打工”。比如部分初创公司、非盈利组织,甚至一些体制内的边缘岗位,靠着信息不对称,让年轻人误以为 “熬一熬就能有未来”,实则消耗着他们的时间与精力。张雪峰则直接戳破了这种 “情怀泡沫”,告诉年轻人 “先谈生存,再谈理想”“薪资是衡量岗位价值的重要标准”,这无疑断了这类单位 “低成本招兵买马” 的路子,自然引发他们的不满。

更具争议的是,张雪峰在科普专业时,还顺带揭露了就业市场中的人情关系潜规则。他曾直言 “某些专业就业要看家庭背景”“没有资源的普通家庭孩子,尽量避开需要‘拼关系’的行业”,这些言论虽然刺耳,却道出了许多普通家庭的现实困境。在以往的就业宣传中,“公平竞争”“能力至上” 是主流话语,而张雪峰将 “人情关系” 这一 “潜规则” 摆上台面,不仅打破了部分单位营造的 “公平假象”,也让普通家庭的考生有了更清醒的认知 —— 避免在 “拼关系” 的赛道上做无用功。但这一行为,也触及了那些依赖人情关系维持运转的行业和单位的利益,他们既不愿被揭露 “潜规则”,更担心因此失去普通家庭的劳动力供给。

不可否认,张雪峰自身确实存在局限性。最典型的例子,便是六七年前他曾向考生推荐土木专业,而随着房地产行业的下行,土木专业如今已成为许多人眼中的 “冷门专业”。这一 “翻车” 案例,也证明他的观点并非绝对正确,受限于时代发展和行业变化,其信息也存在一定的滞后性。但即便如此,稍有社会常识的人都能意识到,在信息繁杂、利益交织的社交媒体时代,张雪峰提供的信息含金量依然超过 80%。相比于高中班主任 —— 受限于学校合作院校、升学率等利益考量,往往倾向于推荐特定院校或专业;也不同于高校招生组 —— 以 “招到学生” 为首要目标,很少主动提及专业就业风险,张雪峰的信息虽然功利,却更贴近就业市场的真实情况,客观上弥补了不同阶层学生之间的信息差距。对于普通家庭的孩子而言,他的建议如同 “避雷指南”,帮助他们在高考志愿填报这一人生关键节点上,避免因信息不对称而做出错误选择。

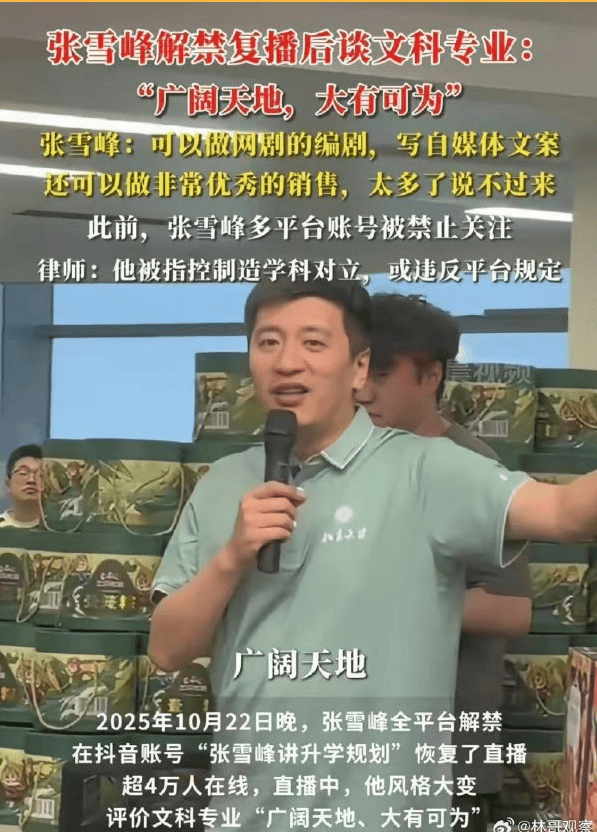

如今,张雪峰口风 180° 转向,从 “劝退弱势专业” 到 “称文科大有可为”,看似突兀,实则在情理之中。正如古天乐在电影《黑社会》中的经典台词 “出来混,迟早要还的”,在当下的舆论环境和现实语境中,张雪峰的改口,更像是一种 “顺势而为” 的信号 —— 他在用行动证明,自己并非只会 “唱衰”“劝退”,也可以谈积极、谈阳光、谈正能量。这种转变,既是对当下社会倡导 “多元发展”“重视文科价值” 的呼应,也是他作为公众人物,在经历争议与沉寂后,对自身定位的重新调整。毕竟,在复杂的现实环境中,一味地 “破局” 可能会遭遇更多阻力,而适当的 “顺势”,才能让自己的声音继续存在,进而持续发挥信息科普的价值。

从 “破局者” 到 “顺势者”,张雪峰的转变背后,是教育与就业市场的复杂博弈,也是公众人物在现实语境下的必然选择。无论如何,他曾经带来的 “信息破壁” 价值,依然值得肯定;而如今的 “正能量转向”,也或许能为教育科普带来新的可能性。