“又有家长投诉到教育局了!”这条带着[石化]表情的爆料,像根针扎进了千万家庭的神经末梢。

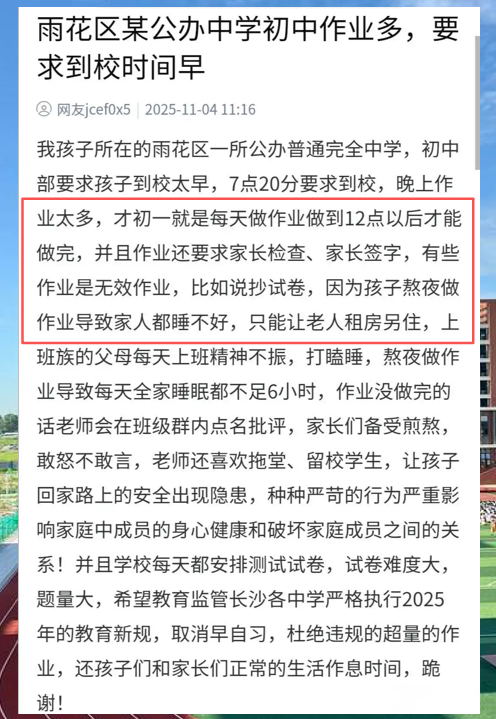

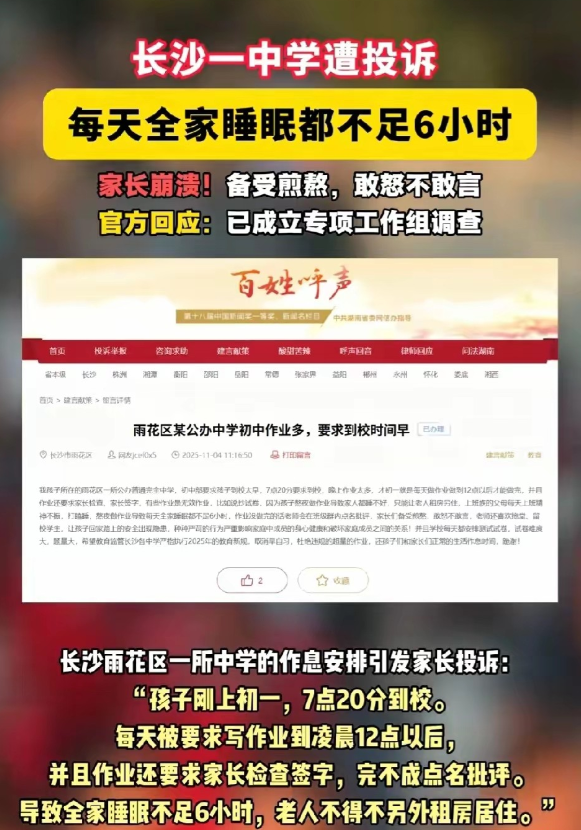

近日,长沙一中学家长投诉作业过多,当“儿子刚上初一,作业天天熬到12点后,全家睡眠不足6小时,老人被迫租房”的细节出现时,评论区1500多条评论瞬间炸裂。这里没有理论,只有鲜活的家庭现场。

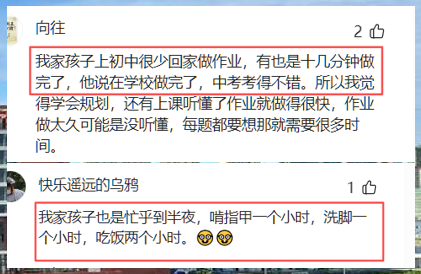

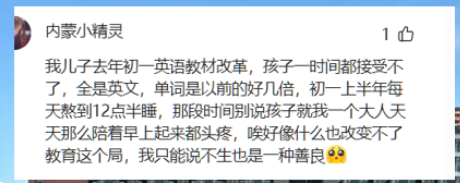

“应该问下全班的家长,是否都是这种情况!”——理中客的声音永远最先到达现场。但另一种现实紧随其后砸了过来:“去年初一英语改革,孩子一时间接受不了,天天熬到12点半睡,那段时间别说孩子,就我一个大人天天那么陪着早上起来都头疼。”

效率至上的尺子,量不出孩子天赋的天壤之别。你能看到“初中很少回家做作业,他说在学校就做完了”的从容,

也得看见“一年级儿子就那点点作业也要写到十点,也不拖沓,就是慢,需要想”的艰难。

那个被调侃“啃指甲一个小时,洗脚一个小时,吃饭两个小时”的孩子,和那个“书包带一学期断两次”的孩子,就在同一间教室。我们喊着“教育公平”,手里却只有“效率”这同一把卡尺。

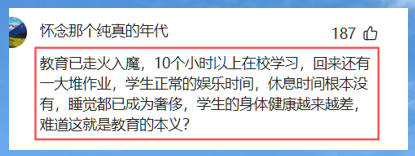

而真正把这场讨论砸进地心的,是那条斩钉截铁的判断:“教育已走火入魔”。

这把火先烧掉的是孩子的睡眠:“10个小时以上在校学习,回来还有一大堆作业,学生正常的娱乐时间、休息时间根本没有!”

接着烧出的是对教育本质的质疑:“这是增负了!基础教育何时回归正途?”

最后炼出的是家长的终极绝望:“好像什么也改变不了……只能说‘不生也是一种善良’。”——从孩子的身体损耗,到系统方向的整体偏离,最后抵达对繁衍本身的放弃。这“孩子→教育→未来”的三级递进,几乎是当下教育焦虑的标准病理模型。

病根被一位家长徒手揪出:“上课讲的考试不考,考的很多内容是没有学的。” 课内与应试之间那道裂开的鸿沟,得用亲子关系与深夜寿命去填。下午放学后延时服务号称“完成作业”,可那份被卸下的重量,转头就变成了桌上摞得高高高的试卷。

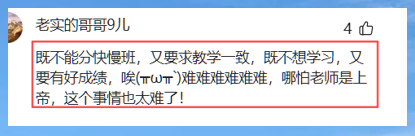

系统里的每个人,都被无形鞭子抽着走。“老师都有绩效考核。学生成绩都跟老师钱袋子直接挂钩…” 于是我们看到了那个经典困境:“既不能分快慢班,又要求教学一致,既不想学习,又要有好成绩,唉…难难难!”

夹在中间的孩子们,成了最痛苦的标本——“想学的学不尽兴,不想学的又被逼着学”。

于是,争吵“减负”还是“恢复月考”,成了同一片泥潭里互换姿势。那个预言“一般投诉的家长到高中就找不到了,因为他考不上”的评论,刺耳,却精准命中了所有恐惧的靶心。

但裂缝里总有光。比如那个建议:“可以搞一部分自选试题。一半要求学生完成,留一半由家长和学生自行决定要不要做”——这指向了作业分层的微光。“不同学校不同老师布置作业的量还真的有很大差别”。

这早已不是一场是非辩论。这是用“老人被迫租房”的代价、“全家睡眠不足”的疲惫,和那句“不生也是一种善良”的决绝,共同写下的病历。纸上洇开的不是墨水,是父母熬凉的咖啡和孩子打哈欠时砸下的泪渍。

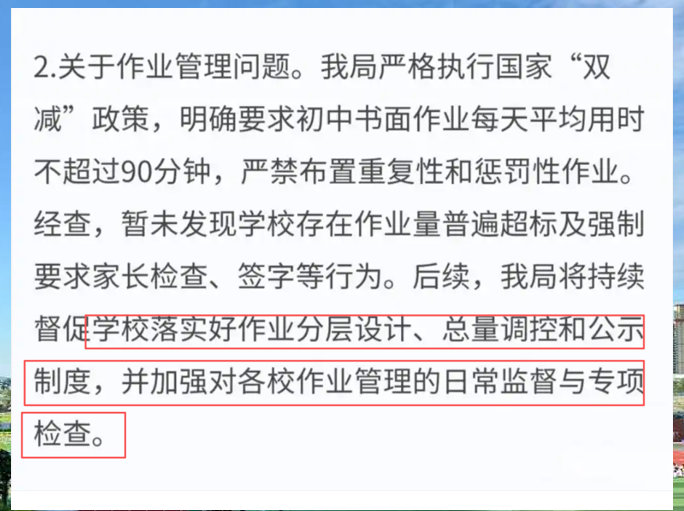

其实,教育部和各地教育局早有作业量、学生睡眠时间等“减负”规定,关键是学校要真正落实“作业分层”,别用“一刀切”的作业量拖垮孩子的效率;家长也得放下“怕孩子掉队”的焦虑,别再给孩子“加餐”额外作业。

学校把“量”和“质”分开,家长不逼孩子“熬时间”,教育才不会“走火入魔”。毕竟,减负不是“放羊”,而是让教育回归“因材施教”的本质,让每个孩子都能在自己的节奏里,睡个踏实觉,长点真本事。

(图源网络,侵联删)