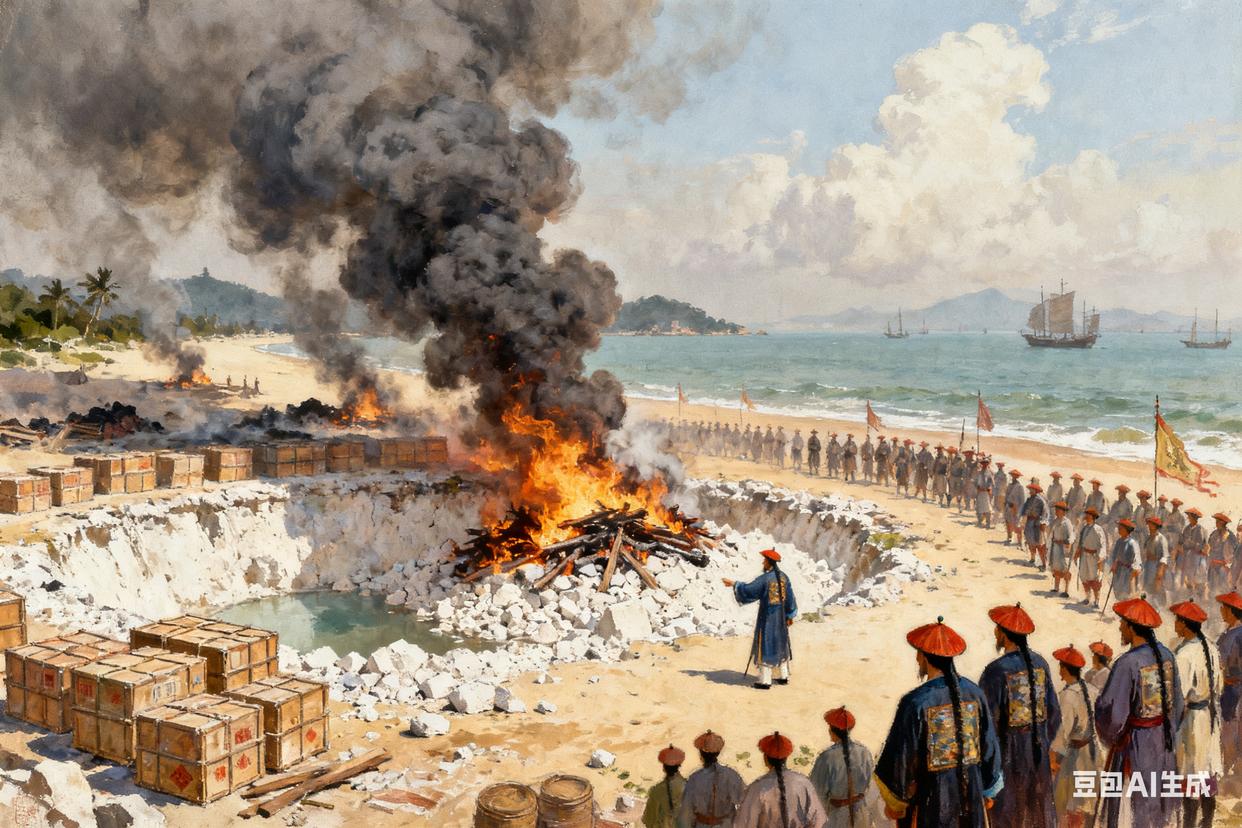

当你的原则与整个权力系统冲突时,是选择妥协还是玉石俱焚?1839年6月3日,广东虎门海滩上,钦差大臣林则徐指挥士兵将两万余箱鸦片投入石灰池销毁,浓烟翻滚二十三昼夜。这位55岁的儒臣用一场旷古未有的公开销烟,点燃了近代中国抵抗外侮的烽火——在“闭关锁国”与“鸦片横行”的夹缝中,他选择了用烈火诠释“苟利国家生死以”的誓言。

一、烟毒围城:从书生到禁烟统帅

据《清史稿·林则徐传》记载,道光十八年(1838年)他任湖广总督时便上奏:“烟不禁,国日贫,民日弱,十余年后,岂惟无可筹之饷,抑且无可用之兵”:

末世警醒的孤鸣

任江苏按察使时目睹“苏州阊门外商船云集,皆以鸦片为贸易大宗”

1838年向道光帝呈《钱票无甚关碍宜重禁吃烟以杜弊源片》,直言“鸦片流毒于天下,法当从严”

临危受命的决断

1839年1月抵广州后发布《谕各国商人呈缴烟土稿》,限三日缴烟

面对英商颠地抗拒,采取“包围商馆断水电”的非常手段,最终收缴鸦片21306箱

二、虎门烈焰:从销烟到国际冲突

林则徐的禁烟行动成为近代中外冲突的转折点:①科学销烟的技术革新

放弃传统“烟土拌桐油焚烧”法,采用“海水浸化法”:挖池注盐卤,投鸦片浸泡后倾石灰沸腾分解

允许外国商人在现场观看,彰显程序公正(《林则徐日记》载“观者如堵,皆屏息无声”)

②外交博弈的智慧较量

致信维多利亚女王:“闻该国禁食鸦片甚严,何忍更将害人之物恣行无厌?”(《拟颁发檄谕英国国王稿》)

组织翻译《国际法原理》,开创中国近代外交法理斗争先河

③历史悖论的残酷显现

1840年6月鸦片战争爆发,英军北上威胁天津,道光帝改持妥协态度

1841年6月被革职发配伊犁,行至镇江与魏源会面,嘱托编纂《海国图志》

三、西域谪臣:从权力中心到边疆沉思

流放期间林则徐完成精神升华:

地理发现的先知先觉

在新疆勘垦时提出“终为中国患者,其俄罗斯乎”的战略预警

推广“坎儿井”水利技术,当地民众誉称“林公井”

文化自信的重新建构

在《荷戈纪程》中反思:“剿夷而不谋船炮水军,是自取败也”

开创“师夷长技以制夷”的思想先声,影响晚清洋务运动三十年

现代原则困境对照表

林则徐的启示在于:真正的勇气不是盲目对抗,而是基于理性判断的坚守。当他在伊犁写下“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”时,实践了孔子“知其不可而为之”的担当精神——这种清醒的忠诚正是现代人应对复杂系统的智慧源泉。

「原则守护」三重修炼

日常底线思维培养

每周复盘:“是否在压力下放弃过核心原则?”如林则徐“每日必记《衙斋杂录》”

突破作用:培育《大学》“慎独”功夫,抵御机会主义诱惑

系统思维构建

学习多维度分析问题:如禁烟时兼顾法律、经济、外交多重因素

突破作用:掌握《周易》“观其会通”的思维方法,避免片面决策

历史韧性磨练

阅读改革者传记,理解“挫折是变革的必然成本”

突破作用:培养文天祥“风雨鸡鸣”的乐观主义,增强心理弹性

这场修炼的本质,是将林则徐的经世精神转化为现代公民的实践智慧。当你能在利益诱惑中坚守职业操守,在集体沉默时发出理性声音,便是对“虎门销烟”的当代传承——不是重复他的对抗方式,而是继承他那种“开眼看世界”的清醒与勇气。

那些燃烧在虎门的硝烟,如今化作各种形态的坚守——记者对真相的追寻、消费者对诚信的选择、普通人对规则的敬畏。它提醒我们:真正的强大不是消灭对手,而是在混沌中建立秩序的决心。当你能在诱惑面前守住底线,在压力之下保持独立思考,便是完成了现代版的“苟利国家生死以”——我们终将明白,林则徐留给世界的不是一场战争的胜负,而是如何用个体的理性照亮集体的迷思。