百岁科学巨匠的最后告别:八宝山送别杨振宁先生现场直击 2025年10月24日清晨,北京八宝山革命公墓外,数百名各界人士已

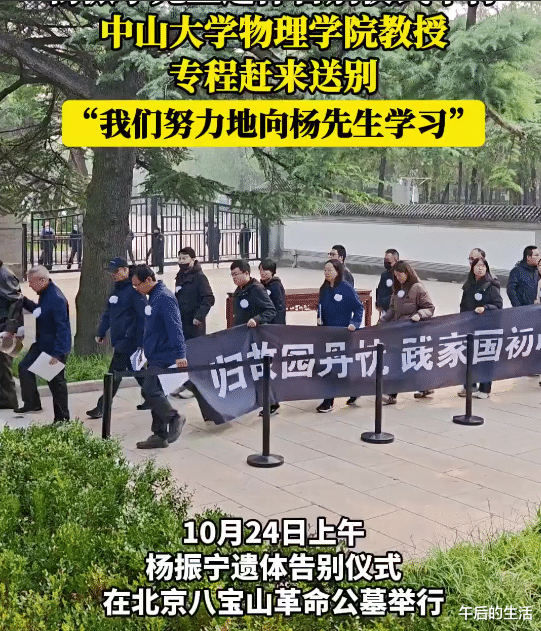

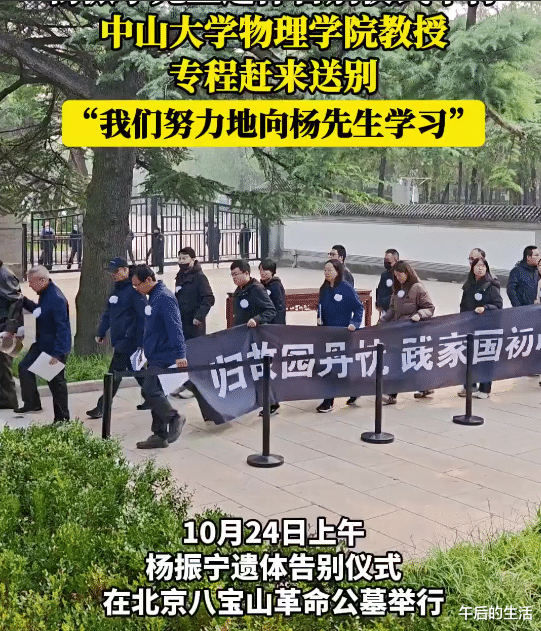

百岁科学巨匠的最后告别:八宝山送别杨振宁先生现场直击 2025年10月24日清晨,北京八宝山革命公墓外,数百名各界人士已排起数十米长的队伍。8时50分许,身着黑衣的送别人群肃穆前行,为中国科学院院士、诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生送上最后一程。这位享年103岁的科学巨擘,于10月18日在北京逝世,结束了其跨越三个世纪的传奇人生。

记者在现场看到,公墓附近的停车场内,私家车与出租车有序停放,送别人群中不乏白发学者与青年学子。清华大学科学史系博士生陈先生携七岁女儿清晨七点半便从家中出发,他轻抚女儿发梢低语:"杨爷爷用一生证明,科学无国界,但科学家有祖国。"这位曾聆听杨振宁讲学的学者,眼含热泪表示:"今天不是结束,而是科学精神传承的起点。"

人群中,一位年逾七旬的退休教师王婆婆拄着拐杖,泪水悄然滑落。"我教了四十年物理,总对学生说'要像杨先生那样追求真理'。"她哽咽着回忆,1957年杨振宁与李政道提出"宇称不守恒"理论时,自己还是中学教师,"那时候我们围着收音机听诺奖消息,谁能想到今天能亲自送他最后一程?"

杨振宁的一生,是科学与家国情怀交织的典范。作为首位获得诺贝尔科学奖的华人,他不仅以"杨-米尔斯理论"改写粒子物理学版图,更在晚年推动清华大学高等研究中心建设,培养出一批批顶尖科研人才。他生前常说:"我的根在中国,科学没有国界,但科学家有祖国。"

这场告别仪式,既是对一位科学巨匠的致敬,也是对科学精神的传承。现场许多青年学子手持杨振宁著作,在纪念墙前驻足沉思。有清华学子告诉记者:"杨先生教会我们,真正的科学家不仅要追求真理,更要心系家国。"

杨振宁先生虽已离去,但他留下的精神财富仍在发光。他一生践行"科学救国"理想,从西南联大的青葱学子到诺贝尔领奖台上的华人之光,再到晚年归国投身基础教育,每一步都镌刻着对科学的纯粹热爱与对祖国的深沉责任。

如今,当我们站在新的历史节点回望,杨振宁先生的精神遗产愈发珍贵。在科技竞争日益激烈的今天,如何传承他"追求真理、心系家国"的科学精神?在功利主义抬头的当下,我们又该如何坚守科学研究的初心?

您如何理解杨振宁先生的科学精神?在当今时代,我们应如何传承和发扬这种精神?欢迎在评论区分享您的看法,让我们共同探讨科学精神的当代价值。后续,我们将持续关注杨振宁先生学术思想的传承与发展,见证科学精神的永恒光芒。