前几天收拾旧书桌,拉开最下层积了点灰的抽屉,一沓花花绿绿的纸片“哗啦”散在桌上。是我攒了好些年的火车票。指尖蹭过磨白的车次号,才猛然想起,9 月 30 号就是它们的最后期限,往后再出门,手里攥着的就只剩手机里的电子凭证了。这些薄纸片,说起来也普通,却扎扎实实装着我半个人生的站点。

十八岁的票根,

裹着站台的风

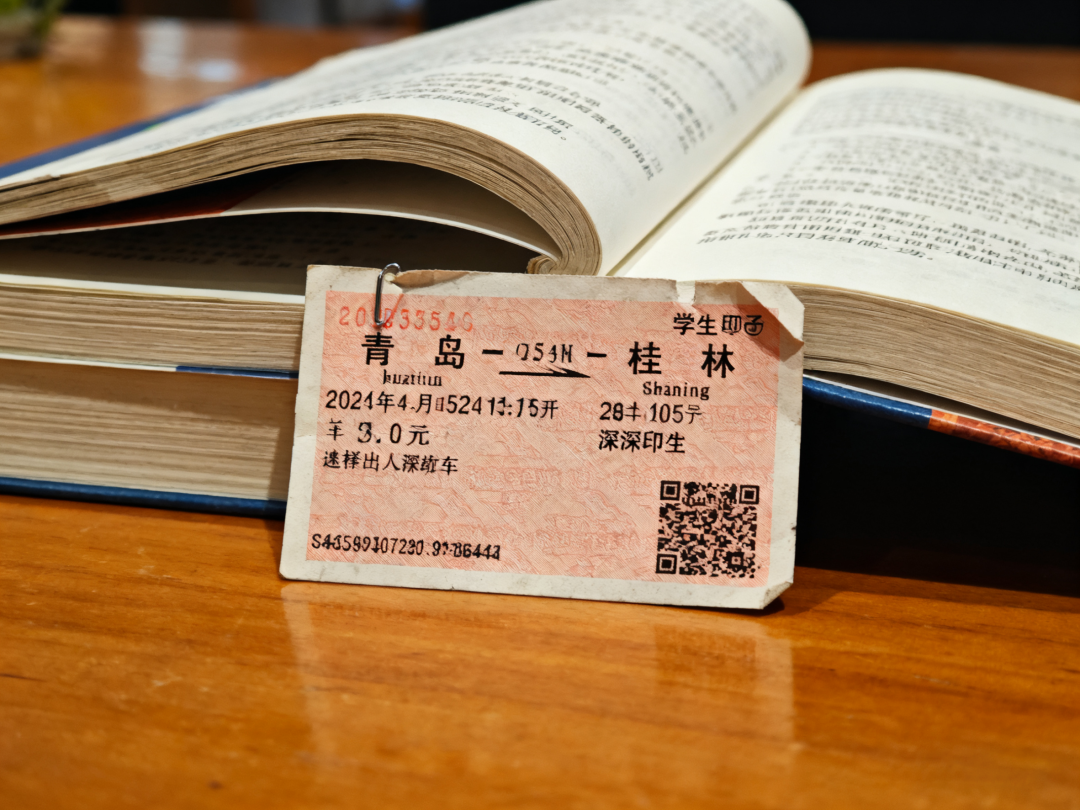

最破的那张是学生票,边缘被我反复折出深深的印子,那是我第一次离家去广西上学。当时从青岛到桂林得先去郑州转车,算下来要两天一夜。我总把票根夹在课本最厚的那一页,生怕一不小心就丢了。

现在摸着“青岛 - 桂林”那几个字,还能想起站台上老爸帮我拎行李时泛红的眼眶,连车票上的油墨味,都裹着当时的忐忑和对陌生校园的期待。

硬邦邦的站票,

是回家的“通关文牒”

春运的站票压根算不上“票”,更像我攥在手里的团圆通行证。有一年没抢到坐票,就那么攥着张硬邦邦的纸片,在火车过道里站了 24 个小时。腿麻到没知觉,就靠在行李上蹭会儿,可只要指尖碰到票面上“青岛站”那三个字 ,那是我家的方向,就忍不住傻笑,心里盘算着:再熬熬,推开门就能闻到妈炖的排骨香了。

说走就走的冲动,

都在票根里

还有些票根藏着说走就走的勇气:去云南的那张沾着点自由的味道,当时揣在卫衣内兜,被体温焐得软软的;去见异地恋女友的票,背面被我偷偷写了句 “这次终于不用隔着屏幕说想你”,现在翻出来看,还觉得有点傻气。这些纸片没加过任何滤镜,却比照片记得更清楚, 那是我年轻时不管不顾的热血劲儿。

从“攥紧纸片”到“刷脸进站”,

方便藏着用心

纸票会慢慢变旧,可藏在里面的记忆不会“失效”。电子记录可能被误删,这些纸片却能安安静静待在抽屉里,折痕里都留着当时的情绪。不过话说回来,从纸片到电子票,日子好像真的被悄悄推快了。10 月 1 号起就全面用电子票了,就像绿皮车慢慢被高铁取代,月台送别的拥抱变成视频里的“再见”,虽有点不舍,却真的方便太多。

以前人工核对票证时,我还赶错过一次火车,现在刷脸进站只要三秒。后来才知道,这背后是不少企业做了十几年的人脸识别技术,把“效率”悄悄揉进了这些小事里 —— 就像深圳斯迈尔电子这样的团队,不声不响把便捷装进出行的每个细节。省下来的时间,刚好能多跟爸妈唠唠家常,或者和朋友多规划下一次旅行。

票根入册,

故事却在心里发芽

总有人说,没了纸质票,就少了点温度。可我翻着这些票根琢磨:不用再担心票根弄丢,说走就走的时候更自在;不用再对着车票找座位,刷下手机就能坐下;不用再在月台哭着挥手,想爸妈了随时能打视频。技术没偷走回忆啊,我想起十八岁的忐忑,不是因为那张皱巴巴的票根,是因为当时站台上的风、爸妈的眼神;想起春运的辛苦,不是因为那张硬纸片,是因为推开家门时飘来的排骨香。

这几天秋风凉,我把所有票根都理好,夹进了旧相册里,有第一次离家上学的,有第一次独自旅游的,有北上务工的,也有南下见爱人的。其实落幕的从不是纸质火车票,是我们某段“攥着票根赶路”的时光。但那些时光里的故事,早就在心里扎了根,会跟着我,往更远的地方走。END