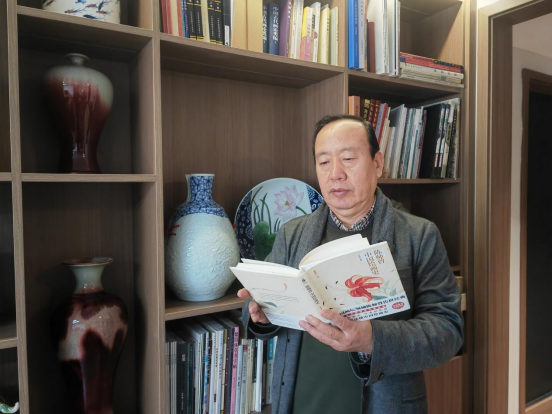

在中国当代写意花鸟画坛,裴进堂是一位兼具 “刚”与“柔”的独特创作者——他以二十余载军旅生涯淬炼的刚毅为骨,以半生笔墨耕耘沉淀的雅韵为魂,在宣纸上勾勒花鸟的生机,也镌刻人生的赤诚。初见裴进堂,便能感受到军人与画家气质的交融:他有着一米八余的高大身材,站在人群中自带沉稳气场却无半分张扬;四方脸庞轮廓分明,似经岁月与军旅打磨,透着股硬朗劲儿;双眼尤为有神,谈及笔墨时亮得像含着星光,说起工作时又满是坚毅,仿佛能引观者窥见他心中的丘壑与画境;衣着素来简洁朴素,常是一件素色衬衫或棉质外套,袖口偶尔沾着淡淡的墨痕,却不显凌乱,反倒成了艺术与生活共生的印记。这份外在的“刚”与内在的“雅”,恰如他的画作,既有雄浑气象,又藏细腻墨韵。从豫北南乐的农家少年,到警营中执笔的创作者,再到跻身中国美术家协会的画坛名家,他的人生轨迹与艺术道路深度交融:军旅的“雄风”赋予作品开阔格局,传统的“墨韵”滋养笔墨细腻,对生活的赤诚则让画作始终饱含“清气”与“正气”。他不逐浮华、坚守本心,以“淡墨”藏岁月沉淀,用“雄笔”写艺术风神,终在“似与不似之间”,走出兼具传统精髓与当代精神的写意之路。

少年植梦:南乐沃土孕初心

裴进堂的艺术初心,植根于豫北南乐的乡土沃土。1966 年11月,他出生于梁村乡宋庄一户普通农家,绘画启蒙并非来自专业训练,而是母亲指尖的针线与笔下的底稿。那位朴实的农村妇女,擅长为乡邻绣花,被罩、门帘、新婚枕头套上,皆能以铅笔勾勒出栩栩如生的花鸟,再一针一线绣出鲜活意趣。母亲伏案作画时,小小的裴进堂便凑在一旁,睁着圆亮的眼睛看笔尖游走,看寻常纸笔如何变出灵动的花与鸟,这份懵懂好奇像一粒种子,悄悄落在他心里,让他从小便对“以笔造形、以形传情”生出天然亲近。

高中时期的他,身形渐渐抽长,已在乡办高中显露出 “能写会画”的天赋。彼时的校园板报,成了他最早的“艺术舞台”——别人只用粉笔书写,他却琢磨着用彩色颜料点缀插图,甚至尝试在水中蘸湿粉笔,让字迹与图案更显层次。课间常有同学围在板报前,看他站在板凳上挥动画笔,额角沁出细汗也不在意。这份对“美”的主动探索,让他赢得“小画家”的称号,也萌生了“长大后当一名画家”的梦想。1980年高中毕业,他因几分之差与高考失之交臂,却在“投笔从戎”的选择中,为这份梦想找到了新的生长土壤。

南乐的乡土不仅赋予他对自然的敏锐感知,更培育了他 “踏实坚韧” 的性格。日后无论是在警营中克服困难,还是在艺术道路上数十年如一日地临摹钻研,这份源于故土的 “初心”,始终是他前行的底色 —— 正如他笔下的荷花,始终带着 “出淤泥而不染” 的纯粹,这份纯粹早在少年时便已植根于心。

警营砺艺:汴梁文脉助成长

1980 年底,裴进堂穿上军装,来到七朝古都开封。这座浸润千年文化的城市,成了他艺术道路的“第二故乡”——在这里,他不仅淬炼军人风骨,更在浓厚文化氛围中,让少年时的绘画梦想生根发芽。1983年底,他作为优秀战士参加半年培训后提干,后进入武警院校进修;1990年调离开封前,他一直在当地服役,累计度过10年军旅时光。

开封的文化底蕴,是他最好的 “老师”。训练之余、周日休息时,别人或休闲娱乐,他却总揣着纸笔,穿梭于古城街巷与文化场所:拜访陈国桢、张本勋、桑凡等当地文化名家时,他会提前整理好习作,带着军人特有的坦诚认真听讲;常泡在河南大学,或旁听艺术系课程,或在图书馆借阅书画典籍,从宋代张择端《清明上河图》的恢弘,到现代“牡丹王”王少卿《风情雨露牡丹图》的艳丽,再到河南大学丁析桂教授笔下花鸟的灵动,他一一揣摩、悉心临摹,手指因握笔过久发酸,揉一揉便继续。

警营的生活,也为他的艺术积累了独特养分。即便日常事务繁忙,他仍见缝插针练习:宿舍的三斗桌铺上毡垫,便是 “画室”;午休、晚饭后,别人闲聊休息,他却握着毛笔在报纸上临摹字帖;在宣纸上尝试构图时,他会微微俯身,双眼紧紧盯着纸面,仿佛整个世界只剩下笔墨与宣纸。他从篆、隶、行、草中汲取笔法,将书法的“骨力”融入绘画,让笔下的花鸟既有“形”的鲜活,更有“线”的劲道——那时的他便深知,“中国画离不开中国书法,没有扎实的书法功底,绘画便是无源之水”,这份认知成了他日后艺术深耕的重要准则。

1999年,裴进堂来到郑州,在武警郑州指挥学校工作,期间参与学校书画展览等文化活动。筹备展览时,他会亲自搬运画作,对待每一幅作品都格外小心;与同好交流时,他会坦诚分享自己的习作,认真听取建议。1996年,他调入河南武警总队医院任职。在开封、郑州的军旅时光,是裴进堂艺术道路的“筑基期”。古城文脉滋养了他的笔墨,警营历练磨砺了他的意志,二者交融之下,他的绘画渐渐褪去青涩,开始显露出“刚柔并济”的特质——正如他后来笔下的松枝,既有军人的挺拔,又有自然的生机。

艺途深耕:三重境界显风骨

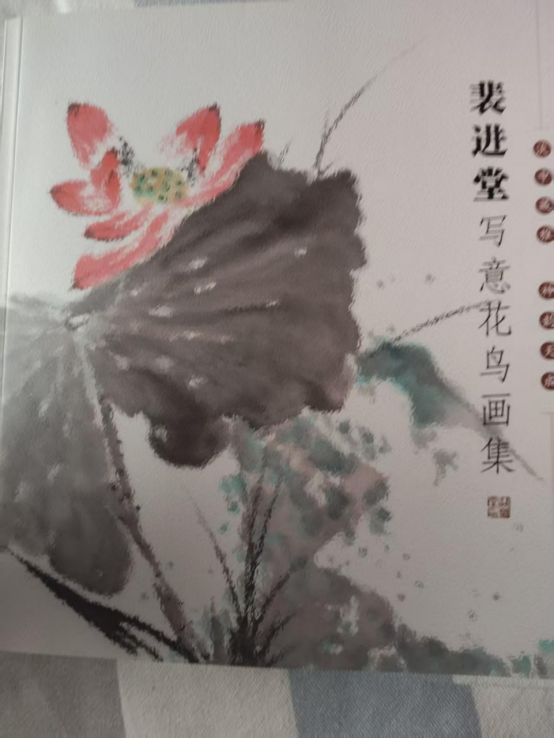

2000 年,裴进堂考入中央美术学院花鸟画高级研修班,系统专业学习让他的艺术视野进一步开阔;2002年,他凭借三次全国性美术大赛的获奖经历,成功加入中国美术家协会,正式跻身“国字头”画家行列。数十年的耕耘,让他在写意花鸟画领域形成了独特的“三重境界”——正气铸魂、清气润墨、大气写意,这三重境界既是他艺术风格的写照,更是他人生品格的投射,而他的代表作品,正是这三重境界的生动载体。

正气铸魂,源于他二十余载的军旅生涯。军人的果敢、坚毅与百折不挠,不仅是他为人处世的准则,更化作笔墨间的精神内核。1999 年,他创作的《荷之魂》获全军“战士与祖国”美术作品大赛优秀奖,画面中荷花挺拔向上,墨色苍劲,将军人的刚毅与荷花的高洁熔于一炉;同年,作品《气吞云梦》参加中国美协主办的“鑫光杯”中国画精品展获优秀奖,笔触间尽显雄浑气魄,传递出“刚正不阿”的精神。在当今艺坛不乏投机取巧者的背景下,他始终坚守本心:不搞炒作包装,不逐浮名虚利,只以“埋头耕耘”的态度钻研艺术。每次临摹八大、吴昌硕、潘天寿等名家作品时,他都会坐在画案前,双眼专注对比原作与习作,仿佛在与先贤进行跨越时空的对话。他不盲从“某家某派”,而是“去粗取精、去伪存真”,在传统基础上寻找自己的语言,恰如他所言:“画画如做人,路子正了,笔墨才会有魂。”

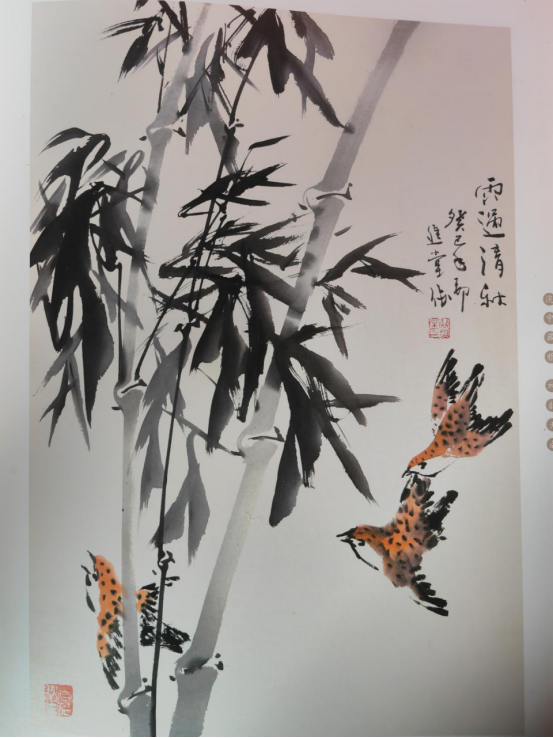

清气润墨,是他对自然与生活的赤诚感悟。裴进堂尤擅画荷,他的《荷风清露》《映月荷香》等作品,既非 “残花败柳”的孤苦,也非“娇花艳骨”的张扬,而是带着“蓬勃生趣”的向上之力——雨荷润泽、风荷灵动、阳荷明媚、月荷清幽,每一幅都如同一泓清水,将他的品格心性毫无掩饰地倾泻于纸上。他画荷多以书法入画,创作时先凝神静气,而后提笔挥毫,行草的奔放、隶书的沉稳融入笔墨,色彩上或轻敷淡彩,或重墨点染,浓淡相间间尽显自然和谐,没有无病呻吟的肌理噱头,只有清新动人的笔墨真味。这份“清”,源于他对生活的热爱:童年乡村的荷塘记忆、成年后对自然生机的痴迷,让他的画始终“有感而发”,而他对书法的深耕更让这份“清”有了支撑——他常年临习王羲之体系,兼攻隶书《曹全碑》《张迁碑》《石门颂》与魏碑,每次练字时都一笔一划格外认真,将书法的“韵”与绘画的“形”完美融合,让笔下的荷花既有“态”的优美,更有“神”的清雅。

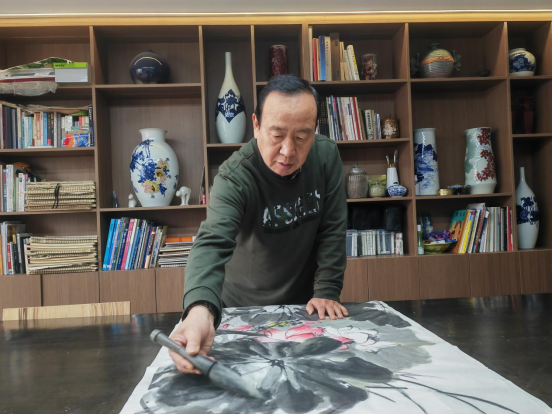

大气写意,是他艺术格局的彰显。2000 年,他创作的大幅国画《松舞仙风迎和平》被选送参加全国武警部队文艺创作大赛,画面中松树苍劲、仙鹤灵动,大开大合间尽显雄浑气象;《硕果累累》参加中国美协主办的“中亨杯”全国书画精品展获优秀奖,葡萄串串饱满,墨彩交辉,几笔即成却“墨多而不满,色重而不滞”,尽显写意之妙。观裴进堂作画,常令人心生畅快:他立意为象、成竹在胸,展纸时双手轻轻抚平宣纸,挥墨时解衣盘礴,运笔或疾或缓、或提或按,水墨在纸上自然晕染,形成“水晕墨彰”的绝妙效果。他不迷恋“一叶一瓣”的精巧,而是注重画面的整体构建——浓与淡映衬、墨与色托举、线与面互动,营造出丰沛润泽的空间层次,这其中,书法的“笔力”功不可没:他以行草的流畅勾勒枝干,以隶书的厚重塑造花叶,让画面既有传统文人画的气韵,又有现代构成的节奏,让观者不知不觉进入“物我两忘”的境界。这份“大气”,源于他“读万卷书、画千家画”的积累,更源于他“胸中有丘壑”的开阔胸襟与对书法“力”的掌控。

双线并行:履职尽责守初心

裴进堂的人生,始终行走在 “工作”与“艺术”两条平行线上,却从未让二者失衡。无论是在部队还是地方,他始终以“履职尽责”为第一准则,将艺术作为“业余爱好”,却在这份“爱好”中倾注了不亚于工作的热情与坚持,而他的代表作品与书法探索,也多是在工作间隙的“挤时间”中完成。

在河南武警总队医院任职期间,他始终以严谨态度对待工作,即便事务繁杂,仍会减少应酬,利用午休、晚间时间,在宿舍的 “小画室”里挥毫——或是临摹吴昌硕的金石书法,为绘画积累笔力;或是创作《雄风》等作品,将对生活的感悟化作笔墨间的意趣,这幅《雄风》后来入选中国美协主办的“亚亨杯”全国书画精品展,成为他艺术生涯的又一重要印记。

转业到地方后,裴进堂在机关工作,始终以 “先做好本职工作”为原则,将书画作为业余爱好。他处理工作时专注认真,起草材料、接待来访都一丝不苟;办公室的间隙,会在报纸上练习钢笔字、毛笔字,巩固书法功底;周末在家,会铺开宣纸创作《干涸》等作品,这幅《干涸》后来入选全国人大人文与环境保护书画展并被收藏,展现出他艺术创作的社会关怀。有人曾问他,为何不选择更贴近艺术的单位,他却说:“既然到了这个岗位,就要先把工作干好,艺术可以在业余时间坚持,但工作不能有半点马虎。”退休前,他从未因艺术而耽误工作;退休后,他才真正将“全部时间”交给书画——每日临摹、创作,辅导不同年龄段的学生,从色彩、素描到水墨画,耐心传授自己“书画同源”的创作心得。

这种 “双线并行”的人生,让裴进堂的作品更具“烟火气”与“责任感”。他的画里,没有脱离生活的孤高,只有对自然的热爱、对生活的感恩;没有追逐名利的浮躁,只有坚守本心的沉静。正如他所说:“工作教会我担当,艺术教会我热爱,二者都是我人生中不可或缺的部分,而书法与绘画,则是我表达这份担当与热爱的最好方式。”

薪火相传:墨香永续启新程

退休后,裴进堂告别了忙碌的机关工作,迎来了 “全身心投入艺术”的新阶段。他并未停下“前行”的脚步,而是以更积极的姿态,在艺术道路上继续探索——既要精进绘画,也要深耕书法,更要将这份对传统艺术的热爱传递下去,而他的代表作品,也成了他教学中最生动的“教材”。

退休后的他,每日生活简单而充实:清晨铺纸研墨,先是临习《兰亭序》《石门颂》等经典字帖,从王羲之的飘逸、石门颂的雄健中汲取书法养分,他常说 “书法是绘画的骨架,每天不练笔,手就会生”;随后便开始绘画创作,或是重绘《荷之魂》,在熟悉题材中探索新的笔墨语言,让荷花的“正气”更显鲜明;或是尝试新的花鸟题材,如《游鱼戏莲》,以细腻笔触展现鱼的灵动,以清雅墨色烘托莲的高洁。他仍在追求“突破”:尝试将现代色彩与传统笔墨进一步融合,让《硕果累累》这类葡萄题材作品更显光影层次;同时专注提升书法水平,希望能早日加入中国书法家协会,实现“书画双馨”的目标——他深知,唯有书法功底更深厚,绘画的笔墨才能更具韵味。

除了个人创作,他更将精力投入到 “教学”中。无论是大学生还是儿童,只要对书画感兴趣,他都愿意耐心辅导:教学生握笔时,会手把手指导,以自己临习隶书的经验讲解“中锋用笔”的诀窍;教学生画荷时,会以《荷风清露》为例,示范如何用书法的笔法勾勒荷叶脉络;教学生画葡萄时,会以《硕果累累》为范本,讲解“水墨互融”的技巧。他常对学生说:“中国画讲究‘传承’,不仅是传承笔墨技法,更是传承那份对自然的敬畏、对生活的热爱,而书法,就是连接传统与创作的桥梁。”在他的影响下,不少学生开始爱上传统书画,甚至有人立志将其作为终身事业——这份“薪火相传”,让他的艺术生命有了更长久的意义。

此外,他仍积极参与各类文化活动:带着《松舞仙风迎和平》《荷之魂》等代表作品,参加省直机关、中央工委举办的书画展览,与各地名家交流心得;偶尔为公益活动捐赠作品,用艺术传递温暖。他虽已年过花甲,却仍保持着 “少年般”的热情——对艺术的热情,对生活的热情,对传承的热情,而这份热情,也让他的笔墨始终充满生机。

丘壑融墨:丹青承梦照山河

裴进堂的人生,如同一幅徐徐展开的写意花鸟画:少年时的 “初心”是淡淡的墨痕,警营的“砺炼”是遒劲的线条,艺途的“深耕”是丰富的层次,“履职”是画中沉稳的底色,“传承”则是画中绵延的余韵。他以“淡墨”藏住岁月的沉淀,不张扬、不浮躁;用“雄笔”写出艺术的风神,有筋骨、有力量;凭“书法”筑牢创作的根基,有韵味、有底气。

他的代表作品,从《荷之魂》到《松舞仙风迎和平》,从《硕果累累》到《雄风》,每一幅都是他人生的注脚 ——有军旅的刚毅,有生活的温情,有传统的厚重,有当代的鲜活。在当代画坛,有人追逐新潮、有人固守传统,而裴进堂却在二者之间找到了平衡——他扎根传统,却不泥古不化,从书法中汲取养分,让笔墨有了历史的温度;他融入当代,却不丢民族魂,从生活中获取灵感,让作品有了时代的气息。

如今,裴进堂仍在笔墨的世界里前行,他的故事还在继续,他的墨香也将永续 ——不仅留在宣纸上,留在《荷之魂》《硕果累累》这些代表作品的色彩与线条里,更留在那些被他的艺术、他的坚守、他的传承精神打动的人心中,成为当代写意花鸟画坛一道兼具“正气”“清气”“大气”的独特风景。而他也将继续以“丘壑融墨”的创作,践行“丹青承梦照山河”的追求,传递传统艺术的魅力,书写属于他的艺术人生新篇章。(阎洧涛)