开学一周了,周末带孩子去买荧光笔,一进文具店就看到五、六个孩子围在一款解压玩具前。

优米看到了也凑了上去,原来是水晶泥。孩子们商量着买哪个,但我仔细看了下,放在门口的那几款水晶泥、起泡胶、“假水”都没有任何生产厂家和地址。

于是无情拒绝了优米要买的要求,回到家优米对此还念念不忘,很生气地表示:“班里的同学都在玩这个,就你不给我买!”

后来特意去网上查了一下,发现“软泥”类玩具的销量真的很大,无意间刷到央视的《财经调查》,才发现知道巨大销量的背后,竟然是无尽的危险。

据调查,市面上超90%的软泥玩具,都检出了有毒物质硼砂!

要知道孩子误食5克硼砂就有可能致死,长期接触更是直接损害肝肾功能!可想而知,这些硼砂超标19倍的“软泥玩具”到底有多危险!

孩子玩的“软泥”安全隐患触目惊心先给大家看一组触目惊心的数据:

深圳消委会检测17款软泥玩具,16款检出硼砂,部分远超欧盟标准;

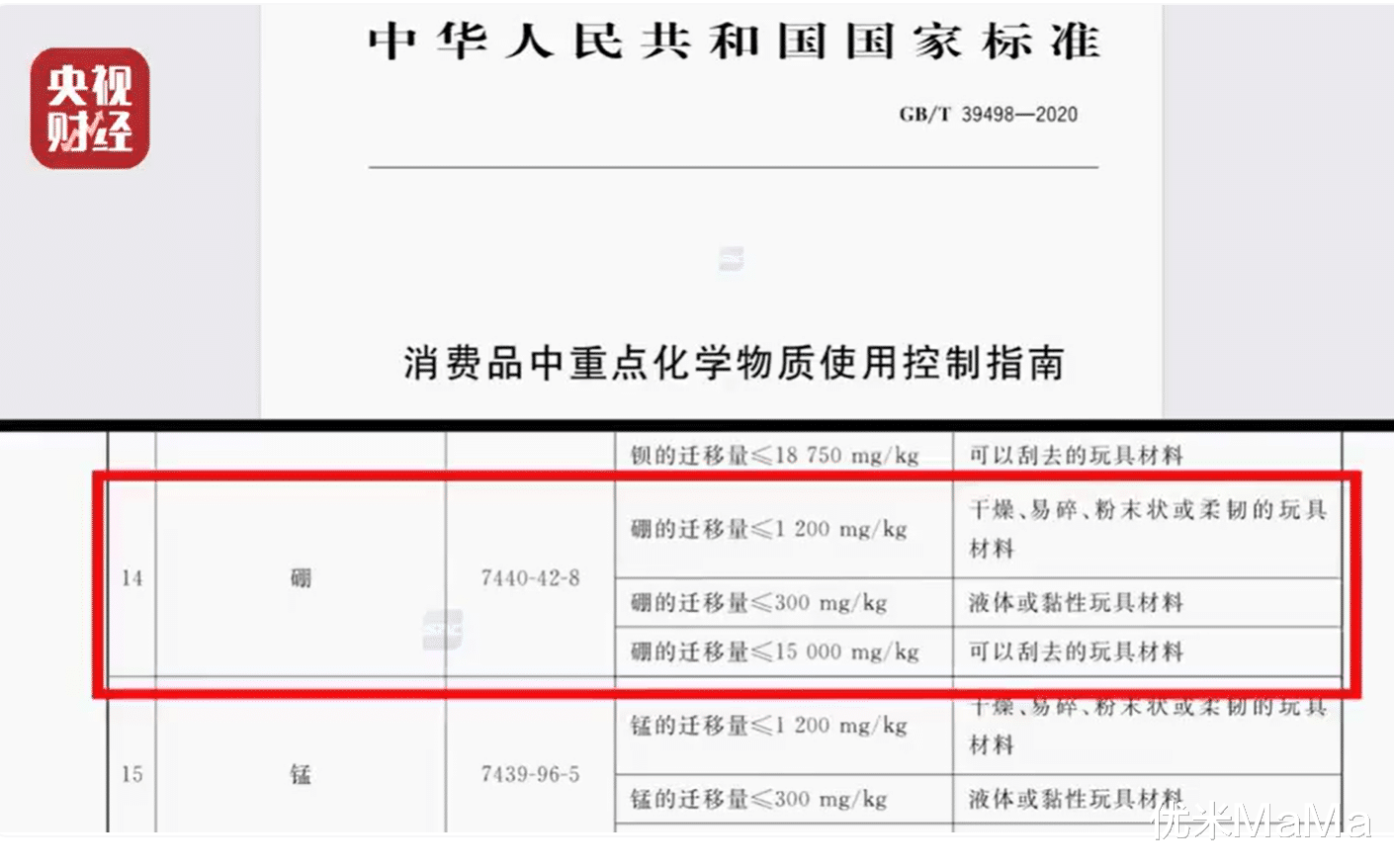

央视记者送检了3款软泥玩具,最高的一款玩具硼迁移量达2527mg/kg,是国家标准(≤300mg/kg)的8倍;

上海市监局抽查发现,超60%的“三无”软泥玩具,还含有甲醛、异噻唑啉酮类防腐剂,会引发孩子皮肤过敏、呼吸道不适。

在文具店碰到有家长带着孩子买“软泥”,细聊之下发现不少家长觉得“孩子只是捏着玩,又不吃,能有啥事?”

但家人们,你忽略了两个关键:

第一,孩子的皮肤娇嫩,硼砂会通过接触渗透进身体。

洛阳市检察机关曾调查发现,有孩子玩完水晶泥后,手背长出红疹,医生诊断是“化学物质刺激引发的接触性皮炎”。

第二,孩子有啃手指、揉眼睛的习惯。

如果玩完玩具没洗手就吃东西,哪怕只是微量硼砂进入体内,长期积累也会造成不可弥补的伤害。更别说有些“假水”长得像果冻、酸奶,很容易被低龄宝宝误食。

去年就有新闻报道:江苏一个3岁宝宝,把“假水”当成饮料喝了一口,很快出现呕吐、抽搐,送医后诊断为“硼砂中毒”,抢救了3天才脱离危险。

所以千万不要大意,别因班里孩子都在玩,就给咱家孩子买,否则这些“隐形毒针”只会扎在我们自己身上。

商家的“套路”专坑不懂行的家长更让人愤怒的是,为了躲避监管、继续赚钱,商家们早就玩起了“文字游戏”,把家长骗得团团转。

●套路1:“成型水”“凝胶剂”其实都是硼砂水

看到央视的记者调查,她咨询市面上的“成型水成分”时,相关人员都含糊其辞。追问后才承认:“就是硼砂粉,自己加水就能用。”

在各地线下的文具店里,情况更直接,售卖者坦言:“哪个玩具商敢写‘硼砂’俩字?现在都改叫‘成型粉’‘凝胶剂’,家长也看不出来。”

真心建议,家长们都去孩子常买的文具店里看看。

你会发现那些“三无”成型水,连基本的生产厂家、成分表、合格证明都没有,却堂而皇之地摆在学校周边的文具店最显眼的位置。

10元3瓶的硼砂水,没有任何提示就推到了孩子面前,想想都觉得可怕。

●套路2:伪造厂名、造假检测报告,全是“三无产品”

看了《财经新闻》记者的调查,才知道很多即便是有生产厂家的软泥,在国家企业信用信息公示系统里,也根本查不到!

视频中记者随手搜了两个明确标注厂家的软泥玩具,结果根本搜不到。

相比于三无产品,有些更是“挂羊头卖狗肉”,比如:

一款叫“泥趣多”的起泡胶套盒,明确标注了厂家,还给了个二维码,但查询后记者发现查无此厂,扫了它们提供的二维码后,品牌名称则变成了另一个名字。

记者顺藤摸瓜来到这家厂里,询问检测报告。负责人则理直气壮地表示:“想做合格报告很简单,送检时用硼砂含量低的样品,检测通过。但实际卖时,还得是超标货才有效果。”

3步避开“毒玩具”!家长必看的选购指南面对混乱的市场,指望商家良心发现,根本不敢想,所以真心建议我们家长要在玩具筛选这一块把好关。

请一定记住这3个步骤,帮孩子避开“毒玩具”:

●先看“身份”:没有这3样,再便宜也不买

正规玩具必须有“3C认证标志”“生产厂家及地址”“成分表”。如果包装上只有花哨的图案,没有任何文字信息,直接判定为“三无产品”,再好看也别买。

尤其要注意成分表:如果出现“硼砂”“四硼酸钠”(硼砂的化学名),或者没标注具体成分,只写“成型剂”“稳定剂”,果断放下。

●再闻“气味”:有刺鼻味,立刻远离

合格的软泥玩具,只有轻微的原料气味;而劣质产品,会散发出刺鼻的香精味、化学味。这很可能是因为添加了过量甲醛、防腐剂,用来掩盖原料的异味。

给孩子买之前,先打开闻一闻,只要觉得不舒服,哪怕孩子再喜欢,也别买。

●最后“盯紧”:玩完必须洗手,全程别离开

就算买了正规玩具,也要提醒孩子:

玩的时候别啃手指、揉眼睛;

玩完第一时间用肥皂洗手,尤其是指甲缝;

低龄宝宝玩时,家长一定要在旁边看着,避免误食。

另外,尽量别买“自制软泥套装”。这类套装里的胶水、成型粉成分不明,孩子自己调配时,很容易接触到高浓度硼砂。

最后想说

孩子的玩具,安全永远是第一位的。作为家长,我们无法杜绝所有“毒玩具”,但可以做到:多一分警惕,少一分侥幸,帮孩子把好“入口关”“接触关”。

孩子的健康没有重来的机会,我们每一次谨慎选择,都是在为孩子的健康多一份筹码,你说呢?