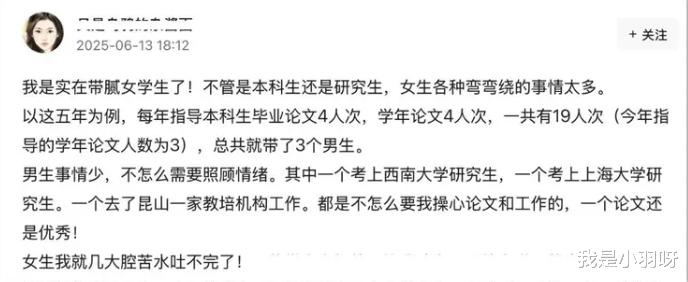

2025年6月13日,武汉某高校李教授(匿名)在社交平台发布的长文,将高校女生教育问题推向风口浪尖。

这位从业十余年的硕士生导师,用三个真实案例撕开了高等教育中令人揪心的现实:当过度保护成为教育常态,我们究竟培养出了怎样的年轻一代?

在指导武侠小说研究方向女生论文时,李教授发现了AI拼凑的痕迹。

当他在疾驰的火车上拨通电话指出问题,电话那头传来的不是学术探讨,而是抽泣声。

这场本该严肃的学术指导,被迫演变成18分钟的心理疏导。

更令人愕然的是,一周后收到的修改稿竟原封不动。

李教授统计发现,其指导的19名学生中16名为女生,而情绪化导致的沟通成本占据了他70%的精力。

让人感慨,帮女生代写论文获奖的经历,她们一哭,所有学术标准都得让路。

还有一个网络文学研究方向的女生让李教授尝尽辛酸。

十次联系九次失联,虚构实习单位,执意加入郑州某"皮包公司"。

当导师苦劝无果,这个倔强的姑娘最终被骗光积蓄,狼狈返校。

还有一个女生更令人唟叹,她是某名医之女,成长轨迹:擅自转专业、挥霍无度、与贫困男友同居,用叛逆撕碎家族荣光。

深层剖析这场危机,过度保护是绕不开的原罪。“玻璃心”和情绪过载实在是太突出了。

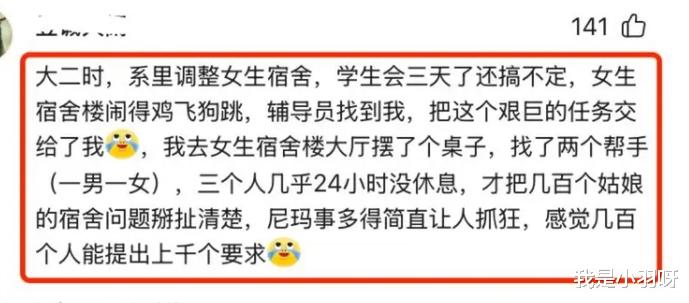

被导师说几句论文问题,不是想着怎么改,而是先哭半小时,老师还得花时间哄。这就像批评还没到点上呢,情绪防御工事先建起来了。

老师精力都耗在安抚情绪上了,哪还有力气指导学术?不是说不能有情绪,但学术讨论、面对批评,总得有点“钝感力”吧?

感觉部分女生遇到困难有点“懵圈”。

像那个失联的、乱选实习最后被骗的,还有那个不顾劝阻非要往“火坑”里跳的。

看起来像是缺乏独立判断、风险评估和承担后果的“硬骨头”。

家长学校保护得太好,可能让她们没机会练就这些本事,真遇到事儿就容易“抓瞎”。

从生活费催要、擅自换专业、依赖男友(甚至为此撒谎)来看,部分女生在生活和重大选择上,似乎缺乏真正的独立思考和决策能力。

有点像一直活在别人(尤其是家人)铺好的轨道上,一旦脱轨就不知道怎么走了,或者干脆“叛逆式”地乱走。

家里当公主养,捧在手心怕摔了,学校可能也心软,觉得女生,要求放低点?

结果就像温室里精心呵护的花,看着精致,一挪到外面,风一吹雨一打就蔫儿了。

社会现实可不会因为你“精致”就对你温柔。

家里“捧杀”: 光砸钱,给最好的物质,但没教怎么独立、怎么扛事儿、怎么自己解决问题。摔倒了光哄不给工具自己站起来。社会阴暗面完全屏蔽,结果真遇上骗子两眼一抹黑。

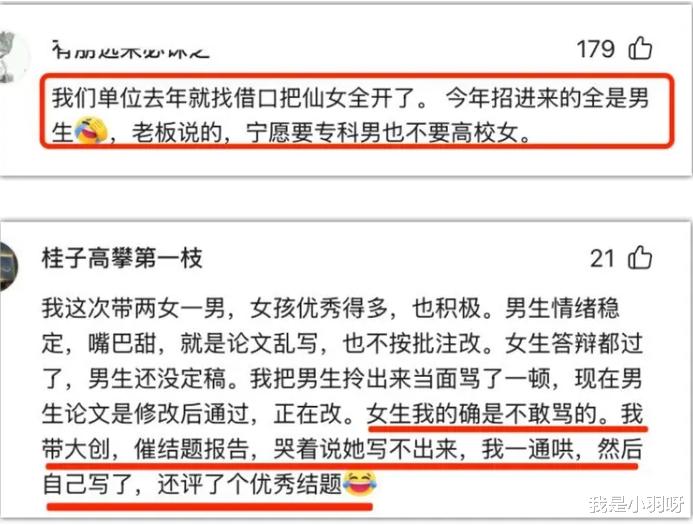

学校“心软”: 对女生可能无形中降低了标准?怕批评狠了哭?论文糊弄过去算了?结果就是学术标准滑坡,抗压能力也没练出来。就像那个例子,哭了18分钟,论文一个字没改!

社会“标签”与“退缩”: 一方面有“女生就该被照顾”的刻板印象,另一方面企业可能真被“玻璃心”、“事儿多”搞怕了,干脆“一刀切”不招女生了(虽然这涉嫌歧视,但也反映了一种无奈的反馈)。这又反过来可能让家庭学校更想“保护”女生,恶性循环。

家里真的别再养小公主了,社会不是童话,早点接触真实世界吧!

想让女生真正强大,能顶事儿、有主见、靠实力说话,就得家里敢放手让她摔,学校敢严格不糊弄,社会给公平机会让她闯。

过度的“保护”和“宽容”,看着是爱,其实是捆住手脚的绳子,甚至是裹着糖衣的毒药。

等到象牙塔的梦碎了,面对真实世界的“粗粝”,没点真功夫和硬心肠,那才真叫抓瞎。

教育的目的,终究是让孩子能独立、坚强地走好自己的人生路,而不是永远活在虚幻的保护罩里。