一场涉及千余人的作弊事件,让曾经备受青睐的蓝桥杯全国软件大赛失去了教育部白名单的“入场券”。

01

蓝桥杯跌出教育部竞赛白名单

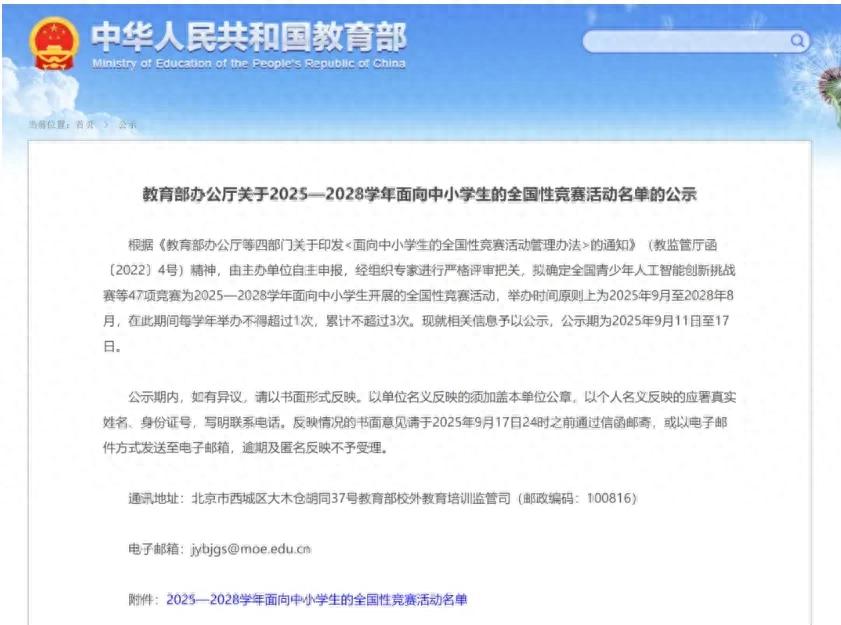

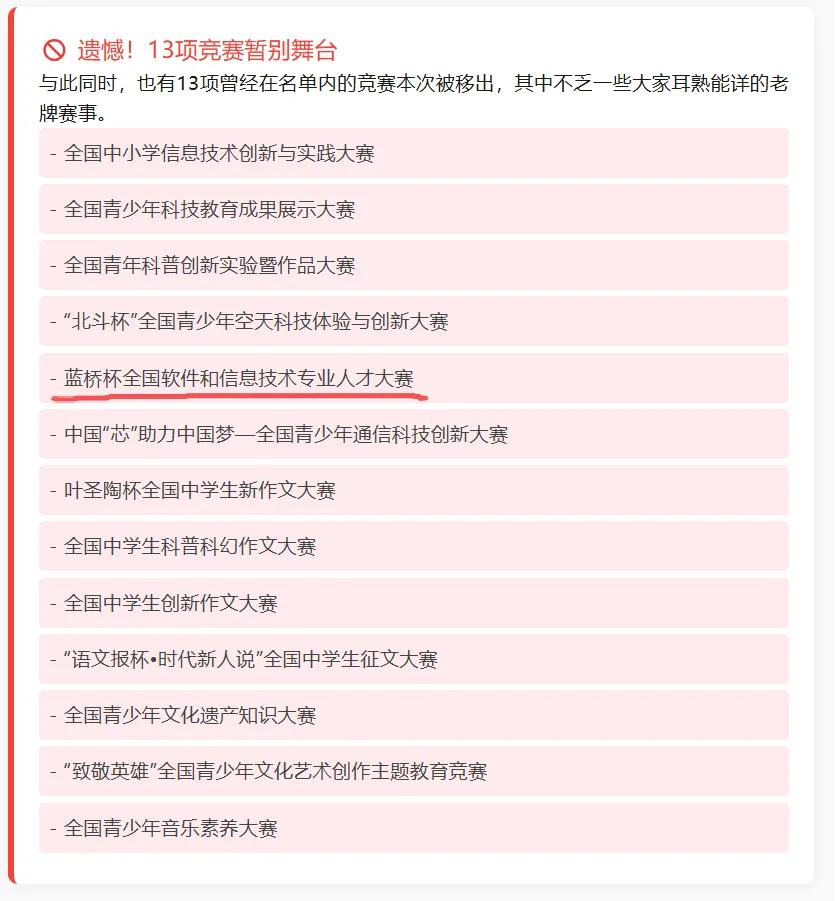

2025年9月11日,教育部公示了2025—2028学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单,俗称“白名单”。47项竞赛榜上有名,但引人瞩目的是,蓝桥杯大赛不在名单之列。

白名单赛事为何如此重要?它直接关联学生升学竞争力——参与此类竞赛可提升综合素质评价得分,为科技特长生认定、名校强基计划选拔提供“硬通货”。蓝桥杯的退出,意味着其官方背书价值归零,数十万编程学子与家长的规划被迫转向。

蓝桥杯在2022年正式加入教育部白名单赛事,这标志着其从一项普通竞赛升级为国家级权威活动。证据显示,这一入选被视为重大突破:蓝桥杯青少年组专门针对中小学生设计,获奖证书具有“同等的权威性和高含金量”,能直接助力学生的综合素质评价、奖学金评定,甚至与保研和升学挂钩。

2024年,官方报道进一步强调,白名单赛事必须由正规机构组织,性质公益且评价体系成熟,蓝桥杯的入选因此提升了其在教育体系中的说服力,成为科技特长生培养的重要途径。这一阶段,蓝桥杯被宣传为鼓励学生“积累综合实力”的平台,例如通过STEMA测评(科学、技术、工程、数学综合考察)来拓宽知识面。然而,这种光环背后,已埋下了不稳定的种子。

这项由工业和信息化部人才交流中心主办、已连续多年入选“全国普通高校学科竞赛排行榜”的赛事,为何会在今年掉出白名单?答案早在四个月前就已埋下伏笔。

02

千余人作弊,大赛公正性受挑战

今年5月,蓝桥杯大赛组委会发布了一份处理决定,揭开了这场大规模学术丑闻的帷幕。第十六届蓝桥杯大赛省赛期间,组委会甄别出1133名作弊选手和312名违规选手。

这些作弊者被取消了比赛成绩,并受到三年禁赛的处罚。组委会还公布了作弊选手的准考证号,并向所在院校通报,展现了处理违纪行为的决心。

如此大规模的作弊事件,无疑给这项旨在培养软件和信息技术人才的赛事蒙上了阴影。

03

商业化操作

白名单地位的最大威胁

尽管白名单赛事本应“免费参加”,蓝桥杯的实际运作却显露出浓厚的商业气息,这成为其可能掉出榜单的核心原因。

证据指出,蓝桥杯的晋级路径依赖收费的STEMA测评,该测评被定位为“省赛模拟赛”或“选拔赛”,费用高昂(如山东省达900多元),且若不参加,学生“很难报上名”。这种模式引发了广泛质疑:有评论直指蓝桥杯“商业气息浓厚”,其等级考试本质是“明显的商业化等级考试”,通过收费测评来“选拔”学生,违背了白名单的公益原则。

更严重的是,2022年NOC赛事被叫停后,蓝桥杯被预测为“下一个目标”,因为其收费机制和“98%获奖率”的宣传(暗示水分过大)被视为政策红线。商业化不仅损害公平性——例如2022年政策突变导致部分学生需“重新报名省赛”以获取国赛资格,造成“一点点不公平”——还动摇了白名单的根基:教育部要求赛事“更官方、更公益”,而蓝桥杯的收费行为与之背道而驰。

蓝桥杯的竞赛设计和执行问题,进一步加剧了其白名单地位的危机。参赛者反馈显示,题目难度和规则变动频繁:2019年国赛题目“难度加大、题量增至十题”,导致许多选手因“准备不足”而失利,反映出组织方对基础训练支持的缺失。

这些缺陷与白名单强调的“成熟评价体系”形成反差,尤其当其他赛事(如“丘成桐中学科学奖”)以更学术化方式加入白名单时,蓝桥杯的公平性更受质疑。与此同时,有人投诉部分机构利用蓝桥杯“高获奖率”进行营销,这可能招致监管干预,加速其掉出榜单。

04

点评

让学习回归本心

蓝桥杯掉出白名单事件提供了一个反思机会:竞赛的本质是什么?它应当如何与教育目标相协调?

竞赛不应成为功利教育的推手,而应当回归其激发兴趣、培养人才的本源。技术手段可以帮助发现和遏制作弊,但更重要的是营造崇尚诚信、尊重知识的文化环境。

教育部白名单制度的调整,反映了优化竞赛生态、推动素质教育改革的努力。减少过度功利化的竞赛,增加培养学生创新精神和实践能力的活动,正是这种转变的体现。